di Pat Carra

(www.erbacce.org, 2 febbraio 2022)

di Stefania Tarantino

Tra il 1931 e il 1938 la filosofa Simone Weil insegnò in vari licei di diverse città francesi. Il suo impegno pedagogico e l’importanza che dava al processo educativo sono immortalati nello scambio epistolare che ebbe con alcune sue ex-allieve, negli appunti che queste ultime prendevano a lezione, negli schemi delle lezioni che la stessa Simone Weil preparava e nelle testimonianze di tutti e di tutte coloro che la conobbero negli anni di insegnamento.

Grazie al prezioso lavoro di cura di Maria Concetta Sala possiamo oggi leggere queste corrispondenze tutte d’un fiato e nella loro interezza (Simone Weil, Piccola cara… Lettere alle allieve, Marietti, pp. 83, euro 17). Nella sua introduzione al volume, sembra quasi di poter entrare nell’aula dove quell’insegnante d’eccezione faceva lezione. Se ne coglie per lo meno l’atmosfera che trapela da quella profonda fiducia nel sapere inteso come azione trasformativa, come elemento modificatore di sé e della propria capacità di lettura dei molteplici significati del testo-mondo. Tra il tepore dell’attenzione e la gravità del tono e degli accenti, le parole che la filosofa francese rivolge alle sue ex allieve, denotano una premura e una schiettezza in cui ne va del valore autentico di un processo educativo che riguarda la formazione di tutta la personalità umana e non solo delle «sue» competenze e in cui educazione, istruzione e cultura sono profondamente intrecciate. Prima che sui libri, l’educazione è un lavoro su di sé, una trasformazione dell’essere, un rivoltare tutta l’anima nel senso socratico del termine. Per uscire dalla «caverna» è infatti necessario agire sull’immaginazione, su tutte quelle illusioni che impediscono un vero contatto con la realtà.

Per Simone Weil l’insegnamento teorico, mai slegato dalla sua controparte pratica, ha il compito di «strappare», dissodare e estirpare tutto ciò che ci spinge verso il basso e ci rende schiavi delle passioni e della potenza collettiva della società. Educare equivale a innalzare ai propri occhi ciò che non si vedeva, ciò cui non si prestava attenzione, non solo in sé ma anche fuori di sé. Tale innalzamento equivale a un vero e proprio risveglio attraverso cui si scopre il proprio valore e la propria unicità e in cui si percepisce la presenza dell’altro e della realtà in tutta la sua irriducibilità. È solo apparentemente, infatti, che l’uomo pensa di dominare le forze che lo sovrastano. In realtà, quando si perde completamente la nozione di necessità, è da queste forze che è dominato. Essere dominati dalle sensazioni significa essere raggirati dalla vita, perché per Weil la realtà della vita non è la sensazione, che è sempre egoismo, illusione, delirio di onnipotenza, ma è l’attività, sia del pensiero che dell’azione. Proprio perché l’azione del sapere comporta lo spostamento di una forza, non si tratta tanto di produrre astrazioni, ma di creare analogie tra le cose a partire dalla loro concretezza e particolarità. Nel trasferimento d’energia non ne va semplicemente di uno spostamento da un luogo a un altro, ma di una trasposizione da un ordine a un altro. In questo senso, per Simone Weil, capire è sempre un movimento ascendente, un movimento che conduce su un altro piano in cui si afferrano, con la tenaglia della mente, i reali rapporti tra le forze che agiscono nel reale e nella soggettività.

In queste dieci lettere, seguite da tre frammenti, emerge come il lavoro didattico, nella strategia educativa weiliana, si divida in tre rami fondamentali che fanno parte di un unico grande albero. Un primo ramo fa riferimento all’istruzione che ha, come sua vocazione principale, quella di insegnare che cosa significa conoscere. Un secondo ramo è relativo all’educazione che deve suscitare delle motivazioni che sono la base necessaria di ogni azione. Il terzo ramo riguarda il ruolo della cultura che deve formare all’attenzione.

Insegnare l’amore del sapere significa predisporre all’attenzione intuitiva e all’accettazione autentica della vita e degli altri, non riportare tutto a sé, alla propria misura. Far entrare davvero il sapere nel corpo, come un nutrimento indispensabile, implica la liberazione dagli attaccamenti, dall’egoismo predatorio, dal senso di prestigio e di onnipotenza. L’educazione, intesa come disciplina interiore, consente di non essere preda di se stessi e dell’immaginario sociale. È un’arma indispensabile per imparare a conoscere la vita materiale che è sempre sottoposta alla necessità. Proprio per questo è imprescindibile per Simone Weil andare in direzione di un superamento della divisione degradante del lavoro in lavoro manuale e lavoro intellettuale. Così come è necessario lavorare in direzione di una volgarizzazione delle conoscenze attraverso cui realizzare il legame tra conoscenze complesse e conoscenze comuni. Ciò che preoccupa Weil è l’indifferenza al sapere, il perdersi nella pura fantasia e, sebbene sappia che quando si è giovani si ha diritto a qualche illusione, sa anche che è meglio dire sempre la verità. In più si tratta di non perdere il prezioso nesso che unisce il segno al significato.

Nessun meccanismo verbale può creare verità. Solo una parola vera, frutto di un pensiero reale ancorato al proprio vissuto, può creare verità. Ecco perché è di fondamentale importanza portare esempi di vita reale, mettere in gioco la propria verità soggettiva nell’oggettività del sapere, far «sentire» il contatto con un sapere che agisce sulla vita reale, sul comportamento che abbiamo nei confronti di noi stessi e degli altri.

Prestando molta attenzione al fatto che le relazioni educative sono asimmetriche e che molto spesso chi è nella posizione di allievo/a vive la fascinazione per il maestro o la maestra, Simone Weil cerca di far capire che, nonostante l’affetto che anche lei prova per le sue allieve, è necessario mantenere la distanza tra sé e l’altra. Una distanza necessaria per non scivolare in un «abuso di fiducia» e per lasciare lo spazio affinché ciascuno trovi il proprio ritmo di un libero respirare. Non mancano i riferimenti alle prime esperienze affettive delle allieve che si rivolgono a Simone Weil per avere qualche consiglio. Anche qui si tratta di imparare ad amare nella distanza, di conciliare l’amore con la propria libertà per non fare dell’amore un pretesto per dominare l’altro. Come tutte le cose importanti della vita non si tratta di cercare ma di attendere. La ricerca a vuoto, che non significa a perdere, è essenziale al sapere. Per il suo carattere pratico, agli occhi di Simone Weil lo studio corrisponde a un addestramento, a una ginnastica della mente, a un’abitudine in cui attraverso l’esercizio dell’attenzione, della critica e della costatazione si riesce a cogliere e a disattivare quel nucleo oscuro delle forze che sovrastano le relazioni tra gli individui. Con grande fermezza, invita le sue allieve a non perdere tempo prezioso, a mettersi in contatto con se stesse e con ciò che fanno nella consapevolezza che l’attenzione è la vera «fatica» che insegna a chi studia a conoscere il lavoro e a entrare in un rapporto più intimo e reale con la natura.

Nella scuola non ne va solo di una presenza, ma della creazione di una comunità reale in cui ciascuno è chiamato a mettere a disposizione le proprie conoscenze nello sforzo di un’istruzione reciproca, nella persuasione che consente di dirigere la propria attenzione verso le cose di maggior valore. Nelle aule di scuole ci si vede e si è visti. Tra dedizione e rifiuto, la creazione di qualunque comunità prevede implicitamente un patto di fiducia, la disponibilità a creare un’intesa, un legame di affidamento in cui la relazione fa da garante all’assimilazione vera del sapere. La scuola ci aiuta a non mancare la nostra vita. Nel corpo a corpo con il reale è possibile resistere allo sfacelo del presente solo guardando e impegnandosi nella creazione di una nuova civiltà, poiché la scuola è il motore primo che avvia una trasformazione della relazione simbolica e materiale che abbiamo con il mondo.

(il manifesto, 1° febbraio 2022)

di Marco Bonarrigo

Nasrin, vent’anni, e altre quattro giovani cicliste rifugiate in Italia raccontano i loro sogni, in bicicletta e non solo

«A fine luglio all’improvviso è cambiato tutto: uscivo ad allenarmi in bici – come sempre camuffata, i fuseaux lunghi, gli occhiali scuri, i capelli raccolti sotto il casco – e nessun uomo mi insultava o bloccava più con il solito sermone contro le donne che fanno sport. Non erano diventati più tolleranti: il terrore per l’avanzata dei talebani li distoglieva dalle molestie quotidiane».

La vita di Nasrin, vent’anni, nata e cresciuta nel Faryab afgano, 800 chilometri a nord-ovest della capitale, cambia la sera del 24 agosto scorso, dieci giorni dopo la presa del potere degli integralisti, con un messaggio sul cellulare: vieni subito a Kabul, forse c’è un volo per l’Italia. Nasrin come Fardina, Fatema, Shamila e Sabreya (i nomi sono stati modificati) in Afghanistan era ormai un bersaglio mobile: «Apparivo su giornali e sui social con la maglia della nazionale di ciclismo. Vincevo le corse. Per i talebani una donna che gioca a calcio o pedala è il simbolo intollerabile di una libertà contagiosa. Se prima i fanatici mi prendevano a schiaffi o sassate, a quel punto non avrebbero esitato ad uccidermi com’è successo a Mahjabin Hakimi, la pallavolista decapitata per strada. La sua colpa? Era bravissima e per questo molto popolare su Twitter».

Il 28 agosto, Nasrin, le sue compagne e undici familiari atterrano a Fiumicino dopo una settimana di peregrinare angosciante. «Prima di partire dovevo aggiustare il telefono – racconta Shamila, che ora sfoggia una timida ciocca di capelli colorata d’azzurro – e ho preso un taxi verso il negozio. I talebani ci hanno sbarrato la strada. All’autista, che tremava, hanno intimato di farmi scendere, a me di sistemare lo hijab secondo il precetto coranico. Ho proseguito a piedi, strisciando contro i muri».

Scampate per sole due ore all’attentato del 24 agosto all’Abbey Gate («Dall’interno dell’aeroporto sentivamo esplosioni e mitragliate, sembrava un film dell’orrore», racconta Fatema), le ragazze sono arrivate in Italia grazie a una formidabile gara di solidarietà e ora vivono protette in una località prealpina del Nord Italia dove il Corriere le ha incontrate. Oltre a studiare (in tre frequentavano l’università a Herat e Kabul), le ragazze continuano a coltivare il sogno di diventare cicliste di alto livello rappresentando il loro Paese ai Mondiali e alle Olimpiadi.

La catena di solidarietà che le ha portate in Italia nasce dalla determinazione feroce di Alessandra Cappellotto, cinquantaquattro anni, prima azzurra della storia a vincere un Mondiale di ciclismo (San Sebastian, 1997). Da anni sindacalista del movimento femminile internazionale, ha fondato con Anita Zanatta l’associazione Road to Equality per aiutare chi pedala nei Paesi emergenti. Ma l’emergenza questa volta ha dovuto gestirla vicino casa. «L’allarme è scattato il 14 agosto, con l’Italia sotto l’ombrellone e noi attaccate al telefono a chiedere aiuto. È stato decisivo quello dell’ex presidente della Federciclismo, Renato di Rocco: ha chiamato tutti i politici e i prefetti che conosceva, chiedendo posto sui voli militari. La selezione è stata dolorosa: sono salite a bordo le più giovani, i loro parenti più fragili e un neonato». Poi il trasferimento da Fiumicino al campo della Croce Rossa di Avezzano ai luoghi di prima accoglienza e alle case dove ora vivono.

[…]

Non c’è solo la bici nel futuro delle ragazze afgane. Fardina, vuole fare la veterinaria, Fatema l’architetta, Shamila l’avvocata. Tutte vorrebbero essere raggiunte da genitori, fratelli e sorelle, murati vivi in patria per evitare rappresaglie. Nasrin nel futuro vede solo lo sport, ispirata dai suoi due idoli: Lionel Messi e Peter Sagan. […]

(www.corriere.it/, 30 gennaio 2022)

Comunicato stampa

Dopo più di due anni dalla scadenza del contratto con il Comune che prevedeva l’assegnazione degli spazi di via Marsala 8/10 in comodato d’uso e dopo più di un anno di trattativa, il progetto della Casa delle Donne di Milano è stato escluso per un vizio di forma senza nemmeno essere letto. La Casa delle Donne di Milano è stata ed è il frutto di una grande mobilitazione di cittadinanza attiva delle donne di Milano, che ha dato vita a una realtà con un importante valore simbolico e pratico, e a 8 anni di incessante attività: centinaia di incontri e dibattiti, una scuola di italiano per donne migranti, uno sportello di ascolto per donne in difficoltà, una bibliomediateca che aderisce al Servizio bibliotecario nazionale (SBN), mostre e mercati dell’usato per autofinanziamento, corsi di cucito, un coro, una palestra per attività di benessere, un laboratorio interculture, un network internazionale, gruppi di lavoro che riguardano la relazione con la città, con la cultura (partecipazione a Book City, Photofestival), contatti e convenzioni con teatri e cinema milanesi, musei della Lombardia, libri e lettura, cucina etica, giardino e cura degli spazi, pratica dell’autocoscienza, valorizzazione dei talenti femminili e molto altro.

Proprio sulla base di questa storia, alla scadenza del contratto, è iniziata una trattativa con il Comune perché riconoscesse l’importanza di un luogo delle donne in una città come Milano e ne garantisse la continuazione.

Fin dai primi incontri l’Amministrazione Comunale ci ha messo di fronte le sue normative e ad un regolamento approvato dalla precedente Giunta Moratti e mai modificato, secondo cui il Comune deve “valorizzare” gli immobili in suo possesso assegnandoli in affitto.

Il quadro è cambiato quando il Parlamento, grazie all’iniziativa di molte parlamentari e della mobilitazione dei luoghi delle donne, ha approvato nella Legge di Bilancio del 30.12.2020 (allegato 3) alcuni articoli che demandano alle Amministrazioni di concedere “l’utilizzo collettivo di beni immobili appartenenti al patrimonio pubblico in comodato d’uso gratuito alle associazioni che promuovono la libertà delle donne”.

Questi articoli della legge di bilancio hanno finalmente sbloccato la lunga trattativa con l’Amministrazione Comunale di Milano che però ha scelto di mettere a bando gli spazi di via Marsala a differenza di quello che è accaduto a Roma dove la Casa Internazionale delle Donne, dopo una lunga lotta politica, ha ottenuto l’assegnazione diretta.

Il bando a cui abbiamo dovuto partecipare è scaduto il 7 agosto 2021 e le buste amministrative sono state aperte il 28 gennaio 2022.

La Casa delle Donne di Milano ha partecipato al bando con un progetto che coinvolge Cadmi, Cerchi d’Acqua, la Casa delle Artiste e il Ced e che valorizza quanto fatto fino ad ora, ma apre anche nuove traiettorie per il futuro. Questo progetto non è stato nemmeno letto, proprio per un vizio di forma, facilmente sanabile, che è diventato pretesto per la nostra esclusione.

Già dall’inizio della trattativa, il Comune di Milano ha dimostrato di non voler riconoscere la peculiarità degli spazi delle donne, che non solo rispondono a bisogni specifici, ma reagiscono all’esclusione delle donne dalla sfera pubblica offrendo luoghi di libertà e forza. Inoltre, l’Amministrazione Comunale gestisce gli spazi comunali o come immobili da mettere a profitto, o come luoghi da assegnare solo attraverso i bandi, che sono strumenti amministrativi estremamente rigidi e che limitano moltissimo la partecipazione e la dimensione politica della gestione degli spazi.

I bandi che sottendono una logica della gara, inducono alla competizione che fra donne diventa una manifestazione di miseria piuttosto che di valori. Questa è la logica che il femminismo ha da sempre denunciato e rifiutato.

Per questo crediamo che sia necessaria un’ampia mobilitazione sullo statuto dei luoghi delle donne che coinvolga le donne della nostra città e le Associazioni con cui siamo in relazione, perché la promozione della libertà femminile non può essere ridotta ad un fatto burocratico.

Lunedì 31 gennaio 2022 alle ore 18,30, in una assemblea online della Casa delle Donne di Milano, verranno decise le forme di mobilitazione perché la Casa resti nel suo spazio storico e continui la sua attività.

Il direttivo della Casa delle Donne di Milano

(www.casadonnemilano.it, 30 gennaio 2022)

di Marina Terragni

Caro Direttore, seguo con attenzione il dibattito aperto da Luca Ricolfi sul tema della leadership femminile in politica e delle differenze tra destra e sinistra.

Interessante, per cominciare, il fatto che per una volta non è una donna a esprimere doléances ma un uomo che a quanto pare sente questa carenza di protagoniste come una perdita per sé e per la convivenza civile.

Ogni uomo fa esperienza della forza e della competenza femminile a cominciare dalla propria madre e vi fa molto conto nel proprio privato, luogo in cui si consente dipendenza e fragilità, salvo dimenticarsene al momento del patto che dà vita alla fratria pubblica della democrazia. Democrazia nata -teniamolo presente- fra uomini, lasciando le donne a custodire quello che la vita politica tiene fuori dai propri ambiti. Questo è tanto più vero in un Paese come il nostro, che non smette di venerare la Madre pur rendendo la vita difficilissima alle madri in carne e ossa, sempre più trascurate dalla politica.

E ogni uomo sa in cuor suo che buona parte delle storture di questo mondo ha a che vedere con il fatto che la differenza femminile è stata tenuta fuori dal governo della convivenza umana.

L’inclusione delle donne nella politica e nei partiti a seguito di molte lotte femminili è un fatto storicamente molto recente. E salvo rarissimi casi continua a richiedere che le incluse rinuncino al più del proprio sguardo differente, “neutralizzandosi” e adattandosi a modi, tempi, agende e linguaggio della politica maschile.

Sulla forbice tra destra e sinistra Ricolfi ha ragione, anche se va onestamente riconosciuto che quelle eminenti donne politiche di destra (che non si dicono femministe) non avrebbero potuto nemmeno immaginare di dare corso alle proprie ambizioni se un femminismo storicamente benché dialetticamente legato alla sinistra non avesse aperto la strada anche per loro.

A maggior ragione, come si spiega che la destra consenta protagonismi femminili che a sinistra non si vedono?

La sinistra ha senz’altro assunto per prima la cosiddetta “questione femminile”, ma il rullo compressore della parità con i suoi dispositivi -quote, azioni “inclusive”, cooptazioni- ha spesso schiacciato le singolarità in un ingiusto “una vale una”, svalorizzando ogni possibile disparità e maestria, scatenando la competizione tra donne divise dagli steccati delle rispettive correnti e poco capaci di unirsi tra loro in un’azione efficace per il bene di tutte.

Conta anche che la sinistra, qui come in ogni altro posto dell’Occidente, tende oggi a scaricare le donne come soggetti ormai vecchi e obsoleti in favore di nuovi e postmoderni clientes nell’orizzonte della fluidità sessuale, procedendo a inclusioni più up to date: valga per tutti l’esempio di Jeremy Corbyn, già leader laburista inglese, che chiamò la giovanissima trans Lily Madigan a guidare la sezione femminile del partito. O il fatto che nelle istituzioni gli uffici pari opportunità sono prevalentemente dedicati ai diritti Lgbtq+.

Cambio di orizzonte che non riguarda le destre dove oltretutto, come osserva Ricolfi, le leader politiche si sono fatte le ossa nella competizione diretta con gli uomini, avanzando solo per meriti propri e non in forza di quote o azioni positive.

Vale anche il fatto che nella cultura della destra storica, non paritaria e non laicista, si conserva il principio della differenza a radice materna che può nutrire l’idea di una sacra sovranità femminile, eccezione alla regola del dominio maschile. Ed ecco il caso sorprendente di Giorgia Meloni, che può ricordare anche fisicamente la piccola regina Daenerys del Trono di Spade.

(repubblica.it, 30 gennaio 2022)

a cura di Roberto Festa

Rilanciamo questa bellissima intervista concessa da Edith Bruck a Radio popolare, in cui parla di Auschwitz e di moltissime altre cose. Ci ha colpito il suo racconto di come il bisogno mai sopito di dialogo con la madre sia diventato una molla importante della sua scrittura e anche come parla di differenza della scrittura femminile.

Alla Libreria delle donne si possono trovare tre suoi titoli: Il pane perduto (2021) e La rondine sul termosifone (2017), entrambi per La Nave di Teseo, e Mio splendido disastro (1979), riedito per Lampi di Stampa.

La redazione

Letteratura come vita. Letteratura come testimonianza. Edith Bruck è stata ospite alla trasmissione Domenica dei Libri di domenica 23 gennaio 2022. La grande scrittrice e sopravvissuta ad Auschwitz racconta il suo libro Lettera alla madre, ripubblicato da La Nave di Teseo. Bruck ricorda il rapporto tormentato con la madre, la prigionia nel campo di sterminio, l’arrivo in Israele nel 1948, il definitivo approdo in Italia. Una riflessione sul bisogno di amore, sul senso della memoria, sulla necessità, e la bellezza, della parola.

La domenica dei Libri ospita Edith Bruck

(Radiopopolare.it, 23 gennaio 2022)

di redazione

Furono vittime di una «persecuzione misogina» per certi versi ancora attuale, dice una risoluzione del parlamento catalano

Martedì il parlamento catalano ha approvato un provvedimento (una «risoluzione») con l’obiettivo di riabilitare centinaia di donne che tra il Quindicesimo e il Diciottesimo secolo furono «ingiustamente» perseguitate, torturate e uccise perché accusate di stregoneria. Secondo i gruppi politici che hanno sostenuto l’iniziativa, le uccisioni di queste donne furono tra i femminicidi meno studiati della storia, e alcune politiche hanno parlato di «persecuzioni misogine» che per certi versi ricordano meccanismi ancora attuali.

Secondo gli storici, tra il 1400 e il 1750 furono processate per stregoneria tra le 80mila e le 100mila persone. Circa l’80 per cento di queste erano donne: non solo guaritrici e “maghe”, ma anche donne che avevano conoscenze scientifiche, che sapevano distinguere e usare le piante medicinali oppure praticavano aborti; spesso erano vedove o non erano sposate e anche per questo trasgredivano la norma sociale. In particolare, dalle ricerche storiografiche è emerso che la valle di Àneu, nel nord-ovest della Catalogna, fu il luogo in cui nel 1424 venne approvata la prima legge contro la stregoneria in Europa e uno dei posti in cui avvennero più esecuzioni sulla base di questo reato.

La deputata Aurora Madaula, del partito indipendentista Junts per Catalunya (JXC), ha detto che le donne uccise per stregoneria in Catalogna diventarono un «catalizzatore delle tensioni sociali»: secondo Madaula, che ha votato in favore del provvedimento come il resto del suo partito, le loro vicende sono un chiaro esempio della violenza e delle discriminazioni a cui furono sottoposte le donne come forma di controllo nella società, soprattutto nelle zone più remote.

La risoluzione era stata proposta dalla deputata Jenn Díaz, del partito indipendentista di sinistra Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), che aveva suggerito di riabilitare la memoria di centinaia di donne perseguitate e uccise ingiustamente, segnalando come anche la società attuale «perseguiti» i modelli di femminilità che non rientrano nei canoni del sistema patriarcale. Anche la deputata Basha Change, del partito anticapitalista Candidatura d’Unitat Popular (CUP), ha detto che la caccia alle streghe «non è una cosa del passato» e che è necessario diffondere la verità e «fare giustizia».

La proposta è stata votata da ERC, JXC, CUP, dal Partito Socialista catalano e da En Comú Podem, una coalizione di forze vicine a Podemos, di sinistra; il partito centrista Ciudadanos si è astenuto, mentre hanno votato contro i conservatori del Partit Popular Català e i deputati di Vox, di estrema destra, secondo cui il parlamento avrebbe dovuto occuparsi di questioni più urgenti.

Nella pratica, la risoluzione invita gli enti locali della comunità catalana a inserire tra le vie delle città i nomi di più di 800 donne perseguitate e uccise per stregoneria, come «esercizio di revisione storica» da parte delle istituzioni. Prevede anche che si dedichino studi più approfonditi sulla cosiddetta caccia alle streghe «con una prospettiva di genere» diversa e che il tema venga incluso nei programmi di storia.

L’iniziativa è stata sostenuta da una campagna organizzata dalla rivista di storia Sàpiens che aveva come slogan «non erano streghe, ma donne».

Iniziative simili erano già state organizzate in altri paesi, tra cui Scozia e Germania, dove da anni esistono progetti che hanno l’obiettivo di riabilitare il ruolo delle donne uccise per stregoneria. Lo scorso luglio l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani aveva approvato una risoluzione per chiedere la fine delle violenze commesse ogni anno contro migliaia di persone accusate di stregoneria, tra cui espulsioni dalle comunità, torture, mutilazioni o uccisioni che ancora oggi si verificano in varie parti del mondo.

(www.ilpost.it, 27 gennaio 2022)

SECONDO APPUNTAMENTO del progetto Nei Libri c’è la vita, una serie di sei incontri mensili aperti a ragazze e ragazzi dai 15 ai 25 anni, ideata da enciclopediadelledonne.it per promuovere la lettura di grandi scrittrici e poete moderne e contemporanee.

Incontro con Anna Maria Ortese in Libreria delle donne, mercoledì 26 gennaio 2022 dalle 17 alle 18,30.

Proponiamo i seguenti testi di Ortese da cui scegliamo frammenti significativi:

Le Piccole Persone, Il mare non bagna Napoli, Corpo Celeste, Il porto di Toledo, L’Iguana, La lente scura.

Letture di Nuccia Nunzella.

La partecipazione è libera e gratuita previa iscrizione scrivendo una mail a prenotazione@libreriadelledonne.it

Partner del progetto: Casa delle donne di Milano e Cineteca di Milano. Con il sostegno di Fondazione Cariplo.

di Alessandro Mancini

Pioniera del giornalismo investigativo, prima donna a compiere il giro del mondo in soli settantadue giorni battendo ogni record, reporter di guerra, imprenditrice e attivista, Nellie Bly ha racchiuso in sé tante figure diverse, cambiando per sempre il modo di fare giornalismo e la percezione della donna nella sfera pubblica.

Nellie Bly nasce con il nome di battesimo di Elizabeth Cochran nel villaggio di Cochran’s Mills, in Pennsylvania, il 5 maggio del 1864. La sua biografia è stata raccontata nel 1995 dalla giornalista Brooke Kroeger in Nellie Bly: Daredevil, Reporter, Feminist. Terza di cinque figli, Elizabeth è anche soprannominata “Pink” per via del colore dei vestiti che la madre la costringe a indossare da bambina. Quando il padre muore, Elizabeth ha solo sei anni e la madre, Mary Jane, con cinque figli a carico, si ritrova improvvisamente senza denaro e costretta a lasciare la casa in cui vivono. La famiglia si trasferisce così a Pittsburgh e la madre si risposa con un altro uomo, che si rivela presto un violento e un alcolizzato. Mary Jane decide di divorziare, ma deve portare le prove degli abusi subiti in tribunale. A testimoniare, ancora adolescente, c’è anche Elizabeth.

A quindici anni Elizabeth frequenta l’Indiana Norman School, dove studia per diventare maestra. La scrittura, però, è la sua grande passione. Purtroppo anche in questo caso i soldi finiscono presto e solo sei mesi dopo l’iscrizione non può più permettersi di pagare la retta. Torna così a casa dalla madre, che nel frattempo si è messa a gestire una piccola pensione. È il 1880 quando Elizabeth, mentre si arrangia facendo dei lavoretti saltuari come babysitter e dando ripetizioni, legge per caso sul Pittsburgh Dispatch un articolo intitolato What Girls Are Good For (A cosa servono le ragazze), in cui l’editorialista Erasmus Wilson sostiene che le donne appartengono alla sfera domestica e il loro principale compito sia quello di badare alla famiglia, cucinare e cucire, definendo le donne che tentano di fare carriera una “mostruosità”. Al giornale arrivano diverse lettere di protesta. Fra queste, una in particolare incuriosisce il direttore del giornale, George Madden. È firmata “Little Orphan Girl” e colpisce così tanto Madden per la sua forza e la passione con cui è scritta che, sicuro del fatto che l’autore sia un uomo, pubblica un annuncio sul giornale proponendogli un lavoro. A presentarsi in ufficio pochi giorni dopo, è però la ventunenne Elizabeth Cochran, che accetta di buon grado la sua offerta. Visto che all’epoca era sconveniente per una donna fare la giornalista, il direttore le propone di lavorare sotto lo pseudonimo Nellie Bly, ispirato al titolo di una famosa canzone di Stephen Foster.

Fin da subito, Nellie si interessa a importanti temi di carattere sociale e di genere: sfruttamento del lavoro minorile, mancanza di sicurezza suoi luoghi di lavoro, storie di lavoratrici sfruttate e abusate, in particolare nelle fabbriche. Nel 1884 è una delle poche giornaliste a intervistare l’avvocata e attivista per i diritti civili Belva Ann Lockwood, la prima donna a candidarsi alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. E ancora, quando la Pennsylvania decide di modificare le leggi sul matrimonio e sul divorzio, limitando la libertà delle donne, Nellie decide di opporsi pubblicamente, dando voce ad alcune donne che avevano divorziato.

Con la fama arrivano anche i primi problemi per la giornalista. Gli industriali e il mondo della finanza iniziano a fare pressioni sul giornale per censurare la penna della giornalista. Nellie viene così invitata a occuparsi di argomenti più frivoli, come il giardinaggio e la moda, finché, nel 1886, non convince il suo direttore Madden a inviarla come corrispondente estera in Messico. Inizia a raccontare storie di povertà e corruzione del Paese governato dal Presidente Porfirio Díaz, fino a quando, proprio a causa delle sue inchieste, il governo messicano non decide di espellerla e lei è costretta a lasciare il Paese e a tornare negli Stati Uniti.

Al suo ritorno, decide di lasciare il Dispatch e si trasferisce a New York. Qui si presenta a Joseph Pulitzer e lo convince ad assumerla nel suo New York World, uno dei più importanti quotidiani della città. Nellie gli avanza una proposta molto audace per quegli anni: fare un’inchiesta sulle condizioni del manicomio femminile di Blackwell’s Island, a New York. Pulitzer accetta e la giornalista si finge mentalmente disturbata e riesce così ad entrare nell’istituto, diventando testimone diretta delle atrocità e delle condizioni disumane in cui venivano tenute le pazienti ricoverate. Nel suo resoconto la giornalista descrive il manicomio come un luogo di violenze, soprusi e torture: “una trappola umana per topi. È facile entrare ma, una volta lì è impossibile uscire”, scrive Nellie. Il cibo era rancido, i bagni freddi, l’igiene scarsa; inoltre, spiega, molte donne rinchiuse lì dentro sono in realtà emigrate, povere o internate dai familiari contro la loro volontà.

Viene dimessa dopo dieci giorni grazie all’intervento del suo giornale e da quell’esperienza nasce un’inchiesta pubblicata sul quotidiano, da cui viene anche tratto il volume Ten Days in a Mad-House, che desta parecchio scalpore nell’opinione pubblica dell’epoca. Tanto che lo stato di New York, a seguito della denuncia di Bly, decise di dare il via alla riforma degli istituti di cura mentale e di aumentare le sovvenzioni destinate al miglioramento delle condizioni delle pazienti. Da questa inchiesta prende piede un nuovo e fiorente genere giornalistico, il giornalismo in incognito, mentre Nellie passa alla storia come la prima giornalista investigativa di tutti i tempi.

Anche dopo la storia del manicomio femminile di New York, Nellie continua la sua attività di giornalista investigativa: si fa arrestare per raccontare la condizioni delle detenute in prigione, riporta storie di operaie o domestiche sfruttate e cerca di essere sempre presente durante gli avvenimenti di rilievo. Nel 1894 è l’unica reporter a Chicago a raccontare lo sciopero delle Pullman Railroads dalla prospettiva dei lavoratori. Diritti delle donne e dei lavoratori e sicurezza sul lavoro restano i temi a lei più cari durante tutta la sua carriera. Il suo stile è pungente ed estremamente personale e la sua partecipazione emotiva sempre molto sentita. È in questo periodo che il New York Journal la incorona “migliore reporter d’America”.

L’apice della fama lo raggiunge però nel 1889 quando, dopo esser rimasta folgorata dalla lettura del romanzo di Jules Verne Il Giro del mondo in ottanta giorni, propone a Pulitzer di finanziarle un giro intorno al mondo. Così il 14 novembre 1889 Nellie Bly salpa da New York e viaggia per tutto il mondo con ogni mezzo possibile: nave, treno e anche sul dorso di un asino.

Il New York World pubblica ogni giorno i suoi articoli seguitissimi e addirittura un gioco dell’oca intorno al mondo per i lettori. Alla fine sono più di un milione le persone che partecipano alla lotteria istituita da Pulitzer per indovinare l’ora e il giorno esatti del rientro di Nellie a New York. Settantadue giorni, sei ore, undici minuti e quattordici secondi dopo la sua partenza, Nellie fa il suo rientro in città, dopo aver completato il suo giro del mondo, accolta da una folla festante: sono le 15:51 del 25 gennaio 1890.

Cinque anni dopo Elizabeth, ormai trentenne, lascia il giornalismo per sposare un milionario dell’industria dell’acciaio. Alla morte del marito, nel 1904, la giornalista rileva l’azienda assumendone il controllo. Nelle sue fabbriche Elizabeth garantisce i diritti e i valori per i quali si è sempre battuta: fa costruire ambulatori medici e biblioteche, inserisce aree per l’attività fisica e mette a disposizione corsi di lettura e scrittura per gli operai. Un sistema incredibilmente moderno per l’epoca, ma estremamente dispendioso, che, a lungo andare, si rivela impossibile da mantenere. Dopo pochi anni è costretta a dichiarare bancarotta e a fuggire dai creditori in Svizzera.

Con lo scoppio della prima guerra mondiale, nel 1914, Nellie Bly torna al giornalismo. É una delle pochissime reporter di guerra donna durante la guerra: inviata dal New York Evening Journal sul fronte austriaco, Nellie racconta nei suoi articoli l’orrore della guerra, i volti terrorizzati con gli occhi scavati e la vita dei soldati nelle trincee, tra il fango, il freddo e i topi.

Rientrata a New York, continua l’attività giornalistica collaborando per il New York Journal e mobilitandosi per trovare case a bambini orfani e sostenere donne rimaste vedove. Ritorna inoltre a scrivere articoli di cronaca, prendendo anche parola al Congresso delle suffragette del 1913. Si spegne nel 1922, a cinquantasette anni, per le complicanze legate a una polmonite. Poche settimane prima di morire lascia il suo epitaffio: “Non ho mai scritto una parola che non provenisse dal mio cuore. E mai lo farò”.

A cent’anni esatti dalla sua morte, quella di Nellie Bly resta una storia esemplare. La storia di una donna, giornalista investigativa ed esploratrice da record, che trovò il coraggio di ribellarsi a un sistema sessista e patriarcale, in cui le donne erano ancora relegate alla sfera domestica e all’accudimento della famiglia, dimostrando al mondo intero l’importanza dell’autodeterminazione femminile e contribuendo, con il suo esempio personale, al difficile cammino verso la parità di genere.

(The Vision, 25 gennaio 2022)

di Andrea Ossino

“Il consenso deve protrarsi per tutta la durata del rapporto: se uno dei partner decide di non proseguire, anche l’altro deve interrompere, perché altrimenti commette il reato di violenza sessuale”

Avvocato Giulia Bongiorno, se una persona non si oppone a un rapporto, in un momento in cui il suo stato psico-fisico è alterato, si può parlare di violenza sessuale?

“Si, certo. L’alterazione dello stato psico-fisico, causata ad esempio dalla assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, incide sulla libertà di autodeterminazione, viziando il consenso al rapporto sessuale. E questo vale anche se la vittima ha volontariamente assunto alcool e droghe. Il rapporto sessuale deve sempre fondare su un consenso validamente espresso. Quindi, deve essere frutto di libera autodeterminazione”.

E nel caso in cui, sempre in condizioni di alterazione, chieda espressamente di fare qualcosa che in condizioni normali non avrebbe mai chiesto?

“Anche in tale caso. Integra il delitto di violenza sessuale la condotta di colui che, approfittando della condizione di alterazione nella quale versa la vittima, compie atti sessuali ai quali la stessa, in condizioni “normali”, non avrebbe partecipato”.

Quando la volontà viene manifestata prima di aver assunto alcol o droghe, ma il rapporto viene consumato quando la persona è in uno stato di alterazione tale da non capire cosa sta accadendo si può parlare di violenza sessuale?

“Il consenso al compimento degli atti sessuali deve essere libero, consapevole, validamente prestato e perdurare nel corso dell’intero rapporto. Molti non sanno che questo vale, ad esempio, anche in una relazione di coppia. Inoltre, il consenso deve protrarsi per tutta la durata del rapporto: se uno dei partner decide di non proseguire, anche l’altro deve interrompere, perché altrimenti commette il reato di violenza sessuale”.

Se anche il partner è in uno stato psicofisico alterato è possibile che non sia in grado di discernere se la compagna o il compagno siano in grado di capire cosa sta accadendo? In questo caso cosa prevedono le norme?

“La circostanza di essere ubriachi non è di per sé una causa di esclusione della punibilità del reato di violenza sessuale”.

Se due o più persone hanno un rapporto quando sono in uno stato di incapacità di intendere e volere, la decisione su chi sia il presunto carnefice o la presunta vittima è legata a chi presenta o meno una denuncia?

“Nella quasi totalità dei casi chi denuncia è la vittima; poi dovrà essere valutato il contesto. Di certo l’ubriachezza non è una giustificazione. Chi assume volontariamente alcol lo fa a proprio rischio e pericolo. In generale, il codice prevede che se l’ubriachezza è preordinata al fine di commettere un reato o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata”.

(la Repubblica, 25 gennaio 2022)

di Vera Nerusch

Il premio Nobel Svetlana Aleksievič parla a DW degli eroi del suo nuovo libro, riflette sugli errori dell’opposizione bielorussa nell’agosto 2020 e considera l’esito finale della rivoluzione in Bielorussia.

Svetlana Aleksievič, la scrittrice bielorussa e vincitrice del Premio Nobel per la letteratura nel 2015, ha lasciato la Bielorussia più di un anno fa, solo per pochi mesi, pensava. Non è andata così. Ora vive a Berlino, dove sta lavorando a un nuovo libro sulle conseguenze delle elezioni presidenziali in Bielorussia del 2020, contestate a livello internazionale.

DW: Signora Aleksievič, cosa si aspettava dalle elezioni presidenziali bielorusse del 9 agosto 2020?

Svetlana Aleksievič: Ero totalmente scettica. Ma consideravo mio dovere andare a votare, anche se era chiaro che era del tutto inutile. Ad essere onesta con lei, personalmente non avevo fiducia nella mia gente. Mi sembrava che non sarebbe scesa in strada e che avremmo continuato a vivere come prima, come se il tempo si fosse fermato.

Dopo tre giorni di percosse e umiliazioni, dopo le granate assordanti e i proiettili di gomma, che hanno l’impatto di un proiettile di fucile quando vengono sparati da 10 metri [33 piedi] di distanza, dopo tre giorni che hanno sconvolto il mondo, quando le donne sono scese in piazza, seguite da centinaia di migliaia di persone, sono stata sopraffatta. Eravamo tutti estasiati.

Cosa hai trovato di più sorprendente e travolgente in quel momento?

Centinaia di persone arrestate sono state detenute nella prigione di via Okrestina a Minsk. Potevi sentirle picchiare. Ma i loro genitori si sedute fuori dalle mura del carcere senza far nulla. Credo che i georgiani avrebbero fatto a pezzi quella prigione pietra dopo pietra. Ma la nostra gente ha semplicemente aspettato i propri figli.

Ciò che è stato travolgente è stato che tanti giovani, quelli di cui ci lamentavamo sempre, hanno preso parte alle proteste. Anche la vecchia generazione è stata sorprendente. Questi eventi riguardano così tanto la dignità umana e voglio scriverci su un libro. Sto raccogliendo testimonianze della nostra dignità. È importante per tutti noi, specialmente ora che siamo nelle mani dei militari e la nostra società civile è stata annientata. Non la descriverei come una sconfitta, quanto piuttosto come un arresto del movimento. Perché tutto quello che abbiamo passato non scomparirà. Ma, come ora capiamo, c’è ancora molta strada da fare lungo la strada della libertà.

Persone come il presidente bielorusso Aleksandr Lukašenko sono in grado di rinunciare al potere?

Non credo. Il potere è sempre stato ciò che ha segretamente sognato. Ma voglio ricordare che la gente manifesta senza assolutamente pensare a una rivolta armata. Per noi è stata una celebrazione, una celebrazione della scoperta e dell’eccitazione. Eccitazione per noi stessi. Ma poi, ovviamente, abbiamo perso tempo. Dobbiamo ammettere che le proteste non avevano una leadership in quanto tale. Il Consiglio di coordinamento [l’opposizione, ndr] non controllava ciò che accadeva. Avremmo dovuto rimanere in strada fino a quando Lukašenko non si fosse dimesso.

Ma non volevo che venisse versato sangue, e lo ripeto ancora e ancora. Altrimenti saremmo giunti a un punto in cui non avremmo più mantenuto la nostra statura morale. Allora abbiamo prevalso attraverso la saggezza e la nonviolenza. È così che abbiamo portato dalla nostra parte l’opinione pubblica internazionale. Era impossibile schiacciarci come in piazza Tienanmen in Cina. Se avessimo agito diversamente, avremmo concesso a Lukašenko il diritto di farlo. Capisco Maria Kolesnikova [politica d’opposizione e attivista per le libertà civili, attualmente in prigione, ndr], che era in prima linea, e ha fermato migliaia di persone a poche centinaia di metri dalla residenza di Lukašenko. Come lei, non ho mai voluto spargimenti di sangue. Sono più solidale con il gandhismo.

Molte persone ora dicono che la rivoluzione bielorussa è perduta. È vero?

No, non credo. In primo luogo, c’è un’élite che sta unendo le forze in un modo completamente nuovo. Poi c’è il popolo bielorusso, che ha aperto gli occhi. Le persone non dimenticheranno mai come si sedevano nei cortili a bere il tè, come uscivano insieme per le manifestazioni. Molti dei personaggi del mio libro dicono questo: «Abbiamo vissuto da una domenica all’altra e ne abbiamo ricavato così tanta energia che ha rafforzato la nostra spina dorsale». Abbiamo iniziato a diventare una nazione.

Secondo: è vero che adesso non possiamo manifestare per strada. Le cose accadono solo nella nostra testa. Ma le persone si aspettano ancora cambiamenti. A un certo punto tutto cambierà, o a causa delle sanzioni, o a causa dello stesso Lukašenko, che è il peggior nemico di sé stesso. Penso che poi accadrà molto velocemente.

Quello che non dobbiamo fare ora è avvolgerci in un bozzolo di impotenza; dobbiamo prepararci per una nuova era. Dobbiamo aiutare coloro che sono in carcere, le loro famiglie e i loro figli. Non esito a dire che sono figli di eroi, i migliori tra noi.

Svetlana Aleksievič prima e dopo il 2020 è sempre la stessa persona?

Non credo sia un caso di personalità diverse, perché le mie convinzioni non sono cambiate. Ho semplicemente capito che la vita è breve e che è un peccato che la strada per la libertà sia così lunga.

Sa, sogno che i miei compagni bielorussi possano vivere come in Germania. Quando mi alzo dalla scrivania ed esco in strada, vedo i tedeschi seduti nei caffè, a ridere. Questa nonchalance sarà mai la norma per noi? I tedeschi parlano della loro vita. Noi invece ci sediamo a un tavolo e non parliamo di quello che abbiamo letto, di dove siamo stati, di chi ci siamo innamorati o di chi abbiamo lasciato; parliamo di Lukašenko, dell’incubo nel nostro Paese. Non avrei mai pensato che i veicoli militari ci avrebbero affrontato per le strade della mia città natale, e che io stessa avrei dovuto vivere in esilio.

Lei ha detto che, giorni prima di lasciare il paese, ha notato dei minivan con i vetri oscurati e poliziotti in borghese fuori casa sua.

A settembre 2020, le forze di sicurezza in borghese sono state di stanza fuori casa mia per 10 giorni. Anche il portiere mi ha chiamato e mi ha raccomandato di non uscire: «Qui non è sicuro, ci sono strane persone che si aggirano e pulmini in giro». In un paio di occasioni sono venuti da me a casa dei diplomatici di paesi europei, diciotto in tutto. Poi ciascuno di loro, a turno, ha passato una notte a casa mia. Sono molto grata a tutti loro per questo e per tutto quello che stanno facendo per tutti noi.

Quando ho lasciato il Paese non ero da sola: sono stata scortata dai diplomatici. Altrimenti non mi sarebbe stato possibile prendere l’aereo. Sono stata fermata per circa un’ora al confine. Mi è stato confiscato il passaporto. Mi dicevano: «Oh, il computer si è impiantato. Oh, non riesco a parlare al telefono». Io chiedevo: «Qual è il problema?» Silenzio. Ma alla fine mi hanno lasciato andare.

Il fatto che lei sia un premio Nobel è stato d’aiuto?

Sono stata almeno in grado di lasciare il Paese, proprio mentre veniva avviato un procedimento penale contro il Consiglio di coordinamento. Lukašenko mi odia. Quando ho compiuto 70 anni, nessun giornale ne ha parlato.

Attualmente vive a Berlino. Si sente a casa lì?

Ho già vissuto a Berlino, negli anni del mio primo esilio, quando io e Vasil Bykau [scrittore bielorusso, ndr] abbiamo dovuto lasciare il paese. Amo lo spirito di Berlino e la diversità della vita qui. Amo la Germania e le sono grata. Durante il mio primo esilio ebbi la possibilità di avere un appartamento a Vienna e di restarci. Ma voglio vivere in Bielorussia. Viaggio in giro per il mondo con interesse e ho visto molto, ma tornare a casa è importante per me.

Se il regime di Lukašenko dovesse garantire la sua sicurezza, tornerebbe?

Quando sei una scrittrice, puoi vivere nel tuo mondo, e non importa dove si trovi fisicamente. Ho già sentito idee o suggerimenti in questo senso da diplomatici, ma ho risposto che era impossibile. Come potevo guardare negli occhi le persone che hanno dovuto lasciare bambini piccoli e madri malate in Bielorussia? Loro rimarrebbero in esilio e io andrei a casa? Non riesco a immaginarlo; sarebbe un tradimento.

Da un anno sta lavorando a un nuovo libro. A quali domande sta cercando risposte?

Ce ne sono molte. La questione della guerra e della pace è una. Avevamo ragione nel cercare di evitare spargimenti di sangue? Lo chiedo a tutti. Per inciso, le persone danne risposte diverse. Vorrei scrivere degli uomini mascherati e della tentazione del buio; del perché viviamo ancora come se fossimo nei libri di Aleksandr Solženicyn. Perché tutta la nostra storia è affiancata da persone in arresto, con buste di plastica sopra la testa? Perché alcune persone hanno nascosto i manifestanti, mentre altri gli hanno mandato le forze speciali?

E un’altra domanda: dovremo convivere con coloro che ci hanno picchiato e torturato, come possiamo comprenderli in modo da non degenerare nell’odio? E così via, e così via… Da dove vengono, tutte queste persone meravigliose che sono scese in piazza? Come hanno fatto a diventare le persone che sono? Chi sono i loro genitori? Per me è importante raccontare il più possibile su di loro.

Com’è scrivere un libro quando la storia non è ancora completa e la fine deve ancora venire?

Spero che la fine arrivi mentre scrivo il libro.

La scrittrice bielorussa Svetlana Aleksievič è stata insignita del Premio Nobel per la letteratura 2015. Aleksievič è nota per la sua opposizione al regime di Lukašenko, ma dopo aver ricevuto il premio Nobel è tornata dall’esilio per vivere nella capitale bielorussa, Minsk. Durante le proteste del 2020, ha fatto parte del Consiglio di coordinamento dell’opposizione, i cui membri sono stati perseguitati dal regime bielorusso. Nel settembre 2020, Aleksievič è andata in esilio in Germania.

(Deutsche Welle – DW, 24 gennaio 2022; traduzione di Laura Minguzzi)

di Elena Stancanelli

Su queste pagine Luca Ricolfi ha riproposto la tesi secondo la quale, in questi anni, per “farcela” in politica una donna deve essere di destra. Perché nei meccanismi che regolano le carriere politiche, scrive, “a sinistra è ancora dominante la cooptazione, mentre a destra c’è anche un po’ di meritocrazia”. E fa alcuni esempi: Angela Merkel, Margaret Thatcher, Theresa May, Marine e Marion Le Pen, Ursula von Der Leyen e Giorgia Meloni. Si potrebbe obiettare che Marine e Marion, figlia e nipote d’arte, non sono un esempio molto calzante di meritocrazia, ma mi interessa di più capire se quello che dice è vero. In Europa, tra quelle di sinistra, ce l’hanno fatta Maia Sandu, economista e prima donna presidente della Moldavia, Katrìn Jakobsdòttir, prima ministra islandese, femminista e leader dei Verdi, Kaja Kallas prima ministra estone, Sanna Mirella Marin, la più giovane leader di governo nel mondo e rappresentante del partito socialdemocratico (Spd), Salomé Zourabichvili in Georgia, Ingrida Simonyte prima ministra della Lituania, Ana Brnabic prima ministra serba e prima donna dichiaratamente omosessuale a ricoprire tale carica nel suo Paese, Zuzana Caputova primo ministro in Slovacchia, giurista e avvocato, cresciuta nelle no-profit, membro fondatore del partito progressista. Nel mondo poi, qualche esempio: il Bangladesh è guidato da una donna progressista, come lo è stata la Birmania di Aung San Suu Kyi, dal 2015 la presidentessa del Nepal è Bidhya Devi Bhandari, leader del partito comunista, e ancora Singapore, l’Etiopia, il Gabon, Trinidad e Tobago. Per non parlare di Jacinda Ardern, prima ministra della Nuova Zelanda, capo del Partito laburista dal 2017, ambientalista e in lotta contro la discriminazione o Kamala Harris, prima donna vicepresidente degli Stati Uniti. Sono noiosi gli elenchi, lo so, ma è anche noioso sentir dire, ancora con tono sarcastico “le paladine della causa femminile”, o la “sopravvivenza del patriarcato”. Ma Ricolfi, malgrado faccia riferimento all’Europa, sembra voler parlare soprattutto dell’Italia e in particolare del Pd. In Italia, alcuni anni fa quando ancora il cosiddetto patriarcato era in auge e le cosiddette paladine venivano messe a tacere, si diceva che per farcela in politica le donne dovevano essere belle e darla via con disinvoltura.

Erano i beati anni del berlusconismo, in cui era il capo a decidere sulla base del proprio esclusivo gusto, anche estetico. Era la destra, senza alcun dubbio, ed era, ancora più evidentemente, un meccanismo di cooptazione che niente aveva a che fare con la meritocrazia. Generalizzo, in quell’elenco c’erano anche donne brave, o che sarebbero diventate brave. Ma il cui esordio, almeno secondo la vulgata, era stato favorito da abilità diverse da quelle politiche. Mentre questo avveniva, o anche molto prima, le forze progressiste esprimevano donne che portavano a casa la riforma dello stato di famiglia (Giglia Tedesco), la legge sul divorzio (Nilde Iotti) e quella sull’aborto (Emma Bonino). Le donne progressiste hanno cambiato questo Paese, spingendolo verso l’Europa, tirandosi dietro maschi riluttanti ai quali hanno imposto le loro scelte coraggiose. Non basta, certo.

Oggi le donne nei ruoli apicali della politica in Italia sono pochissime, come mai? È davvero, come dice Ricolfi, una tara culturale della sinistra, dentro la quale le designazioni avvengono appunto per cooptazione, per chiamata diretta dei capi corrente e dei segretari di partito? C’è una questione e riguarda il movimento femminista italiano. Questo sì mai del tutto compreso o accolto dal partito comunista e poi dalle forze progressiste. Gran parte delle donne che fanno politica nella sinistra italiana dialogano col movimento femminista, lo ascoltano, combattono le stesse battaglie. In questo modo le donne hanno ottenuto i risultati di cui parlavamo. Cosa che non accade per quelle di destra. Giorgia Meloni, con tutto il rispetto, si definisce femminista ma si muove dentro un universo culturale diverso da quello del femminismo. È un’altra concezione della politica, meno spregiudicata, meno individualista. È la cosiddetta doppia militanza, cioè la possibilità di fare politica stando dentro un partito ma mantenendo anche un legame col movimento femminista.

Che è, appunto, una fatica doppia. Ma che rende però più solida e seria la proposta politica, più forti le battaglie. Forse quindi la questione è un’altra: le forze progressiste, in Italia, hanno, storicamente un problema, ma non con le donne: con il femminismo.

(la Repubblica, 23 gennaio 2022)

di Claudia Fanti

Cile – 14 ministre su 24 dicasteri. Tra loro, leader della protesta e la nipote di Allende: guiderà le forze armate. Ma qualcosa non cambia: l’ex presidente della Banca centrale va all’Economia, per la gioia degli imprenditori

C’è molta «energia di trasformazione», secondo le parole di Gabriel Boric, nella squadra di governo da lui annunciata venerdì davanti al Museo nazionale di Storia naturale. Ad attirare l’attenzione, per la sua forte valenza simbolica, è stata la nomina al ministero della Difesa della nipote di Salvador Allende, Maya Fernández Allende, deputata del Partido Socialista vicina al Frente Amplio, al punto da unirsi alla squadra di Boric dopo la sua vittoria alle primarie della coalizione Apruevo Dignidad (l’alleanza tra Frente Amplio e Partido Comunista). Nata appena due anni prima del golpe, aveva passato i primi vent’anni della sua vita a Cuba con la madre Beatriz, morta suicida a L’Avana, per tornare in Cile nel 1990 e iscriversi allo stesso partito del nonno. Sarà lei, dall’11 marzo, a presiedere i tre rami delle forze armate. Ma la nipote di Allende è solo una delle ben 14 donne tra i 24 ministri scelti dal presidente eletto, che è così andato oltre la stessa presidente Bachelet, che nel suo primo governo aveva introdotto una perfetta parità di genere. E se una novità assoluta è la designazione di una donna alla guida degli Interni, la 35enne Izkia Siches, che è stata a capo della campagna elettorale di Boric e ha presieduto l’importante Colegio Médico, alle donne sono stati assegnati anche altri ministeri di peso, dagli Esteri alla Giustizia, dalla Salute alle Miniere. Senza dimenticare l’Ambiente, che, si suppone, avrà un peso tutt’altro che trascurabile in quello che Boric ha annunciato come «il primo governo ecologista della storia del paese»: a presiederlo sarà la fisica e climatologa Maisa Rojas, direttrice del Centro di Scienza del clima e resilienza e coordinatrice del Comitato scientifico sul cambiamento climatico (tra molto altro). Sono donne anche due dei tre ministri comunisti presenti nel prossimo governo, insieme a Flavio Salazar (Scienza e tecnologia): Camila Vallejo, nota leader del movimento studentesco del 2011, alla guida della Segreteria generale di governo, e Jeannette Jara, a capo del ministero del Lavoro. Ma un segnale di cambiamento viene anche dalla nomina di Marco Antonio Ávila, primo insegnante a presiedere il ministero dell’Educazione: un’importante indicazione del ruolo prioritario che assumerà l’educazione pubblica. Se il cambiamento c’è, non è però completo. A fronte dell’assenza di una maggioranza propria in parlamento, Boric ha allargato il governo anche a forze estranee ad Apruevo Dignidad, a cominciare da quelle – screditatissime tra le forze che hanno dato vita alla rivolta sociale del 2019 – della ex Concertación. Tra queste la parte del leone è toccata al Partido socialista a cui sono andati Difesa, Esteri e Politiche abitative e urbane. Ma a esso è legata anche la nomina più discussa e più applaudita dagli imprenditori: quella al ministero dell’Economia di Mario Marcel, già presidente della Banca centrale sotto i governi di Bachelet e Piñera e presente in tutti i governi della Concertación. Di «grande decisione» ha non a caso parlato il multimilionario cileno Andrónico Luksic, che ha definito il neoministro «un economista serio, con esperienza internazionale, che ha dimostrato grande responsabilità alla guida della Banca centrale». Durissimi, viceversa, i commenti della sinistra radicale: «Quello che è bene per Luksic è bene anche per il popolo?». Evidentemente, è il commento dei settori legati alla «Prima linea» della protesta, in riferimento al noto slogan dell’estallido social, «per Boric non erano 30 anni, erano 30 pesos». Per il presidente eletto, tuttavia, gli obiettivi restano chiari: «Rilanciare l’economia senza riprodurre le disuguaglianze strutturali. Crescita sostenibile con una giusta redistribuzione delle ricchezze». E ribadisce: «Realizzeremo, passo dopo passo, tutti i cambiamenti che ci siamo proposti».

(il manifesto, 23 gennaio 2022)

L’uomo del Viceré di Silvana La Spina, edizioni Neri Pozza, 2021. Nel 1783, in una Palermo cinica e corrotta vengono trovate martirizzate e uccise alcune bimbe. Belmonte, “l’uomo” del Viceré, incaricato di fare luce sui delitti, trova sbarrate le porte della nobiltà omertosa che sa. Per risolvere il caso, dovrà affondare le mani nel male che Palermo si porta addosso come un antico supplizio. Silvana La Spina, autrice, ne discute con Rosaria Guacci, Mirella Maifreda e Daniela Pizzagalli.

Accesso con Super Green Pass, documento d’identità e mascherina

Per prenotazione: https://www.libreriadelledonne.it/prenota-un-evento-a-calendario/

Per acquistare online L’uomo del Vicerè: https://www.bookdealer.it/goto/9788854523302/607

di Doranna Lupi e Grazia Villa

Il 10 dicembre 2021 Doranna Lupi e Grazia Villa dei Gruppi donne delle Comunità cristiane di base e le molte altre hanno presentato Visitazioni, un loro testo scritto a più mani che si può leggere sul sito delle Cdb italiane https://www.cdbitalia.it/upload/gdonne/Visitazioni.pdf. A partire dalla lettura del testo sono intervenute Paola Lazzarini, presidente dell’associazione Donne per la chiesa, Adriana Valerio, storica e teologa del Coordinamento Teologhe Italiane, e Zuzanna Flisowska, coordinatrice per l’Italia di Voices Of Faith.

Visitazioni raccoglie immagini, racconti e suggestioni di una storia trentennale in cui i gruppi donne delle comunità cristiane di base e molte altre, appartenenti a diversi gruppi e associazioni, pur restando nelle loro comunità e chiese, hanno intrapreso insieme un percorso separato dagli uomini, maturando una coscienza critica nei confronti della Chiesa cattolica, patriarcale e gerarchica e di un sistema di pensiero teologico ancora tutto al maschile. Un’esperienza di teologia attiva e di pratiche liturgiche contrassegnate da gesti, linguaggi, immagini femminili, espressioni di una ministerialità differente di cui la Chiesa ormai non può più fare a meno.

La scrittura di questo testo è stata, prima di tutto, un atto sinodale, orientato a un cammino condiviso con le donne che in questo momento si stanno muovendo nella Chiesa con libertà e determinazione, rendendosi artefici di un grande risveglio.

Nasce quindi dal desiderio di camminare insieme per continuare a essere annuncio profetico, provocazione al cambiamento, smascherando le radici patriarcali della Chiesa e valorizzando reti di relazioni tra donne. Come sostiene Nathalie Becquart, prima suora nominata sottosegretaria al Sinodo dei vescovi con diritto di voto, le donne osino prendere la parola e occupare il posto che spetta loro […] quello che offrono di specifico è l’essere motore di sinodalità. Perché desiderano fortemente che la Chiesa non sia più una Chiesa clericale riservata a una élite.

Anche il brano della Visitazione di Luca 1,39, con cui si apre il racconto, rivela i tratti di questa specificità femminile. Com’è spiegato nell’introduzione, «nella Visitazione c’è tutto ciò che il patriarcato ha cercato di sottrarci, senza riuscirci mai del tutto: i nostri corpi, l’autorità materna, la genealogia femminile, il riconoscimento tra donne della sapienza, della profezia e il loro benedirsi reciprocamente. Maria va incontro a Elisabetta per riprendere il cammino con lei, in un viaggio che conosce la sosta generativa dell’attesa nella preghiera e il desiderio e la gioia per qualcosa di più grande. Metteranno al mondo due profeti maschi non patriarcali, Gesù e il Battista».

Oggi le donne possono ancora essere motore di sinodalità, arricchite dalla consapevolezza del proprio valore e della propria specificità, alla quale non vogliono rinunciare per nessuna ragione, rafforzate dalla memoria di una genealogia di donne che hanno continuato, nonostante tutto, a camminare insieme con determinazione. È fondamentale disseppellirne la storia – ha esortato Adriana Valerio – e riflettere su «strategie che ci aiutino a rimanere nel tempo, lasciare traccia di quello che facciamo in vista della costruzione di una Chiesa diversa, senza escludere una riflessione più ragionata e politica».

Per questa ragione è stato inserito nel racconto il percorso dei Sinodi di donne europee, nato negli anni Ottanta in un contesto cristiano ecumenico e culminato nel 2003 nel Sinodo Europeo delle Donne di Barcellona Compartir cultures, al quale parteciparono alcune delle autrici insieme a circa 700 donne cristiane, musulmane ed ebree, provenienti da trenta Paesi europei e da Africa, America, Asia. Un evento ecumenico e interreligioso di grande apertura, che può ispirare oggi il pellegrinaggio promosso da Catholic Women’s Council (CWC) e in Italia da Voices of Faith, avviato dalle donne della chiesa tedesca di Colonia (Maria 2.0), che ora coinvolge gruppi e reti di donne dei cinque continenti, con incontri, conferenze, preghiere, espressioni artistiche, e che si dovrà concludere a Roma.

Durante l’incontro abbiamo constatato insieme quanto restino tutt’ora liberanti, e quindi necessari, alcuni elementi legati alla nostra esperienza di Visitazioni.

Non è necessario cominciare sempre da capo, abbiamo a disposizione un bagaglio di saperi da cui ripartire; la fatica, piuttosto, resta quella, evidenziata da Grazia Villa, di «continuare a pronunciare il doppio sì al femminismo e alla Chiesa». Per chi si trova all’interno, tenere insieme le due cose, in certi momenti, significa affrontare dei conflitti, prima di tutto interiori, e poi anche relazionali.

Come ha sottolineato Paola Lazzarini, è importante mettere continuamente il corpo al centro della nostra riflessione, per tenere salda la nostra integrità di mente-corpo–emozioni: «Ancora oggi, infatti, facciamo fatica a uscire da un modo di parlare del corpo che non sia in chiave o di sublimazione o di controllo».

Nel racconto si dedica ampio spazio al lavoro con il corpo e alla comunicazione non verbale, che hanno accompagnato tutti i convegni con laboratori di biodanza, yoga, meditazione, per ritrovare l’integrità di mente-corpo-emozioni. Questo esercizio di teologia corporea ha favorito il partire da sé per elaborare liberamente nuovi linguaggi, nuove immagini e nuove liturgie. Le donne di Maria 2.0 nel 2020 hanno apparecchiato la tavola e celebrato con naturalezza l’eucarestia davanti a molte cattedrali tedesche, un’azione rivelatrice, come nelle eucarestie tra donne riportate in Visitazioni, di quanto il sacro e il rito non siano patrimonio di un’istituzione di maschi consacrati, perché nascono da un’esperienza del mondo che è data a tutti e tutte. Confessa Zuzanna Flizowska: «Sono queste le esperienze che ho trovato molto interessanti, gli esempi concreti che mostrano che c’è un altro mondo che si può aprire se pensi in modo libero. Confesso che per me sarebbe interessante vivere questi momenti, questi incontri, queste preghiere con voi».

Queste sono solo alcune delle risonanze stimolate dalle parole delle relatrici, che hanno suscitato un ampio dibattito, difficile da sintetizzare visto anche il grande numero (più di cento persone) di partecipanti.

I nodi emersi, da affrontare insieme, sono sostanzialmente due. Il primo è stato il tema del potere, emerso in più interventi e molto caro alle donne delle nuove generazioni, inteso come responsabilità di governare e decidere, in ogni ambito, anche nella Chiesa. La questione del potere è veramente cruciale, ineludibile: «Va messo sul piatto in maniera esplicita per creare delle possibilità di pesi e contrappesi per una condivisione reale del potere e dell’autorità» (Paola Lazzarini). Si muove ugualmente in questa direzione la dimensione di attivismo della rete di Voices Of Faith. Nel corso del dibattito è emersa anche la posizione di chi ritiene che sia necessario andare oltre la tentazione di conquistare il centro del potere attraverso l’omologazione al maschile; nello stesso tempo questo non può e non deve precludere l’assunzione di responsabilità, relegandoci ai margini, in una controcultura confortante e materna. Com’è scritto in Visitazioni, fare rete, rompere il silenzio e osare profeticamente riconoscendoci autorità possono darci la forza per scardinare il sistema centro/periferia di un potere gerarchico patriarcale.

Il secondo nodo parla del coinvolgimento degli uomini, che devono fare propria la lotta delle donne, poiché non riguarda solo le donne, ma tutti e tutte.

L’atto Sinodale della scrittura di Visitazioni ha già avuto, in questo incontro, con donne di diverse generazioni, di femminismi e contesti ecclesiali differenti, un suo primo esito positivo: abbiamo avuto modo di conoscerci e far interagire le nostre esperienze.

Per il 2022 sono previste nuove visitazioni. La prima è il 21 gennaio 2022 alle ore 17,45, online

al link https://us02web.zoom.us/j/88910626779

Doranna Lupi e Grazia Villa fanno parte dei Gruppi donne delle Comunità cristiane di base e “le molte altre”

(Adista Segni Nuovi, n° 2, 22/01/2022)

di Francesca Amé

Se non avete ancora messo piede alla Fondazione Ica di Milano, questa è la volta buona per rimediare. Siamo in zona ex scalo di Porta Romana, la torre d’oro di Fondazione Prada luccica poco distante: l’ingresso, al civico 26 di via Orobia, è industriale. Solo un piccolo stencil ci dice che, varcata la soglia di quello che appare come il passaggio di una delle tante fabbriche nei dintorni, dentro ci si trova ben altro. Arte contemporanea, nello specifico, ma anche editoria, ceramica, cinema, performance, musica, formazione: siamo in uno spazio privato, ma l’istituzione è no profit. L’idea di base: valorizzare tutte le forme d’arte senza mettere troppe etichette e aprirsi a ogni genere di pubblico. È diventato uno degli indirizzi da tenere d’occhio, e lo dimostra anche l’apertura (coraggiosa, in questi giorni di gennaio in cui Milano appare ancora deserta, praticamente quarantenata) di un tris di mostre personali, tutte aperte fino al prossimo 6 marzo.

Espongono la franco-libanese Christine Safa, la siciliana ma di casa a New York Maria Rapicavoli, la svizzero-americana Olympia Scarry.

C’entrano poco l’una con l’altra: sono tutte giovani, donne e con una biografia che abbraccia diverse latitudini, ma poi ciascuna presenta il suo percorso, la sua idea. Non è una mostra tripartita, sono proprio tre mostre diverse.

Si comincia a piano terra, con White Noise, il rumore bianco delle sculture di Olympia Scarry, anzi delle composizioni alchemiche disseminate sul pavimento e disegnate alle pareti in cui l’artista riflette sul senso del suono e del tempo.

Salite le scale si entra del magico mondo di Christine Safa, che ha solo ventisei anni e la saggezza di una donna matura: riccioli neri, poliglotta, una vita divisa tra la Francia (dove i genitori sono migrati) e l’amato Libano (dove torna, quando può, in estate) ci riconcilia con la pittura, dimostrando che non è affatto un genere superato. Nei suoi lavori troviamo la luce mediterranea, spesso creature addormentate o colte in attimi di sospensione, e dei colori, come l’arancio bruciato e il blu, che rimandano ai ricordi d’infanzia dell’artista. Nei ritratti senza volto così come nelle composizioni paesaggistiche Christine Safa cattura il Libano, il suo posto del cuore. Ama giocare con le linee, inventando volti e corpi che diventano montagne all’orizzonte. «Tutta la mia arte è sospesa tra due mondi, appartengo a entrambi», ci dice davanti alla sua “geografia di espressioni” che compongono C’era l’acqua, ed io da sola, il titolo della personale curata da Alberto Salvadori.

Rinfrancati da questa luce, attraversiamo il piazzale interno: nell’edificio di fronte bisogna prendersi 20 minuti buoni, spegnere il cellulare e osservare con calma la toccante video-installazione (su due diversi schermi) di Maria Rapicavoli, catanese che lavora in America. Qui si narra – ma al modo in cui fanno gli artisti: per visioni, per accostamenti audaci – la vera storia di Mena, giovane italiana costretta ai primi del Novecento a sposare l’uomo che aveva abusato di lei per poi emigrare con lui nei pressi di Boston, dove ha passato la vita tra il tentativo di rivendicare la propria identità e libertà e la difficoltà a emanciparsi. Una storia particolare che diventa subito universale: ai nostri occhi, specie oggi, risulta davvero perturbante.

(Vogue.it, 20 gennaio 2022)

di Elvira Reale

Con la legge 54/2006 è stato introdotto il principio di bigenitorialità che, in nome di una presunta “parità” che non riconosce la differenza tra madri e padri nel rapporto con le creature, tenta di riaffermare la supremazia paterna indebolendo il legame materno con figli/e.

A questo si aggiunge una prassi processuale che delega tutto alle consulenze psico-giuridiche e che si traduce nell’affidamento condiviso o esclusivo anche a padri violenti e nell’allontanamento delle madri che tentano di opporvisi mediante la diagnosi di “sindrome da alienazione parentale” (PAS). Proponiamo la lettura dell’articolo di Elvira Reale, psicologa, direttrice dell’Associazione Salute Donna (Napoli), che dà una lettura acuta di come questa tendenza giuridica porti a provvedimenti fortemente ingiusti oltreché dannosi per madri e figli/e.

La redazione del sito Libreria delle donne

(Persona & Danno, 29 novembre 2021)

di Giuliano Battiston

L’allarme degli esperti delle Nazioni unite – Con le politiche dei Talebani niente educazione né sanità, né libertà di movimento o di espressione. E «il futuro è nero». Aiuti e fondi bloccati, appello della Croce rossa. Ma la politica latita

I Talebani stanno istituzionalizzando la violenza e la discriminazione contro ragazze e donne. Porta la firma di 36 esperti ed esperte dell’Onu la lettera di due giorni fa con cui vengono condannate le politiche dei Talebani, al potere dal 15 agosto 2021. «Siamo preoccupati degli sforzi, continui e sistematici, per escludere le donne dalla sfera sociale, economica e politica in tutto il Paese», scrivono i firmatari. Preoccupazioni ancora maggiori «nei casi delle donne che appartengono alle minoranze etniche o linguistiche, come quelle hazara, tagiche, hindu o di altre comunità». Sono diverse le politiche che, direttamente o indirettamente, hanno creato o consolidato barriere per l’accesso delle donne e delle ragazze al sistema sanitario, all’educazione, o che ne hanno compromesso la libertà di movimento, di espressione, di associazione.

Scelte a volte simboliche, ma dagli effetti concreti. Tra cui la chiusura del ministero per gli Affari femminili, la cui sede oggi ospita il ministero per la prevenzione del vizio e la promozione della virtù; l’occupazione della sede dell’Afghanistan Independent Human Rights Commission; l’interruzione delle attività degli uffici dedicati all’applicazione della Legge contro l’eliminazione delle donne; la chiusura dei rifugi sicuri; le limitazioni per le lavoratrici nell’ambito umanitario e sociale (tranne quello della sanità e, in parte, dell’istruzione); l’intimidazione verso le donne più attive nella società, giudici, giornaliste, attiviste; gli attacchi, come due giorni fa a Kabul, contro le ragazze che protestano e rivendicano diritti.

Oppure, ancora, il bando sull’istruzione superiore per le ragazze. Ottenuto con uno stratagemma: annunciare la riapertura delle scuole superiori per i ragazzi, senza menzionare le ragazze, alle quali, da ben 125 giorni, viene negata l’istruzione. La presenza dei Talebani al potere ha avuto riflessi anche nell’istruzione primaria e in quella universitaria. Per le bambine, molto dipende dalle province di residenza. Così, se nelle province di Herat, nell’ovest del Paese, e di Balkh, nel nord, le scuole primarie sono rimaste pressoché operative come prima, nel sud, nella provincia del Kandahar, si è registrato una presenza ridotta al 20%, nella provincia centrale di Ghor al 30%.

Le università pubbliche sono tutte chiuse. Quelle private, circa 130, sono rimaste perlopiù aperte, ma con tassi di iscrizione ridotti in modo significativo. Per ragioni sociali, economiche, psicologiche: a molte studentesse, provenienti dai distretti rurali, non è più consentito andare in città a studiare; molte famiglie non possono più permettersi di pagare le rette; non c’è più speranza nel futuro, le aspettative sono cambiate: si cerca di andar via, non si investe più nell’educazione.

«Il futuro è nero», hanno dichiarato alcune donne ai ricercatori di Human Rights Watch e dello Human Rights Institute della San Jose State University, i quali hanno raccolto interviste nella provincia di Ghazni, tra Kabul e Kandahar, per il rapporto Afghanistan: Taliban Deprive Women of Livelihoods and Identity, reso pubblico due giorni fa. Rapporto che restituisce un quadro significativo dei cambiamenti concreti e che sottolinea come donne e ragazze siano in una tenaglia: da una parte le politiche repressive, violente e discriminatorie dell’Emirato, dall’altra la crisi finanziaria innescata dalle politiche degli Stati uniti e dell’Occidente, che hanno deciso di tagliare i fondi che tenevano in vita le istituzioni afghane. E di limitarsi all’aiuto umanitario.

Che non è sufficiente e non può sostituire i servizi della macchina amministrativa e statuale. Come ribadito da Peter Maurer, presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa, e Martin Griffiths, sottosegretario per gli Affari umanitari dell’Onu, in una lettera a 4 mani del 16 gennaio. In cui, ancora una volta, si appellano alla comunità internazionale: lo stallo attuale equivale a una condanna per la popolazione.

Ma la politica latita. Specie Washington, da cui molto dipende. Soltanto il senatore Bernie Sanders ha avuto il coraggio di prendere posizione, chiedendo che l’amministrazione Biden scongeli i fondi della Banca centrale afghana. Circa 9,5 miliardi di dollari. Per Sanders, servono «a impedire la morte di milioni di persone».

(il manifesto, 20 gennaio 2022)

di Redazione

Sono stati presentati gli otto progetti per la statua di Margherita Hack: uno di questi diventerà un monumento pubblico all’astrofisica. Le opere sono tutte realizzate da artiste. Ecco quali sono, cosa significano, le loro foto.

Si tiene dal 19 gennaio al 13 febbraio 2022, presso la Casa degli Artisti di Milano, la mostra Una scultura per Margherita Hack, la rassegna organizzata da Fondazione Deloitte, in collaborazione con Casa degli Artisti e con il supporto del Comune di Milano – Ufficio Arte negli Spazi Pubblici. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di donare alla città di Milano la prima scultura su suolo pubblico dedicata a una storica figura femminile nonché massima espressione del mondo STEM, Margherita Hack (Firenze, 1922 – Trieste, 2013), astrofisica, accademica e brillante divulgatrice scientifica del ventesimo secolo. Il progetto di realizzazione è già partito e la scultura sarà inaugurata a giugno dell’anno prossimo in occasione del centenario della sua nascita.

Casa degli Artisti ha invitato una selezionata rosa di artiste italiane e internazionali a partecipare al concorso di idee per la realizzazione dell’opera. Le artiste che hanno aderito all’invito sono Chiara Camoni, Giulia Cenci, Zhanna Kadyrova, Paola Margherita, Marzia Migliora, Liliana Moro, Sissi e Silvia Vendramel. La conferenza stampa in cui verranno annunciati la menzione speciale, il progetto vincitore, lo spazio pubblico scelto per l’installazione dell’opera e le motivazioni della giuria, è prevista il 9 febbraio 2022 alle ore 11:00, sempre presso Casa degli Artisti (era inizialmente prevista per il 19 gennaio, ma è slittata). Vedrà la partecipazione di: Guido Borsani (Presidente di Fondazione Deloitte), Valentina Kastlunger (Presidente di Casa degli Artisti), Fabio Pompei (CEO di Deloitte) Italia, Tommaso Sacchi (Assessore alla Cultura del Comune di Milano), Vincenzo Trione (accademico, critico d’arte e Presidente di Giuria) e Anna Wolter (astrofisica ricercatrice all’INAF-Osservatorio Astronomico di Brera e membro della giuria). Sarà infine presente l’artista vincitrice. Sarà possibile seguire la conferenza anche da remoto sui canali social di Deloitte Italia e Casa degli Artisti.

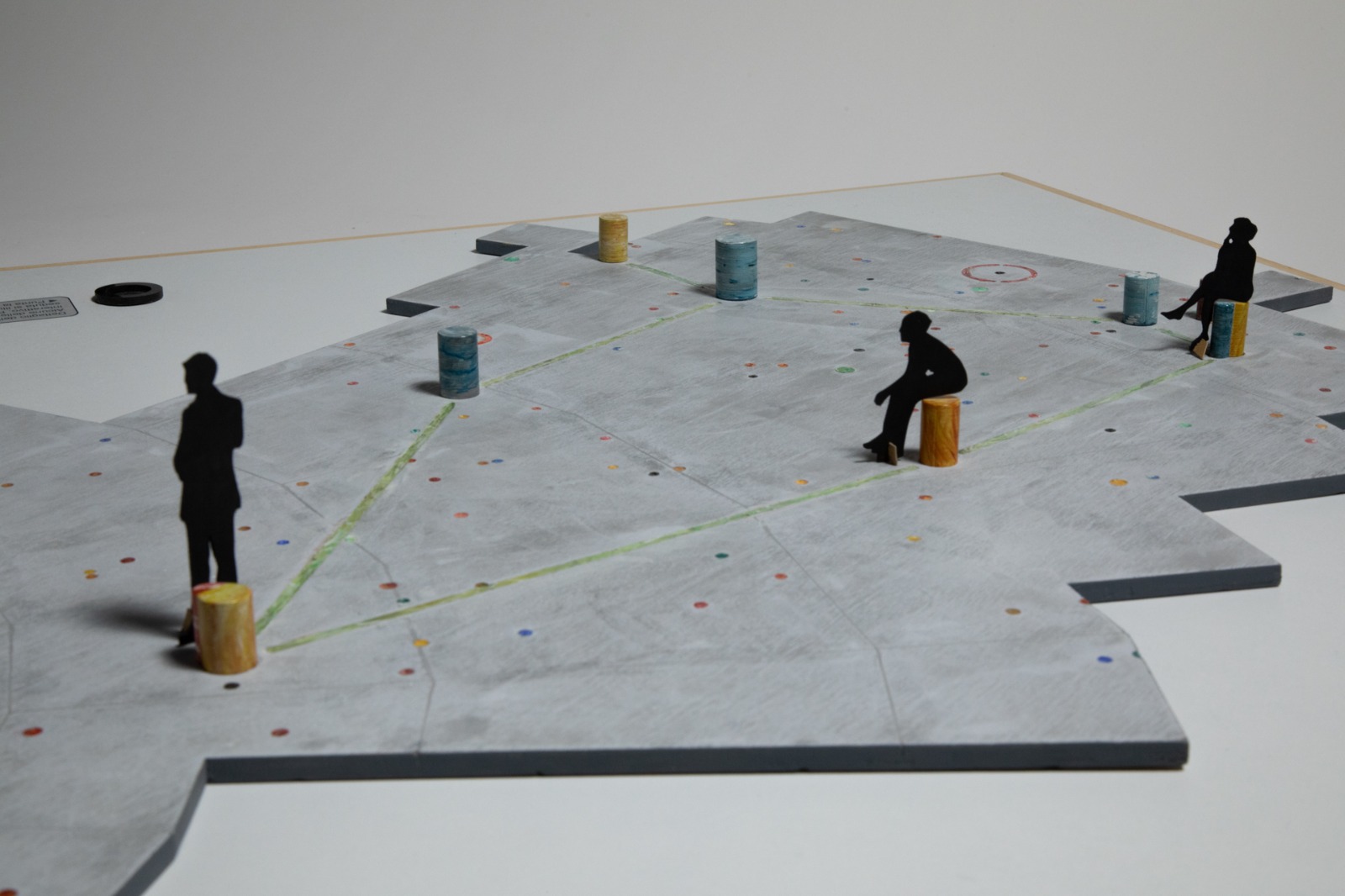

La mostra presenta al pubblico i testi, i disegni, i rendering e le maquette che illustrano gli otto progetti proposti. Le artiste hanno risposto alla sfida di progettare, attraverso il proprio peculiare linguaggio, un’opera dedicata alla donna Margherita Hack e al suo operato, che sia chiaramente identificabile in quanto tale, e di proporre, al contempo, una riflessione sul concetto stesso di monumento e sulla sua forma tradizionale. L’attenzione alla ricerca scientifica della Hack ma anche alla sua vita personale, alla coerenza delle sue scelte professionali, civili e politiche, all’impegno dimostrato per la divulgazione della scienza, il rapporto con lo spazio pubblico e un ripensamento dell’atto del ricordare, sono elementi chiave che legano, seppure in modi diversi e con scelte anche distanti, i lavori presentati.