di Comitato contro la guerra, Milano

Siamo donne e uomini amanti della Pace, per questo esprimiamo una forte solidarietà con il popolo ucraino e con il popolo russo, i quali, come in tutte le guerre, sono i primi a pagarne le conseguenze. Ora il nostro obiettivo principale è l’immediata cessazione delle ostilità.

Stiamo dalla parte della maggioranza del popolo italiano che è contrario all’invio delle armi in Ucraina e non crede che la guerra si possa fermare con la guerra. Stiamo con la nostra Costituzione repubblicana, nata dalla Resistenza al nazifascismo e ne ricordiamo il suo articolo 11 che recita: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali…”.

Riteniamo offensivo che si chiamino in causa i nostri Partigiani a sproposito, solo per legittimare la spinta alla guerra, denigrandone la memoria.

L’Italia e i Paesi dell’Unione Europea si sono piegati al volere degli Stati Uniti, abdicando così a qualsiasi ruolo di possibile mediazione per la cessazione del conflitto. Hanno tralasciato i propri interessi economici e strategici, abbandonando la propria sovranità e si sono invece uniti nel fomentare nonché prolungare questa guerra fratricida.

Quasi tutti i mezzi di informazione non approfondiscono le cause della guerra, mentre tanti statisti nel tempo sono stati consapevoli dei pericoli che avrebbe comportato l’allargamento ad Est della NATO. Pericoli ben compresi anche da Papa Francesco, il quale li espresse con questa frase: “L’abbaiar della NATO alla porta della Russia”. Inoltre gli stessi mezzi d’informazione si prestano a megafono di propagazione dell’odio verso il “nemico”, contribuendo così anche alle vergognose censure verso la letteratura, la musica, l’arte e la cultura russe, riportandoci alla memoria i tristi roghi di libri nella Germania nazista, azioni che in un Paese che si definisce “democratico” non vorremmo mai più vedere.

Questa guerra è iniziata dal colpo di stato del 2014. Da allora Stati Uniti, Unione Europea e NATO hanno speso almeno 100 miliardi di dollari per armare e sostenere l’Ucraina. Prima del 24 febbraio 2022 la popolazione russofona del Donbass, nel silenzio complice dei nostri media, è stata vittima di bombardamenti indiscriminati e di atti criminali, anche da parte di battaglioni militari filonazisti addestrati ed armati dall’Occidente, i quali hanno causato tra le 14 e le 16 mila vittime. Oggi in Ucraina tutta l’opposizione politica è bandita, il collaborazionista delle SS naziste, Stepan Bandera, è divenuto “eroe nazionale” e gli ucraini russofoni sono divenuti cittadini di serie B.

Sulle spalle della NATO, a guida statunitense, pesa la responsabilità di una guerra per procura: il popolo ucraino è mandato al macello.

Siamo consapevoli di ritrovarci in una fase di escalation, la quale continua ad essere fomentata dall’invio di armi sempre più sofisticate e di soldi verso una delle parti in conflitto, volto ad una impossibile sconfitta militare di una superpotenza nucleare, come lo è la Russia: a meno che non si pensi alla fine della vita sul nostro Pianeta. Temiamo che di questo passo esista il rischio concreto di inviare i nostri giovani al fronte o che il nostro Paese divenga un legittimo obiettivo militare: siamo cobelligeranti senza aver dichiarato alcuna guerra ed ospitiamo sul nostro territorio oltre 100 basi militari NATO e statunitensi, con decine di ordigni nucleari presenti in almeno 2 di queste basi.

Le sanzioni sono state presentate da Stati Uniti ed Unione Europea come strumento di pressione per indebolire la Russia e terminare la guerra in poche settimane, cosa che prevedibilmente non è avvenuta, mentre nei fatti sta emergendo che l’obiettivo strategico sia quello di troncare i rapporti energetici e commerciali tra la Russia e l’Unione Europea, così da erigere una nuova cortina di ferro per i prossimi decenni.

L’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia, anche come conseguenza diretta delle sanzioni contro la Russia, si sta rivelando devastante per il nostro Paese, per i lavoratori e per i pensionati, dove già i salari reali nel 2021 sono diminuiti del 2,9% rispetto al 1990 (unico Paese in Europa), mentre nel solo 2022 il potere di acquisto è crollato a fronte di un’inflazione a doppia cifra e ben 11 milioni di italiani non riescono a curarsi. Non ci saranno aumenti salariali che andranno a compensare la corsa dei prezzi, bisognerà arrangiarsi per sopravvivere e nel bilancio dello Stato mancherà il denaro per sanità, scuola e tutti quei servizi già oggi largamente insufficienti, mentre si troveranno le risorse per aumentare al 2% del PIL le spese militari, così come richiesto dall’Alleanza Atlantica.

Oggi è prioritaria la necessità di unirsi in un ampio fronte plurale che sia in grado di far avanzare un forte movimento per la Pace nella direzione di un mondo che sia caratterizzato da rapporti di non ingerenza, di reciproco rispetto e di mutuo beneficio fra Stati, pacifici e in contrapposizione ad un mondo unipolare dove regnano la sopraffazione e la rapina. Mai come in questo momento è giusto gridare:

l’Italia ripudia la guerra

L’ONU PROMUOVA LA TRATTATIVA DI PACE

non un uomo, non un soldo, non un’arma per la guerra

No alla propaganda di guerra

SÌ ad una corretta informazione

Per informazioni e adesioni scrivere a: comitatocontrolaguerramilano@gmail.com

(Verdi Ambiente Società, https://www.vasroma.it/appello-per-la-costituzione-di-un-coordinamento-milanese-per-la-pace/, 9 marzo 2023)

di Anna Di Salvo e Adriana Sbrogiò

Invito a convegno

Care amiche e cari amici,

con alcune e alcuni delle Città Vicine e dell’associazione Identità e Differenza di Spinea (VE), abbiamo pensato di chiedere alla Libreria delle donne di Milano di poterci incontrare in presenza nel Circolo della rosa per il Convegno annuale delle Città Vicine sabato 3 giugno 2023 pomeriggio (18-20) e domenica 4 giugno mattina (10-13), in via Pietro Calvi 29.

Desideriamo dare seguito e continuità alla pratica politica delle relazioni di differenza tra donne e uomini portata avanti da Identità e Differenza durante i numerosi incontri svoltisi ad Asolo (TV) e a Torreglia (PD). Il 3 e 4 giugno vorremmo approfondire tale pratica, mettendo al centro le questioni più pressanti del nostro presente: la pace, la guerra, la convivenza tra i sessi nelle città, la crisi ambientale, il conflitto tra economia del desiderio ed economia del profitto… con attenzione all’esperienza artistica che si esprime con sguardi al presente, alla natura, a nuovi spazi. Anche a partire da interventi, articoli e interviste pubblicate nel numero speciale della rivista “Autogestione e Politica prima” della MAG di Verona dedicato al convegno delle Città Vicine “Chi ha paura della libertà delle donne?” e nel numero doppio “Mi prenderò cura di te e di me”.

Testi di riferimento per questo convegno: la nuova edizione del libro di Lia Cigarini La politica del desiderio e altri scritti (Orthotes 2022); il libro di Teresa Lucente Il luogo accanto. Identità e Differenza, una storia di relazioni (Effigi 2020); i quaderni pubblicati nel corso degli anni da Identità e differenza che rendono conto del vivace confronto tra donne e uomini durante gli incontri di Asolo e di Torreglia. Tutti i libri, i quaderni e i numeri della rivista si trovano in Libreria delle donne.

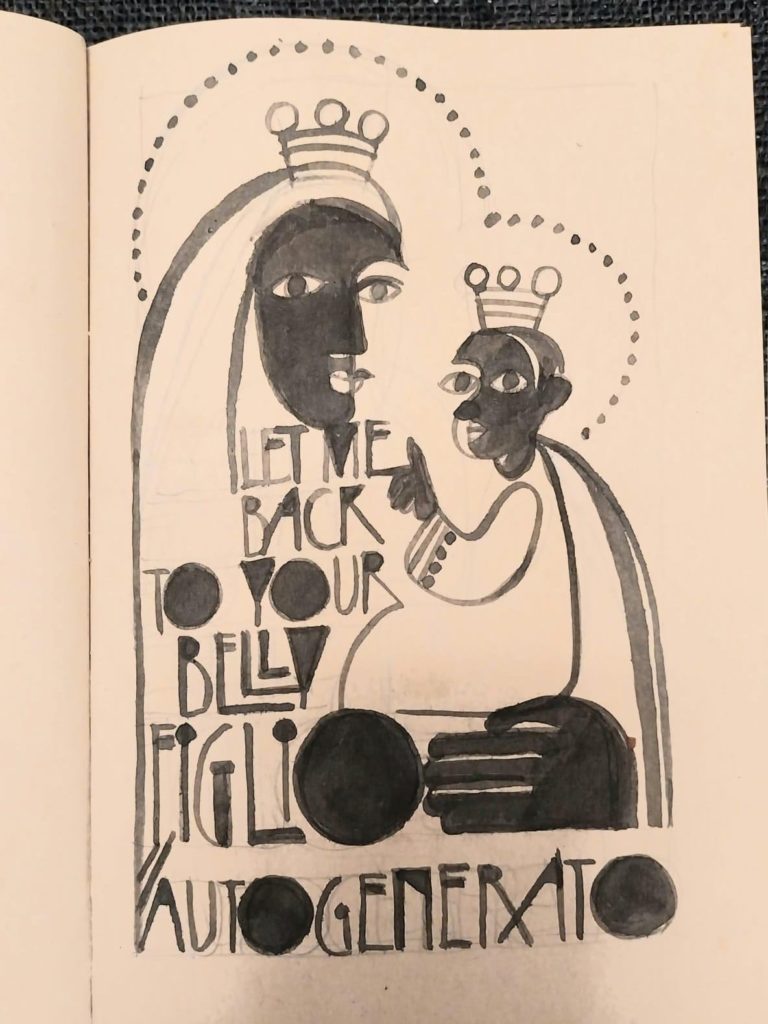

Nei locali del Circolo della rosa verrà esposta la mostra mail-art Donna, vita, libertà a cura dell’associazione La Merlettaia di Foggia e delle Città Vicine, coordinata da Katia Ricci.

La sera del sabato 3 sarà possibile cenare insieme al Circolo: per favore prenotatevi una settimana prima a info@libreriadelledonne.it

Per altre informazioni rivolgetevi a Anna Di Salvo, tel. 333 2083308, email annadisalvo9@gmail.com

(www.libreriadelledonne.it, 11 maggio 2023)

di Judith Butler

Che mondo creiamo mettendo a rischio le opere d’arte, e come può aiutarci l’arte a creare un mondo in grado di contrastare le enormi forze di distruzione? Credo che la soluzione a questo problema stia nel chiamare a raccolta le arti – sia dentro che fuori dai musei, sia di persona che online – per far fronte al negazionismo dilagante e cominciare a immaginare modi per salvare il pianeta. Concordo con la filosofa Anna Longo, che di recente ha scritto: «Nei tempi in cui viviamo […] l’arte sembra non solo impossibile ma anche frivola, impotente. È proprio in momenti simili che abbiamo più bisogno dell’arte, o piuttosto di diventare artisti: non creatori di nuove maschere per i valori che indurranno le masse a desiderare la propria schiavitù, ma agenti vivi, capaci di affermare la vita contro ciò che, col pretesto di renderla possibile, la mutila».

Di seguito una serie di punti. Primo, lo spettacolo pseudo-situazionista del danneggiamento di opere d’arte dipende dalla capacità dei musei di proteggere l’arte. Pertanto gli attivisti vedono, e promuovono, il museo come un luogo dove l’arte viene tutelata. La loro sarà anche una critica al mercato, ma almeno implicitamente è un plauso ai musei, e costituisce una – pur obsoleta – pratica estetica. Secondo, ci sono buone ragioni per criticare l’elitismo dei musei, perciò più il museo viene integrato nello spazio pubblico, meglio è. Anzi, rendere gratuito l’ingresso ai musei, portare la danza, i film, l’improvvisazione all’interno degli spazi museali, comprese le soglie inutilizzate, le fondamenta e i tetti, va sempre bene, a mio parere. Il museo, se è veramente aperto, può ampliare la sfera pubblica e persino evitarne il completo collasso nel digitale.

Terzo, è giusto sostenere che il mercato distorce il valore dell’arte, e che è quasi impossibile avere esperienza di un’opera al di fuori della cornice del mercato. La mercificazione influenza il nostro modo di vedere, sentire, avere esperienza delle opere d’arte e di installazioni e spettacoli in generale, e talvolta lo impedisce tout court. Resta ancora da capire se il valore di mercato esaurisca completamente il valore di un oggetto. E comunque, un conto è dire che il valore di mercato non esaurisce il valore di un oggetto in tutte le sue accezioni, un altro è concludere che il valore della vita è superiore a quello dell’arte. Saltare a una conclusione così affrettata significa dare per scontato che il valore dell’arte non abbia nulla a che vedere con il valore della vita: al contrario, tra arte e vita possono esserci connessioni profonde, e l’arte – di qualunque tipo, compresi i documentari e la sperimentazione digitale – può aiutarci a immaginare e a concepire una catastrofe climatica di cui, quando non la neghiamo del tutto, troviamo intollerabile il pensiero. Se l’arte è un modo per rendere pensabile l’intollerabile e l’impensabile, allora l’oggetto artistico – oggetto in senso winnicottiano – diventa un’occasione di contemplazione che ci induce a comprendere il legame reciproco tra mondo oggettuale e vita organica, un’interdipendenza simile a quella dei processi vitali nelle biosfere terrestri. Winnicott sosteneva che lo spazio, il tempo, l’oggetto affidabile e ricettivo consentono di sopportare e riflettere su passioni altrimenti intollerabili.

La maggior parte dei suoi esempi comincia con il desiderio di distruggere, un desiderio che risulta intollerabile anche perché, se rivolto alla madre o alla figura di accudimento, il bambino o giovane rischia di distruggere l’Altro da cui dipende la sua vita. Dovrà quindi imparare che il suo desiderio di distruggere in realtà non ha il potere di distruggere. Perdendo tale presunzione di onnipotenza, il bambino riconosce la capacità di sopravvivenza dell’Altro, la sua durevolezza. Naturalmente i gruppi di persone, specie se numerosi, sono diversi dai bambini, eppure non riusciamo a superare la dipendenza dalle vite altrui, né ad ammetterne la profondità. Se l’oggetto legittima la possibilità di provare sentimenti intollerabili – compreso l’odio assassino, il dolore irreparabile –, è perché consente la riorganizzazione del materiale psichico.

Nel caso della psicoanalisi, l’oggetto terapeutico – vale a dire il terapeuta – acconsente a farsi prendere a pugni dal paziente, fino a esserne «mutilato», per dirla con Christopher Bollas. Il consenso a diventare destinatario di rabbia e dolore, persino a essere temporaneamente «mutilato» dal paziente, rientra nel contratto psicoterapeutico. Il paziente riesce a sopportare i sentimenti senza paura che si trasformino in azioni, che provare rabbia o odio corrisponda a commettere un omicidio, o che il dolore logori le persone fino ad assimilarle, nella perdita, a chi hanno perduto. Facendo emergere tale distinzione, l’oggetto rende tollerabili i pensieri di distruzione, desiderio, dolore o invidia: se l’espressione di questi sentimenti è tale da poterla osservare e rifletterci, allora le si può sopravvivere e, idealmente, dare inizio al processo di elaborazione dell’intollerabile.

La catastrofe climatica rappresenta una nuova declinazione dell’intollerabile, ed è per questo che abbiamo bisogno dell’arte, ora più che mai. Stephanie LeMenager, docente di Letteratura e Studi ambientali, scrive del lutto preventivo tipico della cultura del petrolio che definisce la nostra modernità, l’angosciante previsione della perdita del mondo che conosciamo, un mondo che annienta il proprio futuro. In un modo o nell’altro, questo mondo è destinato a scomparire a causa del cambiamento climatico, e noi ne piangiamo la perdita, perché insieme al mondo perdiamo anche i ricordi lì incarnati e, per certi versi, tutte le nostre vite. L’industria petrolifera e i combustibili fossili coincidono ormai con il nostro senso del mondo e al contempo ne costituiscono la fonte di distruzione: vivere in un mondo simile, trarne beneficio rappresenta una distruzione che non riusciamo né a vedere né ad arrestare senza prima elaborarne il lutto – cosa che molti reputano impossibile, perché ormai le nostre vite sono diventate inimmaginabili senza il petrolio.

Secondo LeMenager e Catriona Sandilands, «la melanconia ambientale non è che un meccanismo di negoziazione della perdita e della responsabilità ambientale». Prevediamo la perdita del mondo che conosciamo, la distruzione della terra, ma non possiamo ancora elaborarne il lutto. Come sostiene Sandilands, «l’oggetto della perdita è “indegno di lutto” all’interno di una società incapace di riconoscere gli esseri non umani, gli ambienti naturali e i processi ambientali come oggetti degni di un lutto sincero». Non ci limitiamo a prevedere un lutto che subiremo in futuro, ammesso che vivremo abbastanza da assistere alla completa distruzione del clima e del pianeta: probabilmente non ci saremo già più, perciò viviamo con la prospettiva di quel giorno, o manciata di giorni, la svolta finale e irreversibile. Il vero problema è che continueremo a perdere il pianeta giorno dopo giorno, se non ci rassegniamo a dire addio alla nostra dipendenza dal petrolio.

È una perdita continua, perché siamo nel pieno della catastrofe climatica, costretti a ripensare il significato dell’elaborazione del lutto a fronte di una perdita ancora incompiuta, che, per definizione, non avrà testimoni del suo compimento. L’arte può dare una scossa solo se dimostra e documenta la normalizzazione della distruzione. La normalizzazione del consumo e della produzione di petrolio è un processo di distruzione, e come tale andrebbe presentata. Abbiamo bisogno di forme d’arte che lottino per la vita nel mezzo della distruzione, e al contempo smascherino gli stratagemmi attraverso i quali la rovina si spaccia per progresso o, peggio ancora, per normalità.

La teorica ambientale Heather Davis ha coniato la perfetta definizione di «archivio performativo di presente». «Una testimonianza», scrive Davis, «che documenta non la condizione delle cose perdute, ma il lutto preventivo e il sentimento perturbante di un mondo ormai scomparso». E, aggiungerei, la scomparsa del mondo si verifica proprio mentre cerchiamo di capire come elaborare il lutto quando la perdita è ancora in corso, come resistere alla perdita nel bel mezzo del lutto.

(il manifesto, 10 maggio 2023)

di Emi Monteneri

Il 10 maggio 1924 nasceva a Catania Goliarda Sapienza. Dai genitori, entrambi figure di spicco della sinistra italiana, riceve un’educazione alternativa alle scuole del regime fascista, improntata ad un forte senso di libertà. Scrittrice e attrice, ha lavorato con Luchino Visconti e Citto Maselli, suo compagno per tredici anni. Per celebrare quello che sarebbe stato il suo novantanovesimo compleanno, proponiamo un estratto dal volume collettaneo “Le personagge sono voci interiori”,

dove Emi Monteneri immagina una intervista impossibile a Goliarda Sapienza, a partire dai luoghi e dalle persone della sua infanzia.

Goliarda non è stato un amore a prima vista. L’ho conosciuta con colpevole ritardo. Inizialmente non riuscivo a superare le prime cinquanta pagine de L’arte della gioia: troppi delitti, troppo dolore. Non capivo. Non ero pronta. Poi l’incontro “vero”, che mi ha ricondotta alla lettura del romanzo, cioè a Modesta, legandomi a lei inesorabilmente. Ma l’esplosione amorosa è avvenuta con Io, Jean Gabin. Goliarda mi parlava, e si raccontava, costringendomi a ripercorrere la sua esistenza, e quindi la sua scrittura dove si ricomponeva un sistema che creava mondo, che creava un nuovo senso di vita. Allora ho dovuto superare un senso di colpa divorante: cosa facevo, cosa leggevo mentre lei si dibatteva tra mille difficoltà? Mi dava angoscia scoprire in me la stessa indifferenza, o ignoranza, che ha contraddistinto persone che la circondavano e che non ne hanno scoperto il giusto valore. Il riconoscimento di disparità agiva in me in modo imprevisto e infantile, ma scoprire le fragilità di colei che sempre più si configurava come una “madre simbolica” me la rendeva affettivamente vicina, anche se il tributo alla sua autorità mi imponeva un doveroso distacco.

È stata proprio la scrittura di Goliarda a consentirmi di riequilibrare le distanze e accostarmi a lei per un confronto sereno.

Oggi mi piace ritrovarla nei luoghi della sua infanzia e percorrerli insieme: la Civita, il cinema Mirone… Dialogo dai toni diversi, ora ciarliero, ora pacato, o muto, quasi interiorizzato, seguendo con pensieri sospesi la sua voce resa unica da quella inflessione catanese che tanto la fece penare all’Accademia d’Arte Drammatica, e che adesso fa eco e si dilata dentro di me. Goliarda, scrittrice, attrice e donna di spettacolo si è sempre rivolta al suo pubblico di lettrici e lettori in un dialogo continuo, come con un pubblico teatrale. Goliarda artista poliedrica ma semplice ed essenziale.

Alla radice della sua arte sta la ricerca inesausta di “purezza” che conduce alla libertà. Goliarda scrittrice e personaggia, mente e corpo della sua scrittura, che porta in giro e mostra sempre la sua essenza di donna libera, la cui origine siciliana, profondamente radicata, non coincide mai con alcuno stereotipo, che, anzi, irrispettosa, nella vita come nella scrittura, di tutti gli schemi preordinati, rompe e attraversa tutti i modelli stereotipati. Lei “odia” – come si può odiare un nemico, o, ciò che è lo stesso, un ostacolo alla libertà dell’esistenza – tutte le manifestazioni di miseria femminile: vittimismo, rinuncia, dipendenza affettiva e materiale, mansuetudine, e, come fa Virginia Woolf con l’angelo del focolare, semplicemente “le uccide” perché mortifere e indegne della grandezza femminile. Grandezza che lei riconosce alla sua magnifica e inafferrabile madre, la socialista rivoluzionaria Maria Giudice. In tutti i romanzi di Goliarda Sapienza, almeno in quelli che ho letto, individuo una ricerca ed un omaggio continuo alla grandezza materna, a partire da quella della propria madre.

La madre e la galera, argomenti non tanto lontani come potrebbero sembrare, saranno i temi brevemente trattati in questa “intervista impossibile”.

Ma ecco Goliarda mi/ci parla, attraversando il tempo e giungendo a noi con la ricchezza del suo pensiero e dell’amore di vita che trasmettono sempre le sue parole.

Goliarda Sapienza è nata a Catania nel 1924 e morta a Gaeta nel 1996. Dai genitori, entrambi figure di spicco della sinistra italiana, riceve un’educazione alternativa alle scuole del regime fascista, improntata ad un forte senso di libertà.

A partire dai sedici anni visse a Roma, dove studiò all’Accademia di Arte Drammatica. Negli anni Cinquanta e Sessanta recitò come attrice di teatro e di cinema, lavorando, tra gli altri, con Luchino Visconti (in Senso), Alessandro Blasetti, Citto Maselli, di cui fu la compagna per tredici anni. Al suo primo romanzo, Lettera aperta (1967), seguirono Il filo di mezzogiorno (1969), L’Università di Rebibbia (1983), Le certezze del dubbio (1987) e, postumi, L’arte della gioia (1998), romanzo di tutta una vita, a cui si dedicò per oltre dieci anni senza trovare alcun editore disposto a pubblicarlo; i racconti Destino coatto (2002), il romanzo Io, Jean Gabin (2010), Il vizio di parlare a me stessa (2011), raccolta significativa di appunti tratti dai suoi numerosi e famosi taccuini.

Intervistatrice: Che bello il tuo nome, Goliarda, bello e raro.

Goliarda: Mi hanno messo nome Goliarda. Mio padre me lo mise, essendo ateo, perché era un nome senza santi. Con questo nome, da bambina, mi sentivo sola: non c’era nessuna Goliarda o Goliardo in tutta Catania e, per me, in tutto il mondo. Cominciai a dire che mi chiamavo Maria: era il nome di mia madre, e quindi non doveva essere un furto troppo rilevante.

I.: Grande famiglia, la tua.

G.: Mio padre, l’avvocato Sapienza, era un socialista con il vizio dell’assistenza. I più lerci delinquenti lui li raccoglieva all’uscita dal carcere e li sistemava o a casa propria o in qualche ufficio così noi avevamo sempre qualche avanzo di galera che puliva i vetri, lucidava le scarpe o accendeva il fuoco. Anche donne. La nostra Tina, per esempio. Aveva una voce dolce e cucinava favolose frittate, ma nella sua giovinezza gloriosa aveva ucciso a colpi di lupara, mentre facevano l’amore, il fidanzato e la sorella. E poi c’era Zoe che di tanto in tanto la sostituiva e di notte si aggirava con un coltellaccio nascosto in seno. Aveva ucciso, a coltellate, la madre e ferito il fidanzato.

I.: E i tuoi fratelli?

G.: Ogni tanto venivano i fascisti a strapazzarli un po’ e papà correva in questura per farli rilasciare, ma quando zoppicando tornavano a casa, trovavano pronto brodo, bollito, e una bella bistecca da mettere sull’occhio nero. Troppe ne ho viste di queste visite.

I.: Il quartiere della Civita, denso di storia e di misteri, ti ha vista attraversarlo spavalda, imitando il passo di Jean Gabin, il tuo eroe. Oggi della Civita, cioè il quartiere di S. Berillo, sventrata nel 1954, resta ben poco.

G.: Quello che non hanno fatto i fascisti, lo hanno fatto i democristiani. La Civita, di notte, quando i bassi erano chiusi, svegliava i suoi mostri scolpiti in quella pietra affilata e nera, e cominciava a risonare di gemiti, grugniti, fiati lunghi di serpenti, meduse e melusine…

I.: Dove abitavi?

G.: In via Pistone. Di notte c’era sempre una scusa per far baldoria. La gente attiva, piena di vita, magra e scattante, insomma, antifascista, dorme poco e non si annoia mai. E se qualcuno del palazzo osava replicare, allora la lama del mio stocco verbale usciva dal legno a graffiare: non viviamo di marcia rendita borghese, noi! Né lasciamo che il Duce o un santo qualsiasi pensi a noi. Prova a vivere libero, e vedrai il tempo che ti resta per dormire.

I.: Come vissuto la tua infanzia? Andavi a scuola?

G.: I miei genitori non volevano che frequentassi la scuola fascista. La mia divisa di piccola italiana è stata bruciata sul terrazzo. Passavo lunghi pomeriggi al Cinema Mirone o all’Arena Bellini. In fondo a casa preferivano sapermi al sicuro dentro un cinema, al riparo dalle incursioni fasciste che devastavano la nostra biblioteca. È lì che ho visto La regina Cristina con Greta Garbo. Lì ho conosciuto Charlot, artista anarchico e libertario, lì ho cominciato a identificarmi in Jean Gabin, l’eroe della Kasbah.

I.: Ti conosco solo attraverso i tuoi libri, in cui esprimi un forte bisogno d’amore.

G.: Senza sale l’organismo muore, e in fondo non è grande danno, ma senza amore si diventa assonnati, fragili, avari, larve d’uomo. Ma non era facile parlarne in famiglia. Tutti a casa mia, anche le donne, erano contrarie a quella parola da donnette. L’unica ad ammettere che l’amore era degno di essere preso in considerazione era mia madre, ma la faceva così complicata! Doveva essere un amore libero da convenzioni, da ricatti psicologici o finanziari… Insomma era meglio stornare il discorso sulla Grecia antica, la politica o la filosofia…

I.: Tua madre, Maria Giudice! Grande intellettuale rivoluzionaria.

G.: Su Maria non mi soffermo perché, come mio padre, è conosciutissima: era stata pure lei in galera per il bene degli oppressi. Studiava, e allora dovevo studiare anch’io per diventare come lei. Ecco la donna che Jean non avrebbe potuto non amare, se l’avesse incontrata. È stato mio fratello Ivanoe che si è preso cura di me in modo materno. La zia Grazia si indignava: Povera figlia, che unghie! Non è possibile che tua madre non te le tagli mai! Diceva. Oh, ma che razza di mutandoni porti? Sembri incinta, povera figlia! È possibile che tua madre… Mia madre chi? Rispondevo. Ivanoe? Ma Ivanoe deve dare tre esami…

I.: Ma come ti vedevi, cosa volevi realizzare da grande?

G.: La mamma mi diceva: potresti diventare medico, avvocato, come tuo padre: preparati a diventare sindacalista come me, per quando il fascismo finirà.

I.: Lei in fondo era la tua difesa da un destino di donna chiusa in casa a fare figli, di una donnetta come diceva lei.

G.: Quando ho saputo che alla mia amica Nica era venuto il sangue e doveva stare a casa ad aspettare un marito, ho avuto orrore. Mi chiedevo se veniva a tutte le femmine. Anche mia madre l’aveva? Mia madre non aveva detto sono donnette che non sanno fare altro che aspettare un marito? E aveva anche detto tu Goliarda, non sei una donnetta. Infatti io non volevo un marito, ma un compagno, come lei…Sarei stata come mia madre e se non aspettavo un marito, il sangue non sarebbe venuto.

I.: Tu hai sempre manifestato distacco nei confronti di figure, legate alla tradizione del sud, che rimandano un’immagine di miseria femminile.

G.: Sono modelli pericolosi per le donne, ma anche per tutta la società. Donne come la signora Bruno, sacco nero sformato che apre la porta di casa con le mani umide di farina, che prega o frigge; o come la madre di Modesta che urla o tace; o come madre Leonora, la superiora del convento, che ricamava e pregava perché abitua all’umiltà e all’obbedienza. Diventerò anch’io una dotta? Domandavo. Pazzerella che sei! A che ti servirebbe se sei una donna? Rispondeva. La donna non può arrivare mai alla sapienza dell’uomo.

I.: Tua madre è stato per te il più straordinario modello di forza femminile. Mi chiedo quanta di questa forza contenga la tua personaggia Modesta.

G: Maria Giudice fa una fugace apparizione in L’arte della gioia, la cito tra le donne di riconosciuta autorità della nostra storia. Modesta ha la forza che conduce alla libertà, è il sogno realizzato di una vita libera.

I.: Ma l’equilibrio psichico di tua madre crollerà.

G.: Pazzia… Le è scoppiata tra le mani proprio quando il suo nemico cadde distrutto. Cadendo lui, si ruppe la tensione per la quale aveva vissuto estraniandosi da se stessa.

I.: L’hai assistita nella sua malattia per tre anni.

G.: Diventai madre di mia madre. Ora provo grande rimorso, ma mi vendicavo facendole vedere come si cura una figlia, lei che occupandosi solo della mia mente, mi aveva trascurata in tutti i modi.

I.: La fine tragica, segnata dalla pazzia, ha contraddistinto donne forti e autorevoli.

G.: Penso a Virginia Woolf suicidatasi dopo avere scritto Orlando: come può stare vicina a quest’atto assurdo tanta freschezza e fantasia gioiosa: cosa l’ha tradita? Io so cosa. Ha pagato il suo osare entrare tra i grandi senza tradire il suo essere donna. Spero di farlo anch’io col tempo. La follia sembrerebbe quasi un porto per tutte le donne che falliscono; allora perché anche per Virginia e per mia madre lo è stato? Probabilmente la loro riuscita non appagava il tribunale antico di donna che le giudicava traditrici per aver osato uscire dai limiti concessi. Per loro era una condanna che le faceva sentire in colpa e le rendeva infelici anche mietendo grandi successi. Quanto a me, probabilmente non diventerò mai pazza, ma disertrice mi sento già.

I.: Sei stata in carcere per un breve periodo. Che avevi fatto?

G.: Ti rispondo come a Giovannella, una piccoletta incinta incontrata a Rebibbia: sai cosa ho fatto per finire qui? Un lungo viaggio in Russia e in Cina che ha spazzato quel poco d’etica che mi era rimasta… Da dodici anni non riuscivo più a pubblicare una riga; per dieci anni ho lavorato a un lungo romanzo e nel frattempo tutto cambiava: amici, situazioni, rapporti. Ero scivolata da ultimo in un ambiente pseudo-libero, pseudo-elegante, e così ho rubato a una di queste pseudo-signore per punirla. O per punirmi? Insomma un bell’acting-out da manuale.

I.: In carcere hai imparato in fretta, suppongo.

G.: Lì sai subito chi sarai nella vita, non ti è concesso crogiolarti nel falso problema di cercare la tua identità. Non c’è differenza fra dentro e fuori. Le donne conosciute sono comuni, come quelle che si incontrano per strada. Il carcere è sempre stato la febbre che rivela la malattia del corpo sociale: continuare ad ignorarlo può farci ripetere il comportamento del buon cittadino tedesco che ebbe l’avventura di esistere nel non lontano regime nazista.

I.: La tua ricerca di verità cosa ti ha fatto scoprire in carcere?

G.: Queste donne conoscono l’arte dell’attenzione all’altro, sanno che dalla condizione di una dipende quella delle altre: attenzione e solidarietà a chi ti è amica, ostruzionismo a chi ti è nemica. Impossibile trovare sfumature in questo consorzio: lingue, dialetti, diversità di classe e di educazione sono spazzati via come inutili mascherature dei veri moventi del profondo. Questo fa di Rebibbia una grande università cosmopolita dove chiunque può imparare il linguaggio primo.

I.: Credi ancora che tenersi stretti al sogno sempre, e sfidare anche la morte per non perderlo mai, come affermi in Io, Jean Gabin, sia l’unica via possibile?

G.: Sento ancora la sua voce: La vita è lotta, ribellione e sperimentazione, di questo ti devi entusiasmare giorno per giorno e ora per ora. Vedi me, sono morto tante volte combattendo, eppure sono qui con te tranquillo a ricordare e gioire delle mie lotte, pronto a rinascere e a ricominciare…

questo è il segreto … da lui solo sgorga quella che comunemente chiamiamo Vita.

I.: Ti ringrazio Goliarda per la tua grandezza che arricchisce tutte e tutti noi e per quel grande amore di vita che trasmettono sempre le tue parole.

Estratto a cura di Emi Monteneri in “Le personagge sono voci interiori” a cura di Gisella Modica. Vita Activa, Trieste, 2016

(Letterate Magazine, 10 maggio 2023)

di Davide Re

Asse tra Lega e Partito democratico contro la procreazione assistita. Al Comune di Milano, le consigliere comunali Deborah Giovanati (del Carroccio) e la consigliera Roberta Osculati (eletta nelle fila dei dem) hanno presentato un documento congiunto per chiedere all’amministrazione guidata dal sindaco Beppe Sala di fare chiarezza sull’evento “Wish for a baby” (desiderare un bambino), il cui scopo è, scrivono gli organizzatori della manifestazione, «far incontrare gratuitamente i migliori esperti di fertilità di tutto il mondo», ma in pratica per offrire servizi e informazioni sulle varie tecniche di procreazione assistita.

L’evento è in programma nello stesso periodo (sabato 20 e domenica 21 maggio), negli stessi spazi, con le stesse finalità di quello programmato e poi sospeso un anno fa a Milano e per questo le consigliere hanno depositato un ordine del giorno «che invita l’amministrazione comunale a fare chiarezza sulla manifestazione e ad attivarsi con la questura e le forze dell’ordine per evitare che venga pubblicizzata la maternità surrogata, in palese violazione della legge italiana».

«Non possiamo accettare – hanno spiegato Giovanati e Osculati – che vengano surrettiziamente passati contenuti contrari alle norme in vigore nel nostro Paese, che con l’art. 12 della Legge 40/2004 vieta e sanziona qualsiasi forma anche solo di pubblicizzazione della maternità surrogata».

«Noi ci opponiamo totalmente ad una manifestazione che, utilizzando gli strumenti tipici del marketing e della pubblicità più accattivante, propone di fatto una idea di bambini trasformati in merce e del corpo delle donne in contenitore – ha detto la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella –. È una grave offesa alle donne. Perciò ho rivolto una interrogazione al ministro della Salute Schillaci per chiedere: iniziative per impedire lo svolgimento della fiera “Wish for a baby”; se l’evento violi la legge sulla fecondazione; se risulta che la fiera abbia usufruito di sovvenzioni dirette e indirette da parte di soggetti pubblici; se non ritenga che la fiera, pubblicizzando il mercato globalizzato di gameti e di embrioni non sponsorizzi di fatto la surrogazione di maternità». “Wish for a baby” è presentato nei siti, ha detto ancora Zanella, come «primo evento gratuito interamente dedicato alla fertilità e alla genitorialità. In realtà è una fiera della maternità in provetta e delle tecniche di procreazione assistita che si è già svolta in altre capitali europee».

Contraria alla manifestazione, definita senza troppi giri di parole: «La fiera della provetta», anche la rete di associazioni femministe e Lgbt, che tra le sue fila annovera realtà come Arcilesbisca e Resistenza Femminista e molte altre: «La pratica dell’utero in affitto consiste nel disporre di corpi di donne per avere bambine e bambini su ordinazione».

(Avvenire, 9 maggio 2023)

di Annalisa Ambrosio

Ci sono vite che vengono raccontate più spesso di altre e quella di Hannah Arendt è certamente tra queste. Forse il suo personaggio letterario è così interessante perché è polifonico e attraversa i generi in maniera libera e anticonvenzionale: europea naturalizzata americana, filosofa che finisce per passare alla storia come reporter, in pochi anni allieva prediletta di Martin Heidegger e pure di Karl Jaspers, è intellettuale e due volte moglie, ha svariate lingue all’attivo e amici famosi sparsi in tutto il mondo. Come materiale è piuttosto ghiotto per desiderare di scriverne, ma anche un ginepraio dal punto di vista storiografico, perché la sua esistenza interseca di continuo la Storia, e di lei si potrebbe dire senza troppa esitazione che – talvolta suo malgrado – si trovava là dove le cose accadevano e, quando non capitava, prendeva un aereo per andarci. Così, infine, se il romanzo di Hildegard E. Keller racconta di nuovo Hannah, il compito principale di ogni recensore è quello di chiedersi che cosa c’era da aggiungere ancora e qual è la qualità essenziale di questo racconto.

Prima di rispondere alla domanda, meglio spiegare brevemente com’è fatto il libro di 508 pagine, che è uscito da poco per Guanda. Intanto si parte dalla fine, perché il primo capitolo prende il titolo di L’ultima estate (trad. di Silvia Albesano), e si ambienta in effetti durante il viaggio per Tegna, meta svizzera della residenza estiva di Hannah Arendt, che poi è morta lo stesso anno a New York di un attacco cardiaco. Da qui, dall’ultimo anno di vita, si saltabecca nel passato e di nuovo nel futuro in un grande slalom che va da Manhattan a Colonia, da Berkeley a Gerusalemme e così via. Nonostante la mobilità sia spaziale sia temporale, il perno del romanzo resta l’estate svizzera, e questo non è un dettaglio da poco perché conferisce alla biografia una specie di stadio parallelo, di tempo non tempo, di calma, di lentezza particolare, come se paradossalmente il punto migliore dal quale osservare una vita come quella di Arendt non fosse il lavoro o l’opera, il segno che ha lasciato nel mondo, la vita activa, ma semmai il suo respiro intimo, il ritiro, la solitudine matura. In fin dei conti è in questo spazio non congestionato dal calendario o dalla corsa del mondo, contemplativo, che un intellettuale si mostra come tale di fronte a sé stesso, cioè sceglie liberamente di dedicare le sue ore a pensare, perché così si sente in vita, o sereno, al riparo dai colpi della fortuna. Oltre a non fare del romanzo un thriller, una simile impostazione scelta da Keller ha significato per lei affrontare una difficoltà tecnica spaventosa: non è semplice rappresentare l’affioramento del pensiero, spingersi a mostrare come ha pensato una persona realmente esistita, e farlo non tanto ripercorrendo il suo ragionamento, quanto invece simulando quel che capita quando flash, intuizioni, considerazioni nuove sorgono negli attimi di pausa, si affacciano da una balaustra apparentemente vuota.

Qui siamo di nuovo a Tegna, è il 1° agosto del 1975: «Alle sue spalle sentiva le auto che sfrecciavano sul ponte e una sorta di crepitio proveniente da Tegna, come fuochi d’artificio. Si riscosse, si sporse in avanti con cautela e aspirò a pieni polmoni la frescura che saliva verso di lei dall’orrido gorgogliante. I fiumi sono fondamentali, cari fiumi. È davvero un grande mistero come un piccolo torrente di montagna possa trasformarsi nel Colorado River. Senza fiumi la terra sarebbe perduta, ma l’orrido della Maggia è davvero unico. Nella sua ultima estate lì, anche Heinrich aveva sgranato gli occhi, quando si era trovato accanto a lei su quel ponte». Non è che un esempio di come Keller, che ora insegna storytelling all’Università di Zurigo, ha scelto di procedere e di gestire il palcoscenico.

Hannah guarda il panorama della valle e la sua meraviglia arriva dai sensi, pensare a tutti i fiumi del mondo è un bisogno che fa tutt’uno col respiro, ma tutti i fiumi del mondo con le loro ragioni si fondono fino a ritornare a coincidere con quell’unica visione dell’orrido davanti ai suoi occhi, perché qualcosa di più carsico affiora, ed è il ricordo di Heinrich. Oltre a essere ragionevolmente credibile e autentica, questa ricostruzione dell’andamento del pensiero ha il vantaggio, per l’autrice, di fare risvegliare visioni nelle visioni, ricordi nei ricordi. Al passato più lontano o più prezioso di Hannah, nel corso del libro, si accede la maggior parte delle volte così, con la tecnica dell’affioramento, casuale e non causale – dopotutto arriviamo a conoscerci abbastanza da comprendere che le figure della nostra mente ricorrono, si riverberano tra loro e non escono mai dal nulla. Anche se a prima vista una simile strategia di racconto potrebbe apparire lenta, una volta compreso il gioco, lo spazio contemplativo diventa confortevole per il lettore perché il più delle volte è caldo, sentimentale, è il luogo privilegiato degli amori presenti e passati di Hannah Arendt, ma anche dei suoi problemi più espressamente filosofici.

Questa descrizione dello stile e del taglio scelto da Keller per affrontare Arendt nel suo primo libro potrebbe indurre a pensare che il testo sia statico, seduto: non è così, non è un genere di romanzo in forma di terra desolata, senza altre persone eccetto la protagonista, è bello anzi notare come sia pieno di dialoghi con amici, mariti, ma anche con estranei o nuovi incontri che tra le pagine finiscono per brillare e diventare qualcosa. Tra questi svettano soprattutto le amicizie femminili, come quella con la poetessa Ingeborg Bachmann o con la giovane Annemarie, una ragazza che Hannah incontra per la prima volta alla redazione del giornale per cui lavora e di cui farà la fortuna, convincendo suo padre a lasciarle frequentare l’Università. Negli scampoli diffusi di abitudine e di mondanità si avverte il piglio pragmatico di Arendt, la sua capacità di tenere insieme le cose, i pensieri e le persone, di istituire cerchie di legami, nonché il suo stile di scrittura e di insegnamento.

Proprio all’insegnamento è dedicata una delle scene più vivide di tutto il libro.

Siamo a Berkeley, nei primi anni Cinquanta, e dopo la presentazione del corso in Political Science un ragazzo chiede alla professoressa Arendt di illustrare per cortesia le modalità d’esame, lei risponde: «Chi vuole un buon voto, nel mio corso, dovrà imparare a pensare, al di là dell’argomento, ma naturalmente possiamo pensare sempre e solo sulla base di contenuti concreti. Sarete voi a proporre gli esempi, non io». Di lì a poco si parlerà di totalitarismo, di comunismo, di lager, di democrazia, ovviamente di Europa e di America. Alla fine, Hannah dirà anche che cosa è strettamente necessario consegnare per superare l’esame, e diventerà un’insegnante piuttosto amata, per quanto divisiva. Tra le richieste più spiazzanti ai suoi studenti, poi, si registra quella di presentarsi in aula portando una poesia.

E proprio la poesia è un’altra grande protagonista di questo romanzo, che prende il titolo da alcuni versi di Hannah stessa: «Quel che siamo e sembriamo / oh, a chi importa. / Quel che facciamo e pensiamo / non toglie il sonno a nessuno». I suoi stessi versi le sovvengono mentre parla alla nuova amica Barbara del legame che aveva maturato con Walter Benjamin, negli anni prima che per lui fosse troppo tardi. È come un problema di matematica o di geometria di cui questi versi rappresentano solo la necessaria premessa senza poi fornire la conclusione e la soluzione, anche perché la poesia è appena iniziata e non finisce qui, come se l’invito di Hannah, nella strategia di Keller, fosse quello di sfidare i lettori ad andarla a cercare, a ritrovare la poesia, a leggerne il finale. È questa la fatica del biografo, prima, dopo e durante la ricerca: scontrarsi con una materia al tempo stesso incandescente e completamente inutile o indifferente, un sacro fuoco di paglia. Andare sempre più vicino al posto in cui brucia una vita, e trovarsi con un pugno di mosche, cioè a toccare con mano che alle fine tutte le vite si assomigliano e si esauriscono nel rapporto evanescente tra «quel che siamo e quel che sembriamo», appunto. Eppure, Keller ha scelto la seconda parte del verso per il titolo del suo libro, forse perché gli altri, per quanto di noi sappiano o abbiano studiato, non possono che limitarsi a dire quello che a loro è apparso.

Tra le pagine sono molto diffuse le citazioni di Arendt, delle sue poesie, degli articoli, dei saggi, delle lettere: sono preceduti e seguiti da un cambio di paragrafo come una piccola riverenza. Sono utili per dare ritmo e aria al testo, ma anche estremamente eloquenti rispetto alle scene raccontate. È evidente che sono stati disseminati con precisione laddove era importante dire qualcosa senza giri di parole, andando dritti alla fonte.

Un’ultima cosa da dire su questa biografia riguarda il suo rapporto con le urgenze del lettore, che hanno sempre un tratto morboso: sentire e vedere l’amore con Martin Heidegger, sentire e vedere il processo a Adolf Eichmann, magari sentire e vedere la paura di una giovane donna ebrea di fronte al Vecchio Continente in fiamme. Keller ha grande riserbo nei confronti degli aspetti più delicati o spettacolari della vita di Arendt, ce li fa arrivare illuminati da una luce circonfusa. Ci sono ma non sono il vettore principale, non sono il compimento di nessuna parabola. È un punto forte del libro che, una volta arrivati alla conclusione, un’illuminazione di altro tipo, più diretta, non ci sia mancata per niente. Abbiamo guadagnato anzi dei ritratti più delicati e altrettanto coinvolgenti, come nei capitoli iniziali dedicati al rapporto di Hannah con sua madre Martha. È un piacere sentirle parlare, vedere una figlia affezionata ma schiva e una mamma innamorata della sua figlia eccezionale. È un conforto, infine, accorgersi che anche per le più grandi personalità vale la regola che «Quel che facciamo o pensiamo», la gran parte delle volte, «non toglie il sonno a nessuno» eccetto che a nostra madre.

(Doppiozero, 9 maggio 2023)

di Naomi Klein

I CEO del settore tecnologico vogliono farci credere che l’IA generativa porterà benefici all’umanità. Si stanno prendendo in giro da soli.

Tra i molti dibattiti che ruotano intorno alla rapida diffusione della cosiddetta intelligenza artificiale, c’è un conflitto relativamente oscuro incentrato sulla parola “allucinazione”.

Questo è il termine scelto da architetti e fautori dell’intelligenza artificiale generativa, per descrivere le risposte del tutto inventate o sbagliate fornite dai chatbot. Come per esempio quando si chiede a un bot la definizione di qualcosa che non esiste e lui, in modo piuttosto convincente, ce ne dà una, completa di note a piè di pagina inventate. «Nessuno del campo ha ancora risolto i problemi di allucinazione», ha dichiarato recentemente a un intervistatore Sundar Pichai, CEO di Google e Alphabet.

È vero, ma perché chiamare gli errori “allucinazioni”? Perché non “spazzatura algoritmica”? O glitch (problema tecnico)? L’allucinazione si riferisce alla misteriosa capacità del cervello umano di percepire fenomeni che non sono presenti, almeno non in termini convenzionali e materialistici. Appropriandosi di una parola comunemente usata in psicologia, nella psichedelia e in varie forme di misticismo, i sostenitori dell’IA, pur riconoscendo la fallibilità delle loro macchine, stanno contemporaneamente alimentando la mitologia più cara al settore: quella secondo cui, costruendo questi grandi modelli linguistici e addestrandoli su tutto ciò che noi umani abbiamo scritto, detto e rappresentato visivamente, i fautori dell’IA stanno mettere al mondo un’intelligenza animata che è sul punto di innescare un salto evolutivo per la nostra specie. Altrimenti come farebbero bot come Bing e Bard a volteggiare nell’etere?

Certamente nel mondo dell’intelligenza artificiale sono in atto allucinazioni distorte, ma non sono i bot ad averle; sono i CEO delle imprese tecnologiche che li hanno scatenati, insieme a una falange di loro fan, a essere in preda ad allucinazioni selvagge, sia individualmente che collettivamente. Definisco l’allucinazione non in senso mistico o psichedelico, ovvero stati di alterazione della mente che possono effettivamente aiutare ad accedere a verità profonde e non percepite in precedenza. No. Queste persone sono semplicemente in trip: vedono, o almeno sostengono di vedere, prove che non ci sono affatto, persino evocando interi mondi che metteranno i loro prodotti al servizio del nostro miglioramento e della nostra istruzione universale.

L’intelligenza artificiale generativa porrà fine alla povertà, ci dicono. Curerà tutte le malattie. Risolverà il cambiamento climatico. Renderà i nostri lavori più significativi ed emozionanti. Scatenerà vite piene di contemplazione e svago, aiutandoci a recuperare l’umanità che abbiamo perso a causa della meccanizzazione del tardo capitalismo. Metterà fine alla solitudine. Renderà i nostri governi razionali e reattivi. Temo che queste siano le vere allucinazioni dell’IA e le abbiamo sentite in continuazione da quando Chat GPT è stato lanciato alla fine dell’anno scorso.

Esiste un mondo in cui l’IA generativa, come strumento potente di ricerca predittiva e come esecutore di compiti noiosi, potrebbe essere davvero utilizzata a beneficio dell’umanità, delle altre specie e della comunità. Ma perché ciò accada, queste tecnologie dovrebbero essere impiegate all’interno di un ordine economico e sociale molto diverso dal nostro, ovvero di un sistema che abbia come scopo la soddisfazione dei bisogni umani e la protezione di tutto l’ecosistema a sostegno della vita. E come sanno bene quelli di noi che al momento non stanno incappando in errori, il nostro sistema attuale non è affatto così. Piuttosto, è costruito per massimizzare il ricavo di ricchezza e profitto, sia dagli esseri umani che dal mondo naturale, una realtà che ci ha portato a quella che potremmo definire la fase tecno-necro del capitalismo. In questa realtà fatta di potere e ricchezza iper-concentrati, l’intelligenza artificiale, lungi dall’essere all’altezza di tutte quelle allucinazioni utopiche, è molto più probabile che diventi un temibile strumento di ulteriore espropriazione e razzia.

Approfondirò il perché di questa situazione. Ma prima è utile riflettere sul perché e a chi siano utili le allucinazioni utopiche sull’IA. Che operazione stanno facendo nella cultura queste storie benevole, nel momento in cui ci imbattiamo in questi nuovi e strani strumenti? Ecco un’ipotesi: si tratta di storie di copertura potenti e allettanti, per quello che potrebbe rivelarsi il furto più grande e ambizioso della storia umana. Perché stiamo assistendo all’appropriazione unilaterale della totalità della conoscenza umana che esiste in forma digitale, raggiungibile da chiunque, da parte delle aziende più ricche della storia (Microsoft, Apple, Google, Meta, Amazon…) per blindarla all’interno di prodotti proprietari, molti dei quali prenderanno di mira direttamente gli esseri umani, che con il lavoro di una vita hanno istruito le macchine senza dare il loro permesso né consenso.

Questo non dovrebbe essere legale. Nel caso di materiale protetto da copyrigh (compreso questo giornale) che, come sappiamo, ha addestrato i modelli, sono state intentate diverse cause per sostenere che si tratta di una pratica chiaramente illegale. Perché, ad esempio, una società a scopo di lucro dovrebbe essere autorizzata a inserire i dipinti, i disegni e le fotografie di artisti viventi in un programma come Stable Diffusion o Dall-E 2, che può generare copie delle opere di quegli stessi artisti, con profitti vanno a tutti tranne che agli autori?

La pittrice e illustratrice Molly Crabapple sta contribuendo a guidare un movimento di artisti che sfidano questo furto. «Le IA generatrive nel campo dell’arte sono addestrate su enormi insiemi di dati, contenenti milioni e milioni di immagini protette da copyright, raccolte senza che i loro creatori ne siano a conoscenza, tanto meno con un compenso o un consenso. Si tratta di fatto del più grande furto d’arte della storia. Perpetrato da aziende dall’apparenza rispettabile, sostenute dal capitale di rischio della Silicon Valley. È una rapina alla luce del sole.», si legge in una nuova lettera aperta di cui lei è una delle autrici.

Il trucco, naturalmente, è che la Silicon Valley è solita chiamare il furto “disruption” [crollo del sistema], e troppo spesso la fa franca. Conosciamo questa mossa: avanzare in un territorio non ancora regolamentato; sostenere che le vecchie regole non si applicano alla nuova tecnologia; urlare che la regolamentazione aiuterà solo la Cina – il tutto mentre hai il tuo solido tornaconto. Quando tutti noi saremo oltre la novità di questi nuovi giocattoli e inizieremo a fare un bilancio dei danni sociali, politici ed economici, la tecnologia sarà già così onnipresente che i tribunali e i politici non potranno che tirarsi indietro. Lo abbiamo visto con la digitalizzazione di libri e opere d’arte di Google. Con la colonizzazione dello spazio di Musk. Con l’assalto di Uber all’attività dei taxi. Con l’attacco di Airbnb al mercato degli affitti. Con la promiscuità di Facebook con i nostri dati. Non chiedete il permesso, dicono i distruttori, chiedete scusa (e oliate le domande con generosi contributi agli ingranaggi delle campagne elettorali).

In The Age of Surveillance Capitalism (“Il capitalismo della sorveglianza”), Shoshana Zuboff descrive minuziosamente il modo in cui Google ha aggirato le norme sulla privacy per fare le mappe di Street View, inviando le sue auto dotate di telecamere a fotografare le vie e gli esterni delle nostre case. Quando sono iniziate le cause in difesa dei diritti alla privacy, Street View era già così onnipresente sui nostri dispositivi (e così bella, e così comoda…) che pochi tribunali sono stati disposti a intervenire, tranne in Germania.

Ora la stessa cosa che è accaduta all’esterno delle nostre case sta accadendo alle nostre parole, alle nostre immagini, alle nostre canzoni, alle nostre intere vite digitali. Oggi tutti vengono sequestrati e utilizzati per addestrare le macchine a simulare il pensiero e la creatività. Queste aziende sanno di essere impegnate in un furto, o perlomeno sanno che è possibile dimostrarlo. Sperano solo che il vecchio copione funzioni ancora una volta, cioè che la portata del furto sia già così grande e che si stia svolgendo con tale rapidità da indurre tribunali e politici ad alzare le mani di fronte alla presunta inevitabilità di tutto questo.

È anche per questo che le allucinazioni su tutte le cose meravigliose che farà l’IA per l’umanità sono così importanti. Perché le loro nobili affermazioni travestono da dono questo furto di massa, e intanto aiutano a razionalizzare gli innegabili pericoli dell’IA.

Ormai la maggior parte di noi ha sentito parlare del sondaggio che ha chiesto a ricercatori e sviluppatori di IA di stimare la probabilità che i sistemi avanzati di IA causino «l’estinzione umana o una grave e permanente riduzione della specie umana». In modo agghiacciante, la risposta media è stata che c’era una probabilità del 10%.

Come si fa a razionalizzare il fatto che si vada a lavorare per realizzare strumenti che comportano tali rischi per l’esistenza? Spesso, la ragione addotta è che questi sistemi presentano anche enormi vantaggi potenziali, solo che questi vantaggi sono, per la maggior parte, allucinazioni. Analizziamo alcuni di dei vantaggi più bizzarri.

Allucinazione n. 1: l’IA risolverà la crisi climatica

Quasi sempre in cima agli elenchi dei vantaggi dell’IA c’è l’affermazione che risolverà in qualche modo la crisi climatica. Lo abbiamo sentito dire da tutti, dal World Economic Forum al Council on Foreign Relations, fino al Boston Consulting Group, che spiega che l’IA «può essere utilizzata per supportare tutte le parti interessate ad adottare un approccio più informato e guidato dai dati per combattere le emissioni di carbonio e costruire una società più verde. Può anche essere impiegata per riequilibrare gli sforzi globali per il clima verso le regioni più a rischio». L’ex CEO di Google, Eric Schmidt, ha riassunto il caso quando ha dichiarato all’Atlantic che vale la pena di correre i rischi dell’IA, perché «se si pensa ai problemi più grandi del mondo, sono tutti molto difficili: il cambiamento climatico, le organizzazioni umane e così via. Quindi, voglio che le persone siano sempre più intelligenti».

Secondo questa logica, l’incapacità di “risolvere” grandi problemi come il cambiamento climatico è dovuta a un deficit di intelligenza. Non importa che persone intelligenti, con tanto di dottorati e premi Nobel, abbiano detto ai nostri governi per decenni che cosa si deve fare per uscire da questo pasticcio: ridurre le emissioni, non estrarre combustibili fossili, affrontare il sovraconsumo dei ricchi e il sottoconsumo dei poveri perché nessuna fonte di energia è esente da costi ecologici.

Questo consiglio molto intelligente è stato ignorato non per un un problema di comprensione, o perché in qualche modo abbiamo bisogno di macchine che pensino per noi. È perché fare ciò che la crisi climatica ci richiede significherebbe bloccare trilioni di dollari di risorse di combustibili fossili e sfidare il modello di crescita basato sul consumo, che è alla base delle nostre economie interconnesse. La crisi climatica non è, infatti, un mistero o un enigma che non abbiamo ancora risolto a causa di dati non sufficientemente robusti. Sappiamo cosa sarebbe necessario, ma non è una soluzione rapida: è un cambio di paradigma. Aspettare che le macchine sfornino una risposta più appetibile e/o redditizia non è una cura per questa crisi, ma un ulteriore sintomo.

Elimina le allucinazioni, e ti sembrerà più probabile che l’IA è introdotta sul mercato in modi che aggravano attivamente la crisi climatica. In primo luogo, i server giganti che rendono possibile la produzione istantanea di saggi e opere d’arte da parte dei chatbot sono una fonte enorme e crescente di emissioni di carbonio. In secondo luogo, dal momento che aziende come Coca-Cola iniziano a fare ingenti investimenti per utilizzare l’intelligenza artificiale generativa per vendere più prodotti, sta diventando fin troppo chiaro che questa nuova tecnologia sarà utilizzata nello stesso modo in cui è stata utilizzata l’ultima generazione di strumenti digitali: ciò che inizia con promesse altisonanti circa la diffusione della libertà e della democrazia finisce per spedirci pubblicità mirate, per indurci a comprare sempre più cose inutili, che producono emissioni di carbonio.

C’è poi un terzo fattore, un po’ più difficile da individuare. Più i nostri canali mediatici vengono inondati da deep-fake (notizie profondamente false) e cloni di vario genere, più abbiamo la sensazione di sprofondare nelle sabbie mobili dell’informazione. Geoffrey Hinton, spesso definito “il padrino dell’IA” perché la rete neurale che ha sviluppato più di dieci anni fa forma gli elementi costitutivi degli attuali modelli linguistici di grandi dimensioni, lo sa bene. Ha appena lasciato un ruolo dirigenziale in Google per poter parlare liberamente dei rischi della tecnologia che ha contribuito a creare, tra cui, come ha dichiarato al New York Times, il rischio che le persone «non siano più in grado di sapere cosa è vero».

Questo è molto importante in relazione all’affermazione secondo cui l’IA aiuterà a combattere la crisi climatica. Perché quando diffidiamo di tutto ciò che leggiamo e vediamo i nostri media come sempre più inquietanti, ci ritroviamo ancora meno attrezzati per risolvere i pressanti problemi collettivi. La crisi di fiducia è precedente a ChatGPT, ovviamente, ma è indubbio che la proliferazione di deep-fake sarà accompagnata da un aumento esponenziale delle culture cospirative già ora fiorenti. Che differenza farà, quindi, se l’intelligenza artificiale si inventerà delle scoperte tecnologiche e scientifiche? Se il tessuto della realtà che condividiamo si sta disfacendo nelle nostre mani, ci troveremo incapaci di rispondere con coerenza.

Allucinazione n. 2: l’IA ci governerà con saggezza

Questa allucinazione evoca un futuro prossimo in cui i politici e i burocrati, attingendo alla vasta intelligenza aggregata dei sistemi di IA, saranno in grado di «vedere i modelli di bisogno e sviluppare programmi basati sull’evidenza» che produrranno maggiori benefici per i loro elettori. Questa affermazione proviene da un documento pubblicato dalla fondazione del Boston Consulting Group, ma trova eco in molti think-tank e società di consulenza manageriale. Ed è significativo che proprio queste società – quelle assunte da governi e aziende per individuare i risparmi sui costi, spesso licenziando un gran numero di lavoratori – siano state le più veloci a salire sul carro dell’IA. PwC (ex PricewaterhouseCoopers) ha appena annunciato un investimento di un miliardo di dollari, mentre Bain & Company e Deloitte sarebbero entusiaste di utilizzare questi strumenti per rendere i loro clienti più “efficienti”.

Come per le affermazioni sul clima, è necessario porsi un interrogativo: il motivo per cui i politici impongono politiche crudeli e inefficaci è che soffrono per mancanza di evidenze? Sarebbe un’incapacità di “vedere gli schemi”, come suggerisce il documento del BCG? Davvero non comprendono i costi umani quando tolgono risorse all’assistenza sanitaria pubblica in mezzo alle pandemie, o quando non investono in edilizia pubblica viste le tende che riempiono i nostri parchi urbani, o quando approvano nuove infrastrutture per i combustibili fossili mentre le temperature salgono? Hanno bisogno che l’intelligenza artificiale li renda “più intelligenti”, per usare il termine di Schmidt, o sono abbastanza intelligenti da sapere chi finanzierà la loro prossima campagna elettorale e che, se si allontanano dalle sue aspettative, finanzierà i loro rivali?

Sarebbe molto bello se l’intelligenza artificiale fosse davvero in grado di recidere il legame tra il denaro delle aziende e la politica sconsiderata, ma questo legame ha completamente a che fare con il motivo per cui aziende come Google e Microsoft sono state autorizzate a rilasciare i loro chatbot al pubblico, nonostante la valanga di avvertimenti e i rischi noti. Schmidt e altri hanno condotto per anni una campagna di lobbying per dire a entrambi i partiti di Washington che se non fossero stati liberi di andare avanti con l’IA generativa, senza essere intralciati da una seria regolamentazione, le potenze occidentali non sarebbero state al passo con la Cina. L’anno scorso, le principali aziende tecnologiche hanno speso la cifra record di 70 milioni di dollari per fare pressione su Washington – più del settore petrolifero e del gas – e questa somma, osserva Bloomberg News, si aggiunge ai milioni spesi «per la loro vasta gamma di gruppi commerciali, organizzazioni non profit e think-tank».

Eppure, nonostante la conoscenza di come il denaro plasmi la politica nelle nostre capitali nazionali, sembra tutto dimenticato quando si ascolta Sam Altman, l’amministratore delegato di OpenAI (produttrice di ChatGPT), parlare degli scenari migliori per i suoi prodotti. Sembra che lui abbia l’allucinazione di un mondo completamente diverso dal nostro, un mondo in cui i politici e l’industria prendono le decisioni migliori basate sui dati e non metterebbero mai a repentaglio vite umane per profitto e vantaggio geopolitico. Il che ci porta a un’altra allucinazione.

Allucinazione n. 3: fidarsi che i giganti tecnologici non distruggano il mondo

Alla domanda se è preoccupato per la frenetica corsa all’oro che ChatGPT ha già scatenato, Altman ha risposto che lo è, ma ha aggiunto fiduciosamente: «Speriamo che tutto si risolva». Dei suoi colleghi amministratori delegati del settore tecnologico – quelli che competono per far emergere i loro chatbot rivali – ha detto: «Penso che gli angeli migliori vinceranno».

Angeli migliori? A Google? Sono abbastanza certa che l’azienda abbia licenziato la maggior parte di loro perché pubblicavano articoli critici sull’IA o denunciavano il razzismo e le molestie sessuali sul posto di lavoro. Altri “angeli migliori” si sono dimessi allarmati, da ultimo Hinton. Questo perché, contrariamente alle allucinazioni delle persone che traggono maggior profitto dall’IA, Google non prende decisioni in base a ciò che è meglio per il mondo, ma in base a ciò che è meglio per gli azionisti di Alphabet, che non vogliono perdersi l’ultima bolla, non quando Microsoft, Meta e Apple sono già tutti dentro.

Allucinazione n. 4: l’intelligenza artificiale ci libererà dal lavoro

Se le benevole allucinazioni della Silicon Valley sembrano plausibili a molti, il motivo è semplice. L’IA generativa si trova attualmente in quella che potremmo definire la fase del finto socialismo. Questo fa parte di una procedura ormai familiare alla Silicon Valley. Per prima cosa, si crea un prodotto attraente (un motore di ricerca, uno strumento di mappatura, un social network, una piattaforma video, un servizio di ride sharing…); lo si mette a disposizione gratuitamente o quasi per alcuni anni, senza un modello di business percorribile («Giocate con i bot», ci dicono, «vedrete che cose divertenti potrete creare!»); si fanno un sacco di dichiarazioni altisonanti sul fatto che lo si sta facendo solo per creare una “piazza cittadina” o un “bene comune dell’informazione” o “per connettere le persone”, il tutto diffondendo la libertà e la democrazia (e non “per cattiveria”). Poi si sta a guardare come la gente si appassiona a questi strumenti gratuiti e i come i propri concorrenti dichiarano bancarotta. Una volta che il campo è libero, si introducono gli annunci mirati, la sorveglianza costante, i contratti con la polizia e i militari, la vendita di dati black-box e tariffe di abbonamento sempre più alte.

Molte vite e settori sono stati decimati da precedenti versioni di questo schema, dai tassisti ai mercati degli affitti ai giornali locali. Con la rivoluzione dell’IA, questo tipo di perdite potrebbe sembrare un errore di arrotondamento: insegnanti, programmatori, artisti visivi, giornalisti, traduttori, musicisti, operatori sanitari e molti altri si troveranno di fronte alla prospettiva di veder sostituito il proprio reddito da un codice difettoso.

Non preoccupatevi, gli appassionati di IA hanno le allucinazioni: sarà meraviglioso. A chi piace lavorare? L’IA generativa non sarà la fine del lavoro, ci dicono, ma solo del “lavoro noioso”, con i chatbot che si occuperanno di tutti i compiti ripetitivi che distruggono l’anima e gli umani che si limiteranno a supervisionarli. Altman, da parte sua, vede un futuro in cui il lavoro «può essere un concetto più ampio, non qualcosa che si deve fare per poter mangiare, ma qualcosa che si fa come espressione creativa e un modo per trovare appagamento e felicità».

Si tratta di una visione entusiasmante di una vita più bella e piacevole, condivisa da molti esponenti della sinistra (tra cui il genero di Karl Marx, Paul Lafargue, che aveva scritto un manifesto intitolato Il diritto all’ozio). Ma noi di sinistra sappiamo anche che se guadagnare denaro non deve più essere l’imperativo della vita, allora ci devono essere altri modi per soddisfare i nostri bisogni naturali di riparo e sostentamento. Un mondo senza lavori di merda significa che l’affitto deve essere gratuito, che l’assistenza sanitaria deve essere gratuita e che ogni persona deve avere diritti economici inalienabili. E allora improvvisamente non si parla più di IA, ma di socialismo.

Perché non viviamo nel mondo razionale e umanista ispirato allo Star Trek dell’allucinazione di Altman. Viviamo sotto il capitalismo e, in questo sistema, l’effetto dell’inondazione del mercato con tecnologie che possono plausibilmente svolgere i compiti di innumerevoli lavoratori non significa che queste persone siano improvvisamente libere di diventare filosofi e artisti. Significa che queste persone si ritroveranno a guardare l’abisso – e gli artisti veri e propri saranno tra i primi a cadere.

Questo è il messaggio della lettera aperta di Crabapple, che invita «gli artisti, gli editori, i giornalisti, i direttori e i leader dei sindacati del giornalismo a prendere un impegno per i valori umani contro l’uso di immagini generative-AI» e a «impegnarsi a sostenere l’arte editoriale fatta dalle persone, non dalle server farm». La lettera, ora firmata da centinaia di artisti, giornalisti e altri, afferma che tutti gli artisti, tranne quelli più elitari, trovano il loro lavoro «a rischio di estinzione». E secondo Hinton, il “padrino dell’IA”, non c’è motivo di credere che la minaccia non si diffonderà. I chatbot «tolgono il lavoro di fatica», ma «potrebbero togliere molto di più».

Crabapple e gli altri firmatari scrivono: «L’arte generativa dell’IA è vampirica, si nutre delle generazioni passate di opere d’arte mentre succhia la linfa vitale dagli artisti viventi». Ma ci sono modi per resistere: possiamo rifiutarci di usare questi prodotti e organizzarci per chiedere che anche i nostri datori di lavoro e i governi li rifiutino. Una lettera di importanti studiosi di etica dell’IA, tra cui Timnit Gebru, licenziata da Google nel 2020 per aver contestato la discriminazione sul posto di lavoro, illustra alcuni strumenti normativi che i governi possono introdurre immediatamente, tra cui la piena trasparenza su quali set di dati vengono utilizzati per addestrare i modelli. I firmatari scrivono: «Non solo dovrebbe essere sempre chiaro quando ci troviamo di fronte a media non-umani, ma le organizzazioni che costruiscono questi sistemi dovrebbero anche essere tenute a documentare e divulgare i dati di addestramento e le architetture dei modelli […] Dovremmo costruire macchine che lavorano per noi, invece di “adattare” la società per renderla leggibile e scrivibile dalle macchine».

Sebbene le aziende tecnologiche vorrebbero farci credere che sia già troppo tardi per ritirare questo prodotto di imitazione di massa che sostituisce l’uomo, ci sono precedenti legali e normativi molto rilevanti che possono essere applicati. Ad esempio, la Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti ha costretto Cambridge Analytica ed Everalbum, proprietaria di un’applicazione fotografica, a distruggere interi algoritmi che risultavano essere stati addestrati sulla base di dati e foto di provenienza illecita. Nei suoi primi giorni di vita, l’amministrazione Biden ha fatto molte affermazioni audaci sulla regolamentazione delle grandi tecnologie, compreso un giro di vite sul furto di dati personali per costruire algoritmi proprietari. Con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali, sarebbe il momento giusto per mantenere queste promesse e scongiurare la prossima serie di licenziamenti di massa prima che si verifichino.

Un mondo di deep fake, loop di mimetismo e peggioramento della disuguaglianza non è inevitabile. È un insieme di scelte politiche. Possiamo regolamentare l’attuale forma di chatbot vampirici e iniziare a costruire un mondo in cui le promesse più eccitanti dell’IA siano qualcosa di più che allucinazioni della Silicon Valley.

Perché abbiamo addestrato le macchine. Tutti noi. Ma non abbiamo mai dato il nostro consenso. Si sono nutrite dell’ingegno, dell’ispirazione e delle rivelazioni collettive dell’umanità (e insieme dei nostri tratti più venali). Questi modelli sono macchine chiuse e predatorie, che divorano e privatizzano le nostre vite individuali e le nostre eredità intellettuali e artistiche collettive. E il loro obiettivo non è mai stato quello di risolvere il cambiamento climatico o di rendere i nostri governi più responsabili o le nostre vite quotidiane più serene. È sempre stato quello di trarre profitto dall’immiserimento di massa che, nel capitalismo, è la conseguenza logica e lampante della sostituzione delle funzioni umane con i bot.

Tutto eccessivamente drammatico? Una resistenza soffocante e di testa rispetto a un’innovazione stimolante? Perché aspettarsi il peggio? Altman ci rassicura: «Nessuno vuole distruggere il mondo». Forse no. Ma come ci dimostrano ogni giorno la crisi climatica e il rischio di estinzione, in continuo peggioramento, un sacco di persone e istituzioni potenti sembrano ben consapevoli che stanno contribuendo a distruggere la stabilità dei sistemi di supporto vitale del mondo, pur di continuare a fare profitti record che credono proteggeranno loro e le loro famiglie dagli effetti peggiori. Altman, come molte creature della Silicon Valley, è lui stesso un prepper. Già nel 2016 si vantava: «Ho armi, oro, ioduro di potassio, antibiotici, batterie, acqua, maschere antigas dell’esercito israeliano e un grande pezzo di terra nel Big Sur dove posso volare».

Sono dell’idea che questa dichiarazione ci dica molto di più su ciò che Altman pensa realmente del futuro che sta contribuendo a scatenare rispetto a tutte le visioni fiorite che sceglie di condividere nelle interviste alla stampa.

Naomi Klein è editorialista e scrittrice del Guardian USA. È autrice dei bestseller No Logo e Shock economy. L’ascesa del capitalismo dei disastri, nonché docente di giustizia climatica e co-direttrice del Centro per la giustizia climatica presso la University of British Columbia.

(theguardian.com, 8 maggio 2023 – articolo originale)

Staffetta dell’umanità

Appello a uomini e donne, alla società civile e ai leader politici contrari all’invio di armi in Ucraina, per dar vita domenica 7 maggio 2023 a una Staffetta dell’umanità che parte da Aosta, Bolzano e Trieste in un percorso che attraversa tutte le regioni d’Italia arrivando a Lampedusa. Una persona per chilometro, con una torcia in mano, camminerà per un chilometro all’unisono con le altre, unendo il paese in un desiderio di pace e di speranza contro la folle corsa alle armi dei governi. Contro la subalternità agli Stati Uniti e per difendere gli interessi degli italiani e dell’Europa. Questo il link dell’appello https://michelesantoro.it/2023/04/appello-ai-cittadini-alla-societa-civile-e-ai-leader-politici/

Alla staffetta hanno partecipato anche Odifreddi, Revelli e il “vescovo comunista” Bettazzi.

.

di Melania Mazzucco

Nel gennaio del 1971, sulla rivista Art News, la storica dell’arte Linda Nochlin pubblicò un saggio dal titolo polemico: Perché non ci sono state grandi artiste? Benché l’autrice fosse una femminista, la domanda non era retorica, e nemmeno ironica, a sbeffeggiare la misoginia dominante nel pensiero occidentale. In effetti, fino al XX secolo, non si incontrano pittrici del valore di Giotto, Raffaello, Dürer, Caravaggio, Vermeer o van Gogh. Nochlin dimostrava che la risposta non stava in qualche carenza biologica, intellettuale o di talento. Bensì nelle condizioni materiali in cui le donne vissero e operarono. Il pamphlet, cui fece seguito nel 1976 la mostra Women Artists 1550 – 1950, curata dall’autrice con Ann Sutherland, ha dato l’abbrivio al dibattito sulla disparità di genere in arte e alla rivisitazione dell’arte creata dalle donne: ha stimolato le ricerche che hanno permesso via via la riscoperta di innumerevoli artiste cadute nell’oblio. Le «ignorate, scomparse, rintanate, morte o disperse […], ormai ignare di se stesse», come ha scritto Giorgio Manganelli, in occasione della mostra curata da Lea Vergine nel 1980, L’altra metà dell’avanguardia, che disseppelliva dall’anonimato le protagoniste dei movimenti artistici del XX secolo – da Bice Lazzari a Popova, Marevna, Udal’kova e Carol Rama – anche loro, come le antenate dei secoli precedenti trascurate o relegate a ruoli ancillari.

Tuttavia la questione era nota da più di quattrocento anni. Nel 1568, compilando per la seconda edizione delle Vite quella di suor Plautilla Nelli, monaca domenicana a Firenze e pittrice sua contemporanea, Giorgio Vasari aveva già posto con estrema lucidità la questione. Ammirava le opere della concittadina, ma – da collega e intenditore – non poteva non sottolinearne i limiti. Plautilla «avrebbe fatto cose meravigliose» – scrive – «SE come fanno gli uomini, avesse avuto commodo di studiare et attendere al disegno e ritrarre cose vive e naturali». Sapeva dunque il Vasari che Nelli NON poteva studiare, né conoscere il mondo e la natura, che NON poteva aggiornarsi né muoversi fuori dalle mura del convento in cui era rinchiusa, che NON poteva ideare pittura dalla vita e dal vero, ma doveva utilizzare materiali di repertorio altrui. Quel SE è il presupposto che ha influenzato la visione – e la valutazione – delle opere delle artiste fino a poco tempo fa.

Esiste un affascinante filone della storiografia, detta controfattuale, o storia alternativa. Per illuminare la casualità degli eventi, e destrutturarne i nessi, essa individua, nella storia, dei turning point, o dei punti di divergenza, e pone una domanda molto semplice: WHAT IF? Cosa sarebbe accaduto se suor Plautilla Nelli – o dopo di lei Elisabetta Sirani, Antonella De Rosa, Plautilla Bricci, Giulia Lama, solo per citare alcune italiane – avessero potuto studiare nella bottega di un grande maestro e non del loro (talvolta modesto) padre, se avessero potuto viaggiare per istruzione come qualunque altro pittore, soggiornare in qualche corte, competere sul mercato, ideare vaste composizioni e non quadretti di devozione privata? Se le loro opere fossero state pubbliche, visibili a coloro che poi scrivono le storie della pittura per tramandarle, se le loro invenzioni fossero state imitate, riprese, replicate? Se oggi i loro quadri fossero esposti nei maggiori musei del mondo, visitati da milioni di spettatori, riprodotti su cartoline, manifesti, pubblicità fino a diventare parte del nostro patrimonio collettivo? Ma non è stato così. Provate a chiudere gli occhi e a ricordare a mente l’opera di una pittrice. È improbabile che la memoria ve la proponga come i Girasoli, la Ragazza con l’orecchino di perla, una Madonna con bambino di Bellini, un nudo di Modigliani… La storia alternativa cambia il passato e lo fa deragliare su un binario diverso solo per ipotesi: non agisce sul presente. Non è quella la strada.

Per poter creare un nuovo canone della storia dell’arte, la cui necessità è denunciata dalla simultanea apparizione di volumi pubblicati in vari paesi dell’occidente, eterogenei per forma e struttura ma sintonici nel fine (fra essi includo anche il mio recente Self portrait. Il museo del mondo delle donne), oggi non possiamo limitarci a riscoprire qualche dimenticata, ridotta a nome di un elenco o a nota a piè di pagina, e a dedicarle una personale. Come pure sempre più spesso accade (solo all’inizio di questo 2023 si contano fra l’altro le mostre di Alice Neel, Faith Ringgold, Berthe Morisot, le espressioniste astratte). Non è più questione di risarcimento, come forse è stato sul finire del Novecento, ma di prospettiva. Dobbiamo trasformare quel SE ipotetico di Vasari in NONOSTANTE. Dobbiamo includere l’avversativa nel nostro sguardo. Soltanto così le esitazioni, i limiti anatomici e culturali, le imitazioni delle opere delle pittrici diventeranno una nuova e altra bellezza.

Allora avremo davvero la possibilità di considerare tutte le artiste per ciò che effettivamente furono – non solo figlie o sorelle d’arte, epigone obbligate di maniere e iconografie altrui; non solo ispiratrici, muse e amanti di geni e maestri acclamati, ma compagne di strada e talvolta -penso alle astrattiste come Rozanova, alle surrealiste, a Meret Oppenheim – perfino precorritrici. Allora forse supereremo il rischio romantico che tuttora ci limita: di far prevalere la biografia tragica, infelice o ribelle dell’artista sulla sua opera. Di innamorarci della vittima della storia e non del lavoro della sua mente e del suo pennello. Quanto il culto di Artemisia o Frida Kahlo devono al processo per stupro o all’incidente in tram e agli amori selvaggi e quanto al modo in cui la prima interpretò le eroine forti e la seconda la sua doppia cultura india e bianca?

Giorgio Vasari però ci dice soprattutto un’altra cosa. Che un uomo del Cinqucento era perfettamente consapevole del vero punto della questione: le donne avrebbero potuto creare come gli uomini, se ne avessero avuto le possibilità. Ciò su cui dobbiamo interrogarci è dunque il fatto che queste possibilità continuarono a essere loro negate, ben oltre il XVI secolo. Impedito l’accesso alle botteghe, e poi alle accademie e alle scuole; ostacolata la formazione; offuscata l’opera dal pregiudizio, e poi dal paternalismo. Questa resistenza è stata secolare, e in alcune parti del mondo è ancora fortissima. Essa testimonia la paura degli uomini detentori del potere, del sapere e del controllo sociale di perdere l’uno e gli altri. Non è questione di estetica, ma di politica. Scrivere il nuovo canone è inverare finalmente il cambiamento.

(Robinson – La Stampa, 6 maggio 2023)

A cura della redazione Cronaca