di Aldo Cazzullo

Nel 1965, Franca Viola, che non aveva ancora compiuto diciotto anni, fu violentata dal nipote di un boss mafioso. Secondo le consuetudini del tempo, avrebbe dovuto sposarlo: il matrimonio riparatore. Lei rifiutò, e i genitori si schierarono dalla sua parte. Il padre chiese l’aiuto della polizia. L’aggressore non vide estinto il reato, come sarebbe accaduto se Franca si fosse piegata al matrimonio; finì in carcere. «L’onore lo perde chi fa certe cose, non chi le subisce» disse la ragazza. Fu aperta una via che tante altre giovani donne, non soltanto del Sud, hanno seguito. Quando Franca si sposò con un uomo che amava e la amava, il presidente della Repubblica Giuseppe Saragat inviò un dono di nozze, papa Paolo VI ricevette la coppia. Fu uno spartiacque nella storia d’Italia.

È possibile che l’assassinio di Giulia Cecchettin e il discorso di suo padre ieri siano un altro di quei tornanti nella vicenda nazionale.

Il padre non ha puntato il dito contro nessuno. Non ha neppure escluso che in futuro maturino le condizioni per il perdono. Ma le sue parole più importanti non sono quelle rivolte all’assassino di sua figlia; sono quelle che risuonano per tutti gli uomini. Che non sono ovviamente colpevoli in modo indiscriminato, ma che portano una responsabilità. Tocca agli uomini educare i figli a rifiutare la violenza e a denunciarla. Tocca agli uomini parlare agli altri uomini. Non minimizzare le piccole violenze, perché talora è da lì che nascono le grandi. Rispettare sempre e comunque le donne, molte delle quali portano come un peso nascosto il ricordo di tante piccole prevaricazioni. Non avere paura della libertà della donna, non considerarsi mai proprietari del suo corpo e della sua anima. Non girare la testa di fronte alle violenze e alle ingiustizie.

Infine, l’invito forse più importante: accettare le sconfitte. I dinieghi e gli abbandoni, i no e i basta. L’ultima parola spetta alle donne. Giulia Cecchettin non ha potuto dire la sua. L’ha detta il padre per lei. A noi tocca ascoltarla, metterla in pratica, e ripeterla a chi verrà dopo.

(Corriere della Sera, 6 dicembre 2023)

di Jennifer Guerra

Sono tanti anni che si parla di come contrastare la violenza sulle donne e di genere ma, per la prima volta, il femminicidio di Giulia Cecchettin ha consentito di porsi una domanda diversa dalle solite. Non più rivolta alle istituzioni affinché aumentino le pene o alle donne affinché stiano più attente, ma all’intera società. Cosa possiamo fare e in cosa abbiamo sbagliato noi, come collettività, e nello specifico gli uomini di questa collettività? A porla è stata prima una giovane donna, Elena Cecchettin, da subito derisa e attaccata con accuse senza senso, e poi suo padre, Gino Cecchettin. Non è per niente scontato che un uomo, a maggior ragione in quello che possiamo presumere sia uno dei momenti più dolorosi della sua vita, si faccia carico di questo peso. Perché è un peso dire agli uomini che hanno un problema, e che questo problema non si può risolvere solo con l’educazione, la prevenzione o la minaccia della punizione. Queste sono le soluzioni di cui si possono e di cui si dovrebbero fare carico le autorità, ma c’è dell’altro, qualcosa che riguarda la vita intima delle persone e il modo in cui si relazionano con gli altri. Gino Cecchettin, nella sua orazione funebre per la figlia, è entrato in questo ambito privato e, come nella migliore tradizione femminista, l’ha portato sul piano politico, parlando di un’assunzione di responsabilità. Un genitore che ha appena perso la figlia per un omicidio non solo non ha citato nel suo discorso al funerale della figlia Giulia vendetta, pena o perdono, ma addirittura riconosce che la responsabilità è collettiva, includendo anche sé stesso nel discorso. Molti commentatori in questi giorni hanno attribuito la violenza di genere a una presunta crisi della paternità, sostenendo che la mancanza della sua autorevolezza possa causare comportamenti violenti nei figli maschi. Ma di fronte a un padre come Gino Cecchettin è difficile riuscire a sostenere ancora questa tesi: il problema piuttosto sta nella mancanza di modelli di mascolinità alternativa a quella egemonica, che non incarni solo un ruolo predeterminato ma anche e soprattutto la volontà di cambiare. Nell’omonimo libro, la femminista bell hooks scrive che «il primo atto di violenza che il patriarcato chiede agli uomini di commettere non è la violenza contro le donne, ma piuttosto l’automutilazione psicologica, la loro repressione emotiva». Non è il padre permissivo e debole a causare la violenza, ma è l’uomo – che sia padre o meno non importa – che non prende atto dei propri sentimenti.

Questa presa di consapevolezza non si limita al perimetro del sé, ma diventa contagiosa nel momento in cui è condivisa: i sentimenti non si possono cambiare o cancellare con la sola forza di volontà, ma è sempre possibile agire sulle conseguenze che questi sentimenti hanno sugli altri. Riconoscendo sé stessi e poi i propri simili come portatori di sentimenti, «guardando negli occhi degli altri» per citare il discorso di Cecchettin, si può costruire un’alternativa. Al funerale di sua figlia, ma anche in tutti i giorni precedenti fatti di dichiarazioni precise e chiare, Gino Cecchettin ha mostrato che è possibile essere uomini vulnerabili, affranti, arrabbiati, ma allo stesso tempo anche lucidi e concreti. Sempre bell hooks nel suo libro La volontà di cambiare scrive che nella società patriarcale gli uomini rinunciano a “essere integri”. Il loro mostrarsi “tutti di un pezzo” si traduce in realtà nel mostrare di volta in volta le parti di sé che si adattano al ruolo che viene loro richiesto di ricoprire. Cecchettin si è mostrato integro, accogliendo in sé il bene e il male di questo momento a ogni livello: personale, umano, politico. Non solo, ha mostrato anche che è possibile riconoscere i propri limiti. Annunciando di volersi prendere una pausa dal lavoro, il padre di Giulia ha messo un altro tassello nella sua opera di decostruzione, sottraendosi al ruolo di breadwinner, di perfomatività a tutti i costi. Un’altra analisi gettonata della cosiddetta crisi della mascolinità vuole che sia proprio la perdita di prestigio economico dell’uomo, minacciata dalla crescente emancipazione della donna, a causare il sentimento di vendetta che porta alla violenza di genere. Gino Cecchettin, con questa sua scelta, ha in qualche modo mostrato che soffiare sul fuoco della competizione non può essere una soluzione praticabile, proprio perché è in quella competizione che si nasconde la trappola della mascolinità.

L’“impegno civico” che Gino Cecchettin sente di doversi assumere è già stato svolto con questa incredibile presa di coscienza. Non una lezione calata dall’alto, non la predica di un padre, ma le parole di un uomo che ha deciso di non restare a guardare il proprio dolore.

(Fanpage.it, 6 dicembre 2023)

di Arianna Premoli

Sabato 11/11 si è tenuto nella sede della Libreria delle donne di Via Pietro Calvi 29 un altro incontro della serie #LIBERAmente, questa volta a tema social network: quanto li usiamo, perché li usiamo, cosa ci riserva il futuro?

Che i social stiano occupando una posizione sempre più di rilievo nella nostra vita è cosa assodata, ormai.

Ci colpisce come, nella nostra vita lavorativa, una eventuale presenza social possa essere il discrimine di un’assunzione o di un congedo ingessato e goffo: non siamo abbastanza visual, non siamo abbastanza trendy. Non abbiamo curato a sufficienza l’immagine di noi che vendiamo al mondo, a dispetto magari di curricula stellari alle spalle. L’immagine diventa il non plus ultra, il biglietto da visita supremo, che nessuna persona può permettersi di ignorare. E quello che succede a chi non si presta al gioco è presto detto: un completo e totale isolamento.

Non si batte ciglio oggigiorno per come le interazioni umane, in carne e ossa, stiano venendo coattamente rimpiazzate da e-mail e messaggi vocali nelle chat, al fine del ridurre i faccia-a-faccia al minimo indispensabile e, se si riesce, ancor meno di quello. Non ci si meraviglia di una omologazione tout-court delle nostre modalità di socializzazione, che diventano smaterializzate, impalpabili in un etere che appiattisce e ingrigisce tutto ciò che tocca. Le foto delle vacanze non sono più una cosa fine a sé stessa, ma un palcoscenico su cui esibirci in una performance volta a mostrare a tutti quanto siamo rilassati. Le foto di una mostra? Quanto siamo acculturati. Le foto di un campo di girasoli? Quanto siamo connessi alla natura. Un atto dopo l’altro, in una recita che non sembra finire mai. Una recita in cui siamo tutti spettatori e attori al tempo stesso, dove a colpi di like si partecipa a questa allucinazione collettiva dove siamo tutti felici.

Uno dopo l’altro, i social stanno implementando il ricatto più vecchio della Storia umana: se non vuoi essere dato in pasto (i.e. i nostri dati personali) ai lupi (i.e. il mondo delle multinazionali), pagami. La pubblicità domina e scandisce ogni momento della nostra vita, tutto è prodotto.

Davanti a questa avanzata inesorabile ci sentiamo impotenti, spogliate di qualsivoglia arma utile a non farci additare come “retrograde” e “all’antica”, quando il nostro obiettivo è quello di far risuonare dei campanelli di allarme: il fenomeno ci sta sfuggendo di mano, si sta trasformando in un tritacarne da cui non c’è scampo.

Ma un fil rouge c’è, anche se non si vuole vedere: il nostro sistema economico sta fagocitando la nostra umanità, e i social sono la forchetta.

Con un progressivo erodersi di tutti gli spazi di aggregazioni a noi cari nel mondo reale in nome di un fantomatico progresso, ci si è ritrovati spinti a forza in una dimensione neonata, quella digitale, senza regole di alcun tipo. La nostra ingenuità iniziale, la gioia bambinesca di avere tra le mani un mondo tutto nuovo da scoprire, ha fatto sì che diventassimo ciechi ai suoi pericoli nascosti, che l’1% dei Grandi del mondo ha subito ritorto contro di noi a suo vantaggio.

Non siamo persone, siamo potenziali prodotti e potenziali compratori. Anche se la nostra fonte di guadagno non sono direttamente i social, questi ci portano clienti, e per fidelizzare i clienti bisogna implementare strategie di marketing funzionali, e queste strategie di marketing vanno rinnovate ogni mese per non far calare l’interesse. Dobbiamo venderci ed essere felici di farlo, per poi essere gettati via quando abbiamo esaurito il nostro potenziale. Tanto, ci sarà sempre carne fresca, cresciuta a pane e TikTok, pronta a prendere il nostro posto. Uno schema piramidale degno delle peggiori compagnie di truffe.

Ma, in mezzo a tutto questo disfattismo, una speranza c’è, e parte da incontri come questo.

La battaglia frontale è inutile in questo primo tempo, quando la polvere non si è ancora posata, e bisogna lavorare sui fianchi: costruire degli argini per contenere il fiume in piena.

Questi argini si costruiscono con onestà e tanta, tantissima voglia di fare.

L’onestà di vivere la nostra vita e il nostro corpo così come sono, senza infiocchettarli con filtri e correzioni ad hoc, mostrandoci nella nostra forma più naturale. Onestà è rompere il circolo vizioso che ci tiene con le guance sempre tirate in un sorriso posticcio, con il flash sempre pronto.

E la voglia di fare, e la costanza, per cambiare la narrativa dominante dei social oggigiorno. Faticare tutte insieme per costruire basi solide da cui far partire un lento, lentissimo cambiamento sociale che ridefinisca il nostro modo di stare online e lo spazio che noi decidiamo di dedicare alla dimensione digitale, perché non ci annienti.

Arianna Premoli fa parte del collettivo Le Compromesse

(www.libreriadelledonne.it, 6 dicembre 2023)

L’autrice di questo articolo ha scelto di rimanere anonima.

Com’è stato accolto nelle scuole italiane il minuto di silenzio per Giulia Cecchettin? E qual è il vero volto della mascolinità tossica che non riusciamo a vedere? Per capirlo bisogna partire da un dato: la fragilità dell’identità maschile.

Era martedì 21 novembre, erano le 11 del mattino, l’aria che si respirava nelle aule delle scuole italiane incarnava la tensione della dialettica quando si fa corpo vivo e teso: in alcune aule il silenzio in nome di Giulia Cecchettin resta come di marmo a separare le parole dette prima e quelle dopo. In altre aule si fa rumore, più rumore possibile, non per gusto del caos ma per coscienza politica. Infine in aule più medie, più quotidiane l’appello nazionale al silenzio viene spezzato da risolini, battute, pernacchie fatte a mezza bocca per rompere l’imbarazzo di una posa che non si impone come il marmo, ma si appoggia come plastica posticcia sui corpi di ragazzi e ragazze che non ne colgono il valore.

In un’aula, la mia, al posto del minuto di silenzio si è acceso un dibattito che si è fatto subito antagonismo (e non dialettica), dinamiche di branco, strategie di autodifesa, reazioni istintive a una comunicazione che vede vittime e imputati senza inquadrare la struttura. Le poche ragazze di una classe di un istituto professionale hanno urlato le loro ragioni, provate dalla rabbia e dalla paura di vivere in un contesto in un cui non si sentono sicure, hanno spiegato le ragioni di un malessere legato a un contesto socio-economico e culturale che non ascolta. In quella scuola gli studenti di seconda generazione sono la maggioranza e le loro culture non sono comunicanti, ma sono isolate, tendono a radicalizzarsi e ghettizzarsi. Il bagaglio culturale di cui sono portatori diventa il marchio di fabbrica che garantisce loro l’appartenenza a una comunità, e in quanto “marchio” non dialoga, ma aggrega senza mediazione. Le ragazze hanno spiegato le ragioni di un malessere legato a quella scuola dove la sproporzione tra generi e una mascolinità tossica mai messa in discussione costringono quelle ragazze ad andare in bagno in coppia non per chiacchierare, ma per proteggersi da un costante stato di tensione. In tutta risposta alle parole delle ragazze, il resto della classe ha rioccupato il territorio facendo branco, ribadendo che «possono tornare a stare zitte e cucinare», perché «io rispetto mia madre e le donne adulte, non rispetto le prostitute». Discorsi detti per aggrapparsi a uno status quo, smorzati pian piano dall’apertura di un dialogo con l’insegnante (che sarei io) durante il quale i ragazzi si sono placati e richiamati reciprocamente a stare attenti, con serietà, promettendo di riflettere su quanto detto (ho raccontato un’esperienza personale).

Alla fine della conversazione sul volto dei ragazzi è apparso uno sguardo confuso, incerto, scomposto, decostruito verrebbe da dire, e silenzioso (finalmente). Il giorno dopo, tuttavia, quello stesso sguardo si è tradotto nello sguardo competitivo di chi sente di aver perso un po’ di territorio e vuole riconquistarlo: i ragazzi schierati mi hanno chiesto, con fare provocatorio, di parlare dei “froci” o di riaprire il discorso, spalleggiandosi, rinviandosi battute e pacche sulle spalle. Dovevo aspettarmelo: i ragazzi cercano l’identità di branco pur di riappropriarsi di un qualsiasi tipo di identità, pur di non rimanere nudi davanti alla realtà. E quella nudità la percepiscono più facilmente quando non hanno un’identità individuale strutturata (e con strutturata intendo “pensata”, e quindi in grado di attutire i colpi della contraddizione).

Un volto della mascolinità tossica

«Io non so come fai a stare in quelle situazioni mantenendo la calma, io impazzisco per comportamenti maschilisti molto meno espliciti», mi ha detto una mia amica quando le ho raccontato la vicenda. E anch’io, devo dire. Perché mi innervosisco per un mio amico che mi interrompe mentre parlo, sovrappone la sua voce alla mia, e non provo rabbia (tra le tante emozioni provate) di fronte a queste dinamiche scolastiche? Credo che una prima risposta riguardi le responsabilità: la responsabilità di un quindicenne è limitata se, per adeguarsi a un contesto che non gli dà strumenti conoscitivi necessari per emanciparsi, assume marcati ruoli di genere. Perché quel quindicenne è in gran parte frutto della classe sociale, del sistema sociale e culturale che gli ruota attorno, è in gran parte frutto di una porzione di realtà che è stata ghettizzata, ignorata, bistrattata in maniera classista dagli strati più privilegiati della società, come se mettere la testa sotto la sabbia eliminasse i problemi.

In secondo luogo la risposta sta in una egoistica, intima, individualistica percezione di pericolo e fastidio: quando entro in quelle classi, so che sto uscendo dalla mia bolla e che sto entrando in un’altra Italia, che pure esiste, che pure è viva, ma che teoricamente non permea la mia sfera privata, quella che ho scelto per me. Insomma, non sento violata la mia intima scelta di vivere in un certo modo. Non sento violata la mia libertà. Ma credo che ci sia anche un’altra motivazione: dietro quell’attaccamento disperato a valori inossidabili e assoluti come “la Famiglia”, “la Rispettabilità”, “l’Onore”, “la Donna pura”, credo ci sia l’attaccamento di chi sa che quelle maiuscole sono l’unico capitale di cui dispone. Se non so chi sono e chi sarò (o peggio: ho l’impressione di essere condannato a essere sempre, fino alla morte, questa persona qui), allora il mio avanzamento si misura per progressive acquisizioni di sicurezze: la mia impressione di non esistere e di non avere un’identità “pensata” porta alla ricerca spasmodica di sintomi della mia esistenza, in una sua manifestazione tutta esteriore. E se la donna è uno di questi “sintomi”, se è veramente un’emanazione della mia esistenza e non una persona autonoma, allora il mio affetto potrebbe assumere le sembianze del controllo per proteggerla, la donna. Proteggerla anche dalle sue stesse scelte, certo, cosa c’è di male, perché proteggere lei vuol dire proteggere un surrogato della mia persona.

L’altro volto della mascolinità tossica (lo stesso, ma più agiato)

«Noi non siamo talebani, io non ho mai insegnato a mio figlio a maltrattare le donne. Parlavamo spesso in casa di questi temi, soprattutto quando i ragazzi partecipavano agli eventi organizzati dalla scuola»: in quegli stessi giorni ho sentito queste parole, pronunciate dal padre di Filippo Turetta in un’intervista. «Noi non siamo talebani» è un’espressione curiosa e sintomatica che, al di là delle speculazioni educative che sicuramente l’intera vicenda ha attratto, lascia trapelare l’idea di un “noi” e di un “loro”, da un lato pace e armonia, dall’altro violenza e maschilismo, come se il maschilismo passasse solo attraverso le imposizioni violente e non attraverso la propagazione di strutture di pensiero, spesso implicite. Noi non siamo come loro, come gli stranieri, come i terroristi, come i pazzi che si fanno esplodere o che massacrano una ragazza a morte perché non si è coperta bene, quindi non posso essere colpevole, sembra dirci il padre. Io ho dato tutto a mio figlio, gli ho voluto bene a quel bravo ragazzo che andava bene a scuola e che faceva sport, e che poi ha accoltellato a morte la ragazza. Eppure c’è in questa storia, in questa presunta purezza e perfetta piccola borghesia italiana, uno scollamento tra ciò che si dice e ciò che accadeva (anche prima dell’omicidio) che continua a riportarmi a Pastorale Americana [romanzo scritto nel 1997 da Philip Roth], a una famiglia che è anche Storia e cultura, allo sconcerto di una culla che si crede sicura e caritatevole, ma che in fondo non si conosce, che non si pone domande trascinandosi in una tranquillità bovina, e che alla fine si scopre nutrice di una violenza senza capo:

«Marcia cominciò a ridere dell’ottusità di cui avevano dato prova davanti alla fragilità di tutto il meccanismo, a ridere di tutti loro, colonne di una società che, con sua grande gioia, stava colando rapidamente a picco; a ridere e a mostrare il proprio godimento per l’ampiezza che aveva preso il disordine galoppante, apprezzando enormemente l’attaccabilità, la fragilità, l’indebolimento di cose che avrebbero dovuto essere robuste. Si era aperta una breccia nel loro fortilizio, persino nella sicura Old Rimrock, e ora che era aperta non si sarebbe più chiusa. Non si riprenderanno mai. Tutto è contro di loro. Tutte le voci che dall’esterno condannano e ripudiano la loro vita! Ma cos’ha la loro vita che non va? Cosa diavolo c’è di meno riprovevole della vita dei Levov?»

Cos’ha la loro vita, la nostra vita piccolo borghese che non va? Cosa c’è di sbagliato in una cultura che conforta il figlio maschio prediletto raccontandogli che può ottenere tutto, basta volerlo, basta impegnarsi, basta andarselo a prendere, basta rifiutare il fallimento, basta mettere su famiglia e dare l’impressione di essere una persona risolta, basta performare, basta tenere tutto dentro perché fuori è ovunque competizione (la stessa competizione delle classi sociali più disagiate, ma con beni posizionali diversi), basta – in sostanza – percepirsi infallibili per essere veramente infallibili? Cosa c’è di sbagliato in un mondo dove soprattutto gli uomini acquistano dignità solo in base al bottino che ottengono? Di sbagliato, forse, c’è che in questo mondo gli uomini fanno fatica a creare relazioni, dove per “relazione” non si intende la dinamica gruppale, ma si intende la capacità di uscire da sé stessi per entrare a contatto con l’altro, perché uscire vuol dire entrare nell’ignoto, e quindi nella debolezza, e quindi nella sconfitta. Di sbagliato c’è che se si vive sempre, unicamente, la propria dimensione personale, l’altro diventa un feticcio e il sé diventa una prigione, la paura di instaurare una relazione sincera alimenta un’identità fondata sul vuoto di esperienze e riflessioni, la persona si riduce, ancora una volta, a marchio che non dialoga. C’è di sbagliato che, quando questo tipo di cultura mostra le sue falle, quella stessa cultura reagisce battendo i piedi e chiedendosi come mai, oppure inoltrandosi in litanie melense sui peccati del mondo e dei maschi, scambiando questo mea culpa vittimista per elaborazione del problema. E questo accade perché ciò che resta è sempre la solita esaltazione del bel, bravo, figlio maschio che può tutto, tranne sminuirsi. Questo è il nocciolo che permea le due Italie, quella dei “buoni” e quella dei “cattivi”, che riproduce gli stessi schemi ma con beni posizionali diversi, e si chiama mascolinità tossica, maschilismo, ossessione del potere e – nei casi estremi – femminicidio. Per decostruire, in sostanza, non basta scegliere a quale gruppo aderire (per semplificazione, maschilista o femminista), bisogna entrare nel gruppo antagonista ed esporsi, rompere la dinamica di branco e accedere alla relazione significativa. «L’infelicità degli uomini nei loro rapporti, il dolore che provano per il fallimento dell’amore, nella nostra società passa spesso inosservato perché in realtà alla cultura patriarcale non importa se gli uomini sono infelici. […] I costumi patriarcali impongono agli uomini una sorta di stoicismo emotivo in base al quale sono più virili se non provano sentimenti ma, se per caso dovessero provarli e quei sentimenti li ferissero, l’unica reazione virile sarebbe soffocarli, dimenticarli, sperare che spariscano. […] Una volta pensavo fosse una cosa da donne, questa paura degli uomini. Ma, quando ho cominciato a discutere con gli uomini dell’amore, li ho sentiti più di una volta parlare della paura degli altri maschi. Gli uomini che provano sentimenti, che amano, spesso nascondono le loro emozioni agli altri uomini per paura di essere attaccati e ridicolizzati. Questo è il grande segreto che tutti condividiamo: la paura della mascolinità patriarcale che impregna la nostra cultura», diceva bell hooks.

(L’Indiscreto, 6 dicembre 2023)

di Gino Cecchettin

Carissimi tutti, abbiamo vissuto un tempo di profonda angoscia: ci ha travolto una tempesta terribile e anche adesso questa pioggia di dolore sembra non finire mai. Ci siamo bagnati, infreddoliti, ma ringrazio le tante persone che si sono strette attorno a noi per portarci il calore del loro abbraccio. Mi scuso per l’impossibilità di dare riscontro personalmente, ma ancora grazie per il vostro sostegno di cui avevamo bisogno in queste settimane terribili.

La mia riconoscenza giunga anche a tutte le forze dell’ordine, al vescovo e ai monaci che ci ospitano al presidente della Regione Zaia e al ministro Nordio e alle istituzioni che congiuntamente hanno aiutato la mia famiglia. Mia figlia Giulia era proprio come l’avete conosciuta, una giovane donna straordinaria. Allegra, vivace, mai sazia di imparare. Ha abbracciato la responsabilità della gestione familiare dopo la prematura perdita della sua amata mamma. Oltre alla laurea che si è meritata e che ci sarà consegnata tra pochi giorni, Giulia si è guadagnata ad honorem anche il titolo di mamma.

Nonostante la sua giovane età era già diventata una combattente, un’oplita, come gli antichi soldati greci, tenace nei momenti di difficoltà: il suo spirito indomito ci ha ispirato tutti. Il femminicidio è spesso il risultato di una cultura che svaluta la vita delle donne, vittime proprio di coloro avrebbero dovuto amarle e invece sono state vessate, costrette a lunghi periodi di abusi fino a perdere completamente la loro libertà prima di perdere anche la vita. Come può accadere tutto questo? Come è potuto accadere a Giulia? Ci sono tante responsabilità, ma quella educativa ci coinvolge tutti: famiglie, scuola, società civile, mondo dell’informazione… Mi rivolgo per primo agli uomini, perché noi per primi dovremmo dimostrare di essere agenti di cambiamento contro la violenza di genere. Parliamo agli altri maschi che conosciamo, sfidando la cultura che tende a minimizzare la violenza da parte di uomini apparentemente normali. Dovremmo essere attivamente coinvolti, sfidando la diffusione di responsabilità, ascoltando le donne, e non girando la testa di fronte ai segnali di violenza anche i più lievi. La nostra azione personale è cruciale per rompere il ciclo e creare una cultura di responsabilità e supporto.

A chi è genitore come me, parlo con il cuore: insegniamo ai nostri figli il valore del sacrificio e dell’impegno e aiutiamoli anche ad accettare le sconfitte. Creiamo nelle nostre famiglie quel clima che favorisce un dialogo sereno perché diventi possibile educare i nostri figli al rispetto della sacralità di ogni persona, a una sessualità libera da ogni possesso e all’amore vero che cerca solo il bene dell’altro. Viviamo in un’epoca in cui la tecnologia ci connette in modi straordinari, ma spesso, purtroppo, ci isola e ci priva del contatto umano reale. È essenziale che i giovani imparino a comunicare autenticamente, a guardare negli occhi degli altri, ad aprirsi all’esperienza di chi è più anziano di loro. La mancanza di connessione umana autentica può portare a incomprensioni e a decisioni tragiche. Abbiamo bisogno di ritrovare la capacità di ascoltare e di essere ascoltati, di comunicare realmente con empatia e rispetto.

La scuola ha un ruolo fondamentale nella formazione dei nostri figli. Dobbiamo investire in programmi educativi che insegnino il rispetto reciproco, l’importanza delle relazioni sane e la capacità di gestire i conflitti in modo costruttivo per imparare ad affrontare le difficoltà senza ricorrere alla violenza. La prevenzione della violenza di genere inizia nelle famiglie, ma continua nelle aule scolastiche, e dobbiamo assicurarci che le scuole siano luoghi sicuri e inclusivi per tutti. Anche i media giocano un ruolo cruciale da svolgere in modo responsabile. La diffusione di notizie distorte e sensazionalistiche non solo alimenta un’atmosfera morbosa, dando spazio a sciacalli e complottisti, ma può anche contribuire a perpetuare comportamenti violenti. Chiamarsi fuori, cercare giustificazioni, difendere il patriarcato quando qualcuno ha la forza e la disperazione per chiamarlo col suo nome, trasformare le vittime in bersagli solo perché dicono qualcosa con cui magari non siamo d’accordo, non aiuta ad abbattere le barriere.

Perché da questo tipo di violenza che è solo apparentemente personale e insensata si esce soltanto sentendoci tutti coinvolti. Anche quando sarebbe facile sentirsi assolti. Alle istituzioni politiche chiedo di mettere da parte le differenze ideologiche per affrontare unitariamente il flagello della violenza di genere. Abbiamo bisogno di leggi e programmi educativi mirati a prevenire la violenza, a proteggere le vittime e a garantire che i colpevoli siano chiamati a rispondere delle loro azioni. Le forze dell’ordine devono essere dotate delle risorse necessarie per combattere attivamente questa piaga e degli strumenti per riconoscere il pericolo. Ma in questo momento di dolore e tristezza, dobbiamo trovare la forza di reagire, di trasformare questa tragedia in una spinta per il cambiamento. La vita di Giulia, la mia Giulia, ci è stata sottratta in modo crudele, ma la sua morte, può anzi deve essere il punto di svolta per porre fine alla terribile piaga della violenza sulle donne.

Grazie a tutti per essere qui oggi: che la memoria di Giulia ci ispiri a lavorare insieme per creare un mondo in cui nessuno debba mai temere per la propria vita. Vi voglio leggere una poesia di Gibran che credo possa dare una reale rappresentazione di come bisognerebbe imparare a vivere: «Il vero amore non è né fisico né romantico. Il vero amore è l’accettazione di tutto ciò che è, è stato, sarà e non sarà. Le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno. La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia…».

Cara Giulia, è giunto il momento di lasciarti andare. Salutaci la mamma. Ti penso abbracciata a lei e ho la speranza che, strette insieme, il vostro amore sia così forte da aiutare Elena, Davide e anche me non solo a sopravvivere a questa tempesta di dolore che ci ha travolto, ma anche ad imparare a danzare sotto la pioggia. Sì, noi tre che siamo rimasti vi promettiamo che, un po’ alla volta, impareremo a muovere passi di danza sotto questa pioggia. Cara Giulia, grazie, per questi ventidue anni che abbiamo vissuto insieme e per l’immensa tenerezza che ci hai donato. Anch’io ti amo tanto e anche Elena e Davide ti adorano. Io non so pregare, ma so sperare: ecco voglio sperare insieme a te e alla mamma, voglio sperare insieme a Elena e Davide e voglio sperare insieme a tutti voi qui presenti: voglio sperare che tutta questa pioggia di dolore fecondi il terreno delle nostre vite e voglio sperare che un giorno possa germogliare. E voglio sperare che produca il suo frutto d’amore, di perdono e di pace. Addio Giulia, amore mio.

(Today.it, 5 dicembre 2023)

di Annarosa Buttarelli*

Per Giulia e per Elena

L’odio millenario verso le donne in quanto donne dei femminicidi dà un unico mostruoso senso a quello che sta capitando e che l’uccisione di Giulia Cecchettin fa ascrivere ancora una volta alla mai veramente affrontata “questione maschile”. Spiegazioni che richiamano la ragion di Stato e la geopolitica per le guerre sono, nel 2023, del tutto secondarie e forse inutili.

Non fermeranno nulla, mai. Così con il femminicidio di Giulia Cecchettin non si interromperà la catena degli assassinii delle donne, visto che i giovani maschi – dicono le statistiche – stanno superando i vecchi maschi nel darsi da fare con coltelli e fiamme. La morte dell’innocente Giulia, oltre a suscitarci profondo dolore e profonda tristezza, finalmente ha sollevato la reazione generale a un livello più elevato del solito tra noi femministe e nella popolazione italiana. Le richieste di intervento dello Stato, purtroppo non avranno immediata efficacia, perché non è quella la strada più urgente.

Più sensate sono le voci che chiedono un massiccio e generale intervento perché finalmente si provi a “formare” meglio i maschi, giovani, vecchi, padri, operatori, medici, psicologi, militari, giudici maschi e femmine, manager, questori… Tanti, troppi forse, anche se questa sarebbe la strada giusta, a condizione che anche la cultura generale accettasse la necessità di una trasformazione radicale. Ma, come intellettuale femminista, sono sull’orlo della disperazione.

Questa benedetta “formazione” chi la farà? Chi la sta facendo?

Dobbiamo chiederci sinceramente quanto sia efficace e, addirittura, sensato educare, formare i maschi da parte di coloro che dovrebbero essere formati a loro volta. Dobbiamo chiederci se sia efficace educare e formare alla vecchia maniera, cioè avendo come base e come obiettivo la parità, l’inclusione, la complementarietà, la bontà, l’uguaglianza, il giustificazionismo psicologico, l’educazione sessuale basata sugli organi genitali… I Centri antiviolenza delle donne non formano così, ma rischiano ogni giorno la chiusura perché, di solito, il sostegno pubblico va nella direzione del “politicamente corretto” buonista. Ma in questi interventi si vede benissimo com’è grave l’ignoranza della vera dinamica dei rapporti tra uomini e donne, come si è lontani dalla realtà e come si continui a intervenire in astratto per la maggior parte delle formazioni nelle scuole, ad esempio.

Da intellettuale femminista e formatrice di lungo corso, sostengo, insieme a molte altre, che il grande assente è il senso della differenza sessuale, esattamente come è assente nei banali e diseducativi dibattiti televisivi.

Ad esempio, a Napoli, in questo momento, stiamo provando a intervenire, noi formatrici della Fondazione Scuola Donne di Governo insieme alle psicologhe di SINAPSI dell’Università Federico II, con una proposta formativa che non riguarda più l’educazione sessuale, ma che ha per titolo “Per una nuova civiltà del rapporto tra i sessi”. È questa la meta che dobbiamo tenere presente radicalmente, affinché i troppi agnelli sacrificali della storia degli uomini, Giulia Cecchettin tra questi, riceva quella forma di giustizia che va ben oltre la Legge, e ben oltre lo Stato.

Per di più abbiamo a che fare con la parola “patriarcato” che purtroppo è sfuggita a Elena, la geniale sorella di Giulia. Si spiega il rapido contagio avuto da questa parola con il fatto che è una parola vuota oramai: non esiste più nemmeno come ordine sociale il patriarcato, abbiamo già detto e scritto molte volte che stiamo cercando di disfare anche il dominio del fratriarcato, che è anche peggio del patriarcato. Indignarsi contro il patriarcato è come indignarsi e coartare contro il nulla chi ignora la storia. Ancora una volta ci tocca dire che la “questione maschile” è satura anche di ignoranza.

Chi domina è ben contento che si parli di patriarcato perché sarà del tutto inefficace farlo. Tremo all’idea che i futuri ignari “formatori e formatrici” cadano nella trappola e vi facciano cadere anche chi sarà loro affidato. Insisto per amore delle mie simili: bisogna prima formare i formatori e anche molte formatrici.

(*) Direttrice Scientifica Scuola di Alta Formazione Donne di Governo

(Scuola di Alta formazione Donne di Governo, dicembre 2023)

di Chiara Saraceno

Ogni donna che compie anche un silenzioso atto di ribellione contro stereotipi che la inchiodano in comportamenti e destini che non sente confacenti a sé e alle proprie figlie, che insegna ai propri compagni, figli, colleghi che le donne non solo vanno rispettate, ma sono soggetti liberi e che un rapporto di coppia, ma anche di generazione, può fondarsi solo sul riconoscimento della libertà reciproca, contribuisce al cambiamento nei modelli di genere e nei rapporti tra uomini e donne. Non occorre scendere in piazza per fare questo. Ma perché il cambiamento sia riconosciuto nelle norme legali e sociali, occorre che ci si mobiliti collettivamente, che si scenda in piazza, che la ribellione privata diventi pubblica. Le «immense conquiste del femminismo storico» che qualche giorno fa su questo giornale Mastrocola ha dichiarato di apprezzare, le richieste del femminismo che Natalia Ginzburg, citata da Mastrocola, dichiarava di condividere in toto, pur non piacendole il femminismo, hanno potuto diventare almeno in parte realtà solo perché ci sono state donne che si sono mobilitate collettivamente, correndo il rischio delle semplificazioni degli slogan e anche del conflitto interno alle varie anime dei movimenti, oltre che dei costi sul piano personale e professionale. Legalizzazione della contraccezione, dell’aborto, eliminazione del delitto d’onore e del matrimonio riparatore, riforma del diritto di famiglia che finalmente ha dato attuazione al principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione ma ignorato per trent’anni, riconoscimento dello stupro come reato contro la persona anziché contro la morale, eliminazione delle restrizioni di accesso alle professioni, leggi contro le discriminazioni, estensione dei congedi di maternità a tutte le lavoratrici e persino il riconoscimento del diritto dei padri al congedo: sono tutti cambiamenti avvenuti in conseguenza della mobilitazione dei movimenti delle donne. Ovviamente, non basta scendere in piazza e non basta qualche slogan più o meno urticante per produrre cambiamento. Occorre un’azione costante, sostenuta da analisi adeguate, la costruzione di alleanze, tra donne e tra donne e uomini. Ma si parte sempre dalla denuncia di un’ingiustizia, di una situazione non tollerabile, che mobilita, diviene protesta collettiva e chiede risposte concrete, non occasionali.

I femminicidi e le violenze sulle donne in quanto donne sono appunto questo fatto ingiusto e intollerabile, non derubricabile a semplice patologia individuale e neppure genericamente imputabile a una supposta fragilità delle identità nelle società contemporanee, a una generica incapacità di reggere alle frustrazioni e ai rifiuti. Perché si tratta di uomini che aggrediscono e talvolta uccidono donne proprio in quanto donne, uomini che considerano le donne vuoi loro proprietà, vuoi a disposizione dei loro appetiti sessuali. Perciò, che piaccia o meno, chiama in causa modelli di genere e di rapporti tra uomini e donne insieme asimmetrici e fondati su quella che chiamerei una rivendicazione proprietaria di dipendenza da parte di uomini rispetto alle donne con cui stanno o vorrebbero stare. Il termine patriarcato non è (più) adeguato a rappresentare questa modalità di stare nei rapporti di coppia e neppure per rappresentare le persistenti diseguaglianze di genere in società (e politica, nonostante una presidente del Consiglio donna), anche se rimane come nostalgia per un mondo che non lo garantisce più, come traspare anche dall’intervista di Vannacci ieri su questo giornale. Il patriarcato ha perso da tempo le proprie basi sociali e normative. Ma è rimasta, per quanto minoritaria e non sempre esplicita, l’idea di un diritto maschile a essere soddisfatti nei propri bisogni e ad avere la precedenza nel mercato del lavoro, in politica, nelle diverse forme di riconoscimento sociale. Lo hanno da ultimo documentato i dati dell’indagine sugli stereotipi di genere. Persino la fragilità, l’incapacità di uscire da una dipendenza affettiva, possono venir ribaltate in rivendicazione a ogni costo e con ogni mezzo di un diritto a non essere lasciati. Ovviamente, non tutti condividono questi stereotipi. Anche tra chi li condivide non tutti diventano violenti. Ma costituiscono un terreno di coltura non solo per le discriminazioni, ma per pretese di controllo e l’incapacità ad accettare di non essere ricambiati nella propria richiesta di dipendenza e a riconoscere, pur con dolore, la libertà dell’altra. A differenza di Mastrocola, trovo importante che tra gli uomini sia iniziata una riflessione autocritica, senza farsi spaventare (o legittimare a non fare nulla) dalle denunce semplificatorie di patriarcato. Perché il problema è come favorire lo sviluppo di identità maschili e di relazioni tra uomini e donne basate sull’uguaglianza, il reciproco rispetto, incluso il rispetto della libertà dell’altra/o, contrastando sia l’assunto di un privilegio di genere (maschile) nel fare e nel non fare, sia la mancanza di controllo delle proprie pulsioni ed emozioni. È una responsabilità e un lavoro che certo devono avvenire nella quotidianità delle relazioni, in famiglia e fuori, da parte di uomini e donne. Ma che richiede anche una riflessione collettiva e ad ampio raggio, non limitata alla denuncia della violenza, cui devono partecipare, appunto, anche gli uomini. Non per dare lezioni o battersi il petto, ma per mettere in moto efficaci azioni di cambiamento. Allenare le proprie figlie a difendersi fisicamente dagli aggressori, come suggerisce Vannacci, non è sufficiente a proteggerle dalle discriminazioni, tanto meno a modificare l’immagine dell’uomo come potenziale aggressore.

Riportiamo di seguito il testo a cui Chiara Saraceno fa riferimento, pubblicato sulla stessa testata il 3 dicembre u.s. a firma di Paola Mastrocola.

“Non amo questo femminismo è un confronto armato tra i sessi”

Non so bene che cosa significhi, oggi, essere femminista. Credo che tutte le donne lo siano, nel profondo di loro stesse, e che conducano le proprie battaglie all’interno della cerchia di familiari e amici. Ma altra cosa è dichiararsi femminista e partecipare a lotte e cortei. Non tutte lo fanno, perché non tutte condividono le idee, le parole, gli slogan e i toni del femminismo (quello oggi dominante sui media). Mi chiedo cosa pensino, queste donne non dichiaratamente femministe, di fronte ai recenti efferati casi di violenza. Se sono, come me, turbate anche dal dibattito in corso, dai toni perentori, dalle idee agguerrite e monolitiche.

Penso alla massa delle donne che, sposate o meno, con figli o no, vivono con – o frequentano – uomini normalmente non violenti, penso alla vita di tutti i giorni, donne e uomini che cercano, insieme, di dividersi i compiti, affrontare i problemi, prendersi qualche sprazzo di felicità. Penso a queste donne che di colpo, da ogni parte e in ogni momento del giorno da quindici giorni (sui social, in tivù e alla radio), sentono dire che tutti i maschi sono corresponsabili della morte di Giulia Cecchettin, e potenzialmente portatori di una violenza che è in loro da sempre.

Penso che di colpo queste donne guardino con occhi diversi gli uomini che hanno intorno, in casa propria, in casa di amici, per strada; che osservino i gesti che compiono, gli sguardi che lanciano, i piatti che lavano o non lavano, le parole che usano e quelle che si dimenticano di usare. Osservano. Turbate e addolorate per i casi di stupro, femminicidio, violenza fisica e verbale tra le mura domestiche di cui la cronaca è piena, cercano ora di vedere quel che non hanno mai visto e di capire quel che non hanno mai capito, di scorgere la falla, la stortura, l’anello che non tiene. Cercano di vedere il mostro che può annidarsi nell’essere maschile. E si sentono smarrite, quasi in colpa per non aver visto e capito niente, percepiscono intorno un’aria di disapprovazione, o anche solo disagio e imbarazzo; quasi vi fosse, sopra di loro, un’astronave nemica fatta a forma di tribunale, gremita di sguardi accigliati e severi che le accusano.

Non so cosa faranno adesso, queste donne di colpo illuminate. E non so cosa faranno gli uomini che normalmente vivono intorno a queste donne non dichiaratamente femministe, e che si trovano improvvisamente di fronte altri uomini che corrono a professarsi femministi, a fare mea culpa, a dirsi unanimemente corresponsabili di ogni crimine per il solo fatto di essere maschi (trovo strabiliante questa autoflagellazione maschile collettiva che, seppur limitata agli ambienti intellettuali, declina in nuova forma l’ormai classico “singhiozzo dell’uomo bianco”).

Ho sempre apprezzato pienamente le immense conquiste del femminismo storico, divorzio e aborto in primis. Ma di fronte a questo nuovo femminismo dei media, che mi sembra piuttosto un fumoso “femministicamente corretto”, potrei usare pari pari le parole di Natalia Ginzburg, che in un articolo di cinquant’anni fa esatti, nel 1973, scriveva: «Non amo il femminismo. Condivido però tutto quello che chiedono i movimenti femminili. Condivido tutte o quasi tutte le loro richieste pratiche. Non amo il femminismo come atteggiamento dello spirito». E ancora: «Il sentimento essenziale espresso dal femminismo è l’antagonismo fra donna e uomo». Ecco. In questi giorni tremendi in cui siamo tutti quanti scossi dal femminicidio di Giulia Cecchettin, quel che non mi piace in quel che leggo e sento sui media è la granitica unicità della visione femminista, l’assertività stritolante delle tesi, la totale mancanza di dubbi e assenza di sfumature, il sistematico non-ascolto delle opinioni altrui, anche quando espresse da persone competenti in base ai dati e ai loro studi. Aleggia un enorme Pensiero Unico Femminista, un PUF che recita di continuo: i femminicidi dipendono dalla sopravvivenza del patriarcato; l’aggressività maschile non ha basi biologiche e dipende essenzialmente dall’educazione e dalla cultura; bisogna allevare i figli in modo neutro (no bambole alle femmine, no macchinine ai maschi), introdurre corsi di educazione sentimentale nelle scuole, vigilare sull’uso del linguaggio.

Eppure l’agire umano è così complesso, così astruso, e in particolare le ragioni dei più recenti efferati crimini sono così misteriose e variegate. Si dovrebbe avere una maggiore apertura, non un pensiero ermeticamente chiuso a ogni altra possibile visione delle cose. Provo a elencare ciò che il PUF non prende in considerazione: l’ipotesi che i femminicidi e la violenza dipendano anche dal consumismo e dalla cultura dei diritti; che l’indulgenza e iper-protezione in ambito famigliare e scolastico abbiano reso i ragazzi e le ragazze incapaci di gestire frustrazioni e sconfitte, di sostenere sacrifici e quindi anche di elaborare il lutto per un rifiuto della persona amata; l’ipotesi che il rischio di subire violenza sia riducibile con comportamenti più prudenti (come peraltro sosteneva già trent’anni fa Camille Paglia, femminista coraggiosa e controcorrente). Infine l’ipotesi che le scelte “non femministe” di una parte considerevole delle donne siano libere scelte e non sempre e soltanto frutto di condizionamenti; che se una donna si sente più felice a curare la casa e i figli, o andare a cavallo o coltivare piante grasse, ha tutto il diritto di farlo senza dover incorrere negli strali del PUF.

Non amo il femminismo perché non mi piace questa contrapposizione armata delle donne contro gli uomini. Non siamo due eserciti di cui l’uno deve far fuori l’altro, prendo in prestito ancora una volta le parole di Natalia Ginzburg: «Penso che tutte le lotte sociali debbano essere combattute da uomini e donne insieme». Non amo il femminismo perché non mi sono mai sentita una donna: cioè, non ho mai pensato che questa mia peraltro indubbia appartenenza al genere femminile potesse significare qualcosa di decisivo, così staccato dal resto. Non mi sono mai pensata staccata dal resto.

Mi sono sempre sentita soltanto un essere umano, che per caso era nata femmina, così come per caso era nata a Torino. Infine, non amo il femminismo (e tutte le ideologie) perché non tutto è chiaro e spiegabile del nostro vivere su questa terra. Voglio dire che, se anche debellassimo definitivamente il patriarcato, se annientassimo il capitalismo e tutti i peggiori incubi delle passate ingiustizie, non credo che la violenza sulle donne (e la violenza in generale) sparirebbe dal nostro mondo. Un margine di insondabilità, e quindi di nostra ignoranza, lo dovremmo sempre mettere in conto, di fronte alle tragedie. Tutto qui. E sopperire con la pietà. Quella pietà universale che, non so perché, mi riesce difficile scorgere nel dibattito attuale.

(La Stampa, 5 dicembre 2023)

di Pat Carra

È in libreria Libellule nella rete (ed. Zona 42), il romanzo di fantascienza di Loretta B. Angiori, pseudonimo di Loretta Borrelli (Angiori è l’acronimo delle iniziali delle sue sorelle). Sviluppatrice web e teorica critica della tecnologia, Loretta scrive importanti saggi e tiene corsi nelle accademie sulle arti multimediali. Tra le sue numerose partecipazioni a gruppi politici a cominciare dagli anni ’90, è cofondatrice di Erbacce e prima di Aspirina: dal 2013 è stata l’anima e la maestra digitale delle nostre riviste, e ha ispirato i fumetti La bracciante digitale. In redazione abbiamo imparato a perderci nel suo pensiero labirintico, incline ad aprire finestre su finestre su finestre, più che a tirare conclusioni e trovare facili soluzioni. Spesso ci è apparsa come un’avanguardia troppo in anticipo: affidandoci a occhi chiusi, abbiamo aperto gli occhi.

Libellule nella rete è il suo romanzo di esordio, nato dal bisogno di staccarsi dall’astrazione teorica per riuscire a raccontare il mondo dominato dalle macchine e le trasformazioni tecnologiche intese come sintomi di trasformazioni più vaste: della natura, delle emozioni, dell’espressività, del lavoro, dell’inconscio. La sua passione per la fantascienza, che spazia da Ursula Le Guin a Donna Haraway a Orwell, le ha offerto la chiave.

Il punto di partenza del libro è una critica alle utopie della Silicon Valley e dell’intelligenza artificiale, utopie basate su teorie come l’“utilitarismo radicale” che, mosso da un “altruismo effettivo” sogna di organizzare una società acquiescente oppure, all’opposto, utopie basate su teorie come l’“accelerazionismo effettivo” che spinge per l’automazione totale del lavoro. Dietro queste filosofie ci sono persone reali, potenti gruppi di estrema destra che con il loro progetto anarcocapitalista o millenarista hanno un grande peso nel sistema economico e politico statunitense e anche nel nostro. Senza dimenticare che dall’altra parte del mondo c’è il progetto comunista-capitalista della Cina.

Nel romanzo, Loretta costruisce una società della catastrofe in cui queste utopie hanno vinto su tutta la linea, i redditi e le organizzazioni economiche sono regolamentati, l’IA semplifica il lavoro e le valutazioni dei comportamenti, tutto è automatizzato e sotto controllo, i sistemi di monete e di crediti sono assolutamente trasparenti, quindi blockchain, interoperatività e decentralizzazione dei sistemi e così via.

Le protagoniste sono Rei, una microinfluencer che abita in una metropoli come tante (potrebbe essere Milano), e Chiara, amministratrice di sistema che vive in una comunità autogestita di montagna, Piana di Urlele. Le loro storie si alternano, nei capitoli dispari Rei è raccontata in terza persona, in quelli pari Chiara è l’io narrante. Le due donne sono destinate a incontrarsi e a mettere in discussione molte certezze, in uno spazio-tempo del futuro che è l’essenza stessa del nostro presente: la catastrofe climatica, lo strapotere delle piattaforme e dell’intelligenza artificiale, la solitudine, la depressione, la sofferenza psichica nel tardocapitalismo della sorveglianza.

In questo universo Rei «si sentiva spesso distrutta e assente, svuotata. Spesso provava una grande noia sfogliando i contenuti della rete, ignorava le interazioni con altri utenti. Le sedute di supporto psicologico non l’aiutavano a identificare le cause del suo malessere». Per questo Rei si rivolgerà, come altri, alle stanze per il supporto emotivo della misteriosa Sight Holding, società apparentemente clandestina.

L’altro mondo, la comunità di Urlele e alcuni spazi periferici e notturni che Rei si trova a frequentare, evocano i gruppi di hacking nati per condividere la conoscenza, il cyberpunk italiano, i centri sociali, i movimenti ambientalisti e anticapitalisti, il femminismo che mette le relazioni al centro del cambiamento. A Urlele appaiono le libellule che per Chiara «sono simbolo del rapporto tra forze a volte divergenti, altre volte convergenti, sempre positive per le trasformazioni. I cambiamenti che sognavamo dovevano stare agli obblighi del mondo che ci circondava, ma spesso desideravamo volare in modo imprevedibile».

Nel romanzo divergono e convergono, appunto, le prese di coscienza che aprono spazi di libertà, riconoscendo dall’interno del sistema i punti di rottura su cui l’azione diventa possibile. La tensione politica sottesa è sempre fortissima e permette, anche a noi che leggiamo con il fiato sospeso, di restare nella rete senza cadere nella rete. In alcune pagine il linguaggio informatico è complicato e viene il dubbio, a chi non ne conosce i codici, che sia tutta una finzione. Si tratta invece di un idioletto, un sistema linguistico comprensibile a una comunità, che potrebbe corrispondere a verità pur restando ermetico ai più. Queste pagine saranno lette in modo differente da esperti o profani, ma poco importa nel flusso narrativo.

Le libellule sono «fuoco al di sotto dell’acqua», creature che mettono in comune desideri e conoscenze: hacker, femministe, filosofi e attivisti, robot chiamati Mer che raccolgono le fragole e capiscono gli alberi, amiche che preparano cene, adolescenti inquieti, una bambina pasticciona e una madre ansiosa, i manifestanti anonimi nella città alluvionata, il libraio che vende manoscritti…

Durante la presentazione alla libreria Anàrres a Milano, Loretta ha citato la celebre frase di Fredric Jameson ripresa da Mark Fisher «è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo», estendendola al patriarcato. Da quando le donne non hanno più dato credito al realismo capitalista-patriarcale e hanno immaginato e desiderato altro, è iniziato il declino di un potere che sembrava eterno e immutabile. Se questo nuovo mondo possibile è considerato fantascienza, Loretta lo fa suo e dichiara “Io sono fantascienza”.

Domenica 10 dicembre alle ore 12 – Libreria Tuba, Via del Pigneto 39, RomaIncontro con Loretta Borrelli e Elena Giorgiana Mirabelli, modera Barbara Leda Kenny

(Erbacce, 4 dicembre 2023)

di Redazione

Era nata il giorno della fondazione del Partito Comunista, fu partigiana cattolica e quindi esponente del Pci, venendo eletta nella prima legislatura della Repubblica, di cui era l’unica parlamentare ancora in vita. È morta la scorsa notte, Maria Lisa Cinciari Rodano, avanguardia del femminismo in Italia. Aveva 102 anni, ventitré dei quali trascorsi in Parlamento, dal 1948 al 1971. Fu la prima donna a ricoprire la carica di vicepresidente della Camera nell’ultimo lustro a Montecitorio, dal 1963 al 1968, per poi essere eletta al Senato. Per sette anni consigliera provinciale a Roma, a cavallo tra gli anni settanta e ottanta fu anche europarlamentare.

Arrestata sotto il fascismo per la sua attività nella Resistenza nelle file del Movimento dei Cattolici Comunisti e nell’attività dei Gruppi di difesa della donna, fu cofondatrice dell’Udi, Unione donne in Italia, di cui è stata anche presidente. A lei – nonna del nostro collega Tommaso Rodano – si deve, fra l’altro, la scelta della mimosa come simbolo dell’8 marzo, Festa della donna. Nel 2015 è stata insignita del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

«Odiavo le forme d’autorità, l’inquadramento, il conformismo. Detestavo le sfilate a via dell’Impero, il dover mettere la divisa, le manifestazioni sportive allo stadio dei marmi. E ho impressa questa immagine che vidi a Monterado, nelle Marche: la fila delle persone disoccupate appoggiate alle spallette dei muri, lungo la strada. Povertà e impotenza. Mi colpì moltissimo», ha ricordato nel giorno del suo centesimo compleanno, intervistata dal nipote. Del giorno della sua elezione a vicepresidente della Camera invece disse: «La prima cosa che ricordo è che non sapevo come vestirmi. La seconda che tutti i commenti erano su come fossi vestita». Delle battaglie femministe si era detta “più che orgogliosa, contenta”: «La condizione femminile è cambiata profondamente. Eravamo relegate al ruolo di moglie o di madre, siamo diventate cittadine di pieno diritto. Sono felice di aver combattuto per questo, la sento come una delle cose positive della mia vita».

Come «partigiana e poi politica di grande spessore» che «ha lottato sempre per i diritti e la libertà di tutte e di tutti», la ricorda il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Mentre Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ne parla come di una «donna combattente e appassionata, sempre in prima fila nella difesa dei valori della democrazia» ma «soprattutto una madre, sorella, compagna per tante donne nel cammino lungo e faticoso della parità» di genere. «Le siamo riconoscenti e grate – ha aggiunto la leader dem – per tutto quello che ha fatto e continueremo a farci guidare anche dalla sua passione». Il presidente dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo, assicura che terrà Marisa Rodano «nel cuore e nella responsabilità di ricostruire unitariamente un senso e una prospettiva di umanità, oggi più che mai urgenti».

Le direzioni e le redazioni de Il Fatto Quotidiano e Ilfattoquotidiano.it partecipano al lutto del collega Tommaso Rodano per la perdita della cara nonna.

(Il Fatto Quotidiano, 2 dicembre 2023)

di Franca Fortunato

Le manifestazioni oceaniche della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne hanno visto – come nei giorni precedenti nelle università e nelle scuole – ragazze e ragazzi partecipare in massa, in risposta non tanto alla chiamata delle donne di Non Una di Meno, quanto all’appello della sorella di Giulia, Elena, che ha saputo trasformare il suo dolore e la sua rabbia in forza personale e collettiva. Nonostante il dolore per l’orrenda uccisione di Giulia, di fronte a quella marea mi sono sentita “felice”, come ho confessato con “pudore”, per paura di non essere capita, all’incontro tenuto quel giorno alla libreria “Non ci resta che leggere” di Soverato (CZ), organizzato dal gruppo donne di “Cittadinanzattiva”, ai cui incontri partecipo da un po’, invitata da Francesca Labonia, mia amica e cofondatrice del gruppo. La mia felicità nasceva nel vedere insieme tante ragazze che il femminismo ha cambiato dando loro consapevolezza dell’inviolabilità del proprio corpo. La mia felicità nasceva nel vedere come, grazie alle ragazze, siano cambiati anche tutti quei ragazzi che manifestavano con loro, rompendo così, in modo irreversibile, la complicità maschile che è dura a morire in quei padri che si affrettano a difendere i propri figli accusati di violenza sessuale, delegittimando e screditando le ragazze che li accusano per renderle non credibili. È questo un comportamento patriarcale che generazioni di donne hanno subito e che oggi quelle ragazze e quei ragazzi, eredi delle loro madri, non accettano più. Quanta dignità, invece, nel dolore e nella tragedia hanno dimostrato i genitori dell’assassino di Giulia rifiutandosi, per il momento, di incontrare il figlio omicida in carcere! La mia felicità mi ha riportata a quella provata quando ho incontrato il femminismo della differenza che mi ha cambiato la vita e quando ho letto nel 1996 il Sottosopra “È accaduto non per caso”, un documento scritto dalle donne della Libreria di Milano con cui annunciavano: «Il patriarcato è finito, non ha più il credito femminile ed è finito […]. Adesso è un altro tempo e un’altra storia». Ecco, mi sono detta quel giorno, l’altro tempo e l’altra storia, il tempo e la storia della libertà femminile, in cui quelle ragazze sono nate, oggi è anche il loro tempo e la loro storia. Quello che è accaduto il 25 novembre non è accaduto per caso ma è frutto anche del lavoro delle donne che, a partire dagli anni ottanta del secolo scorso, si sono autorizzate a portare dentro la scuola il sapere e le pratiche del femminismo della differenza, rivoluzionando i saperi, la lingua e il rapporto con colleghe/i e alunne/i. Mi riferisco alla mia esperienza e di tante donne come me e di quelle a me maestre nella “Pedagogia della differenza” e al movimento dell’“Autoriforma gentile” nelle scuole e nelle università che ha coinvolto anche uomini. Di quel sapere e di quelle esperienze c’è un tesoro di libri a cui donne e uomini possono accedere per il loro insegnamento. Esperienze, figlie di un tempo nuovo che hanno dato inizio a una nuova storia, dando senso a scuola all’essere donne e scoprendo il piacere dell’insegnare e dell’imparare. Da ripetitrici e trasmettitrici di un sapere e di una lingua che cancellano noi donne, siamo diventate protagoniste e produttrici di nuovo sapere, nuove pratiche educative, nuovo linguaggio nel rispetto della differenza sessuale, in un rapporto relazionale tra chi insegna e chi impara. Si educa alla relazione praticandola. Oggi, in un continuum materno da madre in figlia, sono le ragazze e le giovani donne a insegnare la sessuazione dei saperi e del linguaggio, come ho visto fare nel gruppo “Cittadinanzattiva” da alcune di loro. Come non essere felice?

(Il Quotidiano del Sud, rubrica “Io, donna”, 2 dicembre 2023)

di Roberta De Monticelli

È questa settimana in libreria “J’Accuse”, un libro di Francesca Albanese – relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati – in conversazione con Christian Elia (Fuori Scena, RCS) che offre in sette brevi capitoli un glossario per capire che cosa è successo in Palestina e in Israele. Pubblichiamo un estratto della postfazione.

Gaza non c’è più – è solo un ammasso di dolore e rovina. Un’apocalisse è in corso, in tutti i sensi della parola. Una rivelazione, soprattutto. Non solo degli estremi di cui siamo capaci quando i vincoli del diritto e della civiltà sono violati. Ma anche dell’altra faccia della splendida luna di Israele, la faccia che era nell’ombra: la Palestina. Ora l’altra faccia della luna, tremenda, è nella luce della nostra coscienza, a dispetto del taglio totale di elettricità e connessioni imposto – come se solo la tenebra potesse essere testimone di un sacrificio umano così senza limiti e senza senso. E invece mai così visibile, mai così scoperchiata in tutta la sua tragedia, è oggi la storia intera della nascita e della crescita di Israele nella terra che fu la Palestina storica, delle vie che la costruzione di quello stato ha imboccato e sempre più sistematicamente perseguito, del dolore che queste scelte, non inevitabili, hanno causato: dal lato oscuro della luna soprattutto, ma anche dal lato lucente, in uno stillicidio di veleno e morte. Un dolore che oggi giunge al suo insopportabile zenit.

Dice un grande scrittore che un libro deve essere «un’ascia per rompere il mare di ghiaccio che è dentro di noi» (Franz Kafka). Questo J’Accuse dovrebbe essere un’ascia del genere per ciascuno di noi. Che sia almeno uno scalpello sottile, un cesello addirittura, che con la lama del diritto incida nella profondità della memoria, perché possiamo imparare che terribile cosa sia stata la nostra indifferenza fino ad oggi, e come ogni giorno del nostro ignorare la faccia oscura della luna, ogni ora del nostro silenzio, abbia portato un po’ di energia alla bomba atomica del male che ora sta distruggendo la nostra umanità, insieme ai corpi degli innocenti.

Lo scritto che avete in mano discende direttamente dall’ufficio di un «funzionario dell’umanità»: perché tale, nella sua indipendenza che lo solleva al di sopra dei funzionari stipendiati, è una relatrice speciale delle Nazioni Unite, e ben si adatta al suo ruolo questo appellativo che Edmund Husserl riservava agli eredi di Socrate.

Questo J’Accuse è scritto in nome degli ideali e delle corrispondenti norme e istituzioni che la comunità internazionale si era data per prevenire e spegnere le guerre; perché dov’era la selva geopolitica delle potenze sedesse il governo della legge, il diritto internazionale e i suoi organi di garanzia; perché dov’erano le radici di sangue e di terra delle nazioni scendesse il balsamo della ragione, e tutti noi ricordassimo le radici di carta e pensiero piantate in noi per sostenere la nostra umanità al di sopra degli strati di risentimento, dolore, impunità e violenza che ci salgono ormai alla gola.

Forse è ancora possibile. Che il dono dei vincoli di ragione, accolto dalla parte migliore della tradizione umanistica e della filosofia e infine dalla comunità internazionale, prevalga: e sventi questa ulteriore catastrofe del mondo globale di cui l’Europa annunciò, con le sue guerre novecentesche, l’avvento. Perché ciò che separa, nel mondo intero, il sottilissimo strato di civiltà per cui soltanto possiamo dirci umani dal sottostante oceano di stupidità e ferocia che ci minaccia, è solo l’impegno a brandirle, le carte di cui queste radici sono fatte, invece di brandire le armi.

Che vuol dire: rianimarle del nostro soffio, queste carte e questa lettera che solo lo spirito fa viva. Rianimarle del soffio per cui soltanto l’ideale eccede sul reale, e il valore sul fatto – e soprattutto la ricerca, il dubbio, la veglia critica e la trasparenza logica eccedono sul dogma, l’urlo tribale, la furia ideologica. Eccedono, vuol dire: non si lasciano ridurre a. Eccedono, solo per un soffio. Senza questo soffio, la nostra umanità è perduta. Mi pare che a questo bivio siamo, oggi.

(Il manifesto, 1° dicembre 2023)

di Antonella Nappi

Sono stata alla manifestazione di Milano il 25 novembre contro la violenza sulle donne con un cartello che diceva l’opposto di ciò che molte dicono e scrivono, e alcune sostengono anche in ambiente universitario: che il movimento LGBTQ+ ci rappresenta tutte e tutti. Insinuando così un potere di rappresentanza che mi è odioso perché pensiero del tutto maschile. È una violenza per me insopportabile, ora che ho imparato a riconoscere la violenza che non è Legge da imparare. Ho impiegato cinquant’anni a riconoscere la violenza che da bambina mi sembrava la Legge familiare o sociale che dava il giusto apprendimento. La devo additare e combattere!

Mi preoccupa grandemente che si manchi di elaborazione riflessiva nella protesta e che la si dia in mano al maschilismo mediatico, il maschilismo sempre vincente nella politica rappresentativa, che sia nei parlamenti o nelle strade. C’è invece una disponibilità piacevolissima nelle persone meno giovani e meno organizzate a considerare la violenza della politica, quella dell’economia.

La piazza di Milano il 25 novembre era immensa e molto pacifica, molto riflessiva nella disposizione a considerare la violenza contro le donne; la stessa disposizione che in questi anni considera la violenza della guerra in tutti i luoghi dove i conflitti economici e politici non sono analizzati e gestiti da pratiche di contrattazione verbale e diventano distruzione e morte. Era una piazza piena di giovani padri e madri con bambini. Quella popolazione che fa lo sforzo della comunicazione tra differenti e ci fa progredire, quella su cui investire.

Lì mi erano tutti amici, il mio cartello era il loro, per questa ragione dico che c’è un potenziale di capacità di dirsi ed essere solidali enorme, non buttiamolo nel fosso della contestazione non sapiente. Nel fosso di quell’esasperare l’inimicizia verso la scienza e la politica, solo perché l’economia le influenza e investe la sua potenza nel far sì che si prendano gioco di noi; dobbiamo distinguere tra la scienza e la politica asserviti al guadagno illimitato e quelle con le quali possiamo comunicare e che ci giovano.

Il mio cartello diceva:

«La più grande violenza contro le donne e i bambini è usare corpi di donne per diventare padri di figli a cui si nega la madre. È violenza patriarcale.

Gli uomini devono riconoscere l’altro da sé: le donne.

Con la storia di silenzio e censura che abbiamo noi donne, privarci della desinenza in -a, che da pochi anni ci dava visibilità, è un crimine politico. Chiunque voglia dare visibilità ad altre censure usi la stelletta o altro, ma in aggiunta alla -a, non in sostituzione, così dimostrando di non voler cancellare le donne.

Noi donne non siamo a disposizione degli uomini, non usate il nostro nome: il femminismo è interesse a valorizzare le donne. Non ci lasciamo cancellare.»

(www.libreriadelledonne.it, 1° dicembre 2023)

di Redazione Meduza

È nato un movimento dal nome “La strada di casa” che si sta diffondendo in tutta la Federazione russa. Le donne denunciano la drammatica condizione di un paese in cui in nome della stabilità e della sicurezza tanti giovani non fanno più ritorno a casa. Si sentono beffate dalla propaganda di regime che ha annunciato il 2024 come “anno dedicato alla famiglia”. Quale famiglia si può festeggiare se i padri, i fratelli, i figli, i nipoti non tornano?

Podcast del 15 novembre 2023 sul sito del quotidiano Meduza in lingua russa, con sede a Riga in Lettonia.

(Laura Minguzzi)

Come combattono le mogli e le madri dei coscritti russi per il ritorno a casa dei loro cari? E questo movimento può essere considerato contro la guerra?

«Il 7 novembre, diverse decine di mogli di mobilitati per la guerra in Ucraina hanno organizzato un presidio chiedendo il ritorno a casa dei loro mariti. Successivamente, proteste simili sono state organizzate in tutto il paese. Ora in diverse regioni della Russia le mogli dei mobilitati si trovano ad affrontare la pressione delle forze di sicurezza, scrive “Storie importanti” (rubrica della rivista Verstka). Al momento, è noto che nella regione di Kemerovo e nel territorio di Krasnoyarsk la polizia si reca dalle famiglie dei mobilitati o le convoca [per diffidarle].

In precedenza, nel luglio 2023, il “Consiglio delle madri e delle mogli”, organizzato dalle parenti dei mobilitati e dei coscritti, aveva cessato l’attività. Pochi mesi prima, le autorità avevano iscritto la fondatrice dell’organizzazione, Olga Tsukanova, e lo stesso “Consiglio delle madri e delle mogli” nel registro degli “agenti stranieri”. Le partecipanti al “Consiglio” avevano chiesto al comando militare della Federazione Russa di risolvere i problemi dell’equipaggiamento dei mobilitati* e della coscrizione illegale**. Inoltre, avevano cercato di ottenere un incontro con Putin. Il Cremlino al contrario ha organizzato un incontro con donne rappresentanti del governo».

Nel podcast si parla di come le donne in Russia cerchino di riportare a casa dal fronte i loro mariti e figli e di coloro che le contrastano.

Ospiti della trasmissione sono Anna Ryzhkova e Daria Kucherenko, giornaliste della testata Verstka.

(*) I soldati mandati al fronte non vengono forniti di uniformi, armi e attrezzature, ma sono costretti a comprarsele di tasca propria [Ndr].

(**) Vengono arruolati come soldati e mandati illegalmente al fronte anche uomini che fanno parte di categorie protette che secondo la stessa legge russa non possono essere mandate in combattimento [Ndr].

Qui il podcast in lingua originale del 15 novembre 2023. Durata: 45 minuti

(Quotidiano in lingua russa Meduza, https://meduza.io/,16 novembre 2023)

di Graziella Balestrieri

Intervista di Graziella Balestrieri a Maria Luisa Boccia pubblicata su “L’Unità” del 25/11/2023.

Il femminicidio di Giulia ha innescato una rivolta da parte delle giovani e dei giovani, che chiedono una risposta politica e culturale profonda. Al contrario, i media non accolgono le istanze del discorso femminista e la sinistra si limita a soluzioni normative senza proporre linguaggi o rappresentazioni diverse della società.

Dopo il femminicidio di Giulia sono aumentate le chiamate al 1522, qualcosa sta cambiando?

Questo femminicidio ha provocato una reazione forte e diffusa tra le giovani e i giovani, credo anche per la posizione forte e molto efficace della sorella Elena, che è una di loro, una di quelle generazioni, e che ha detto delle cose decisive e fondamentali ovvero che l’assassino, Filippo, è un uomo normale, il figlio sano del patriarcato. E questo, secondo me, in qualche modo ha provocato quella reazione, di rottura, di ribellione molto forte: non più il silenzio ma fare rumore, i versi «se domani sono io, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima», che significano dire basta. Una reazione politica di rivolta – per usare un termine forte del femminismo delle origini, di Carla Lonzi – che è quell’atto di presa di coscienza individuale che poi diventa collettiva e questo si esprime anche con l’atto della denuncia. Anche la denuncia è un segno di questa rivolta, se trova terreno politico su cui si motiva e si trova anche la volontà di reagire. Non sono così convinta che si abbia fiducia nella capacità di risposta alla denuncia da parte delle istituzioni, di chi deve poi appunto intervenire rispetto alla denuncia. Spesso si continua a pensare che il problema sia il vuoto normativo quando invece il problema è il vuoto operativo cioè: delle norme poi cosa facciamo? Come le applichiamo? C’è la sensibilità alla preparazione, gli strumenti, il rapporto con la rete, per esempio, delle operatrici che rendono effettive anche le norme oppure no? È lì che bisognerebbe intervenire per dare una risposta, invece mi pare che di questo non si parli proprio.

Figlio sano del patriarcato: chi è nella società di oggi?

Sono gli uomini, non c’è da costruire l’identikit del criminale o del patologico, come spesso si fa. No, è la normalità, la violenza anche nelle sue forme estreme più efferate come sono molti femminicidi, anche questo di Giulia lo è, via via che emergono i dettagli è sempre più terrificante il comportamento del femminicida. È una normalità, sono uomini che diventano violenti, perché è nella loro identità maschile, nella sessualità maschile è iscritto il possesso del corpo della donna, che segna la storia millenaria dei rapporti tra i sessi. E si trovano di fronte all’imprevisto della libertà femminile, di una donna che non si adegua, non consente quella modalità. Questo è ciò che è avvenuto, il fatto nuovo, l’evento imprevisto è la libertà femminile che prende le forme più diverse. E non parlo di diritti, parlo proprio dell’attitudine e della predisposizione della donna a seguire sé stessa, a non adattarsi, a non adeguarsi a quello che è previsto, alla normalità cosiddetta dei rapporti tra i sessi, il rapporto affettivo, sessuale… Questo ha messo in crisi non solo le strutture, le culture, ma dall’interno ha messo in crisi i singoli uomini e questo produce diffondersi anche di violenza. È la crisi del patriarcato, è il disordine che produce il di più di violenza.

Perché l’uomo ha paura di una donna libera?

La sua identità è costruita sul possesso. Carla Lonzi parla di patologia possessiva, la donna come primo oggetto del possesso, e la riconosce proprio nella modalità della pulsione e del coito, della forma di realizzazione del piacere, penetrare è possedere e queste sono strutture profonde radicate nell’inconscio. Poi l’immaginario, la rappresentazione, ma ancora di più il discorso pubblico che tendono a ribadire che la famiglia è solo una cosa, che le identità sono quelle, che l’uomo deve corrispondere a quei canoni e la donna a quegli altri. Nelle relazioni sociali, politiche, economiche, sessuali, personali non viene acquisito un principio fondamentale che è quello della differenza, di rivolgersi all’altro e all’altra come differente, prestando attenzione e ascolto a quello che è differente. Quando si scompagina l’ordine che presumiamo naturale si producono anche queste forme di violenza, per questo per affrontarle ci vuole una capacità di lavorare sul terreno politico e culturale, sul terreno del linguaggio, dell’immaginario, delle rappresentazioni, del simbolico prima che su quello delle leggi, tanto più se vengono intese nella dimensione securitaria e punitiva. Gli uomini non sanno come rapportarsi, certo non tutti arrivano alla violenza o all’uccisione però…

Molti danno responsabilità alla scuola…

Stiamo parlando di una questione molto complessa che ha varie facce e coinvolge i rapporti tra generazioni in tutte le dimensioni. Se vogliamo cominciare da quelle fondamentali, sono la famiglia e la scuola. Però prima di mettere l’una contro l’altra dovremmo fornire sia alle famiglie, sia agli educatori degli strumenti, dei materiali. Se i libri di testo rimangono quelli che sono, la storia che studio, la letteratura, le scienze rimangono quelle che sono, l’educazione affettiva è come una goccia nel mare. Dovremmo intervenire, ma non è cosa che si fa in un giorno.

La figura della Presidente Meloni…

La Meloni sul piano pubblico si conforma al maschile, sul piano personale, privato «io sono una donna, sono una madre, sono italiana» ho una famiglia tutta femminile, risponde alla femminilità in pieno. Quindi femminile dove è previsto che devi essere femminile, tradizionale al 100%, quindi nel privato, uniformata al sistema maschile nel pubblico. L’ideologia Dio, Patria e famiglia è un’ideologia di restaurazione. C’è una spinta regressiva a ritornare ad un ordine tradizionale, i cui pilastri sono appunto Dio, Patria e famiglia.

E i social?

Colpire con le parole, con le immagini oggi è molto più diffuso. Però insisto: anche lì, una cosa sono le forme di controllo, ma altra cosa invece è intervenire per una maggiore consapevolezza, investire sul linguaggio dell’immaginario e del simbolico. È più complicato però è più efficace, c’è tanta produzione di un linguaggio differente da parte delle donne e non solo, tante soggettività, perché non raccoglierle? Perché nel mainstream non si dà spazio a queste presenze, queste voci? Ne vede di femministe che hanno pensato, elaborato, scritto nel mainstream? Nei media, nei giornali, poche… Eppure questa presenza migliorerebbe la qualità dei rapporti di tutti. Il femminismo vuole restituire le relazioni alle soggettività, differenti e plurali.

La sinistra invece?

La sinistra italiana è completamente afona su questo. Non sanno far altro che pensare a qualche norma, perché diciamolo: la sinistra dove è che si impegna a produrre, a creare nella società una cultura, un linguaggio, una rappresentazione diversa? A costruire un proprio discorso culturale? non lo fa più. Non ha più gli strumenti, non ha i luoghi. Non c’è una stampa funzionale a questo, una produzione di libri, anche proprio quell’attività che si faceva nella società, nella costruzione dei rapporti, della presenza dei soggetti politici nella società. Se dovessi dire quale sarebbe il punto di vista della sinistra non strettamente politico, ma su quale rappresentazione di una società di uomini e donne libere e differenti hanno, io non saprei con chi confrontarmi, non le so dare un riferimento di un testo, di un convegno, io non ce l’ho tutto questo da parte della sinistra.

Il 25 novembre in piazza cosa si aspetta?

Potrebbe esserci una maggiore presenza dei giovani e delle giovani, e questa è una cosa molto positiva e mi auguro anche che siano presenti più uomini in modalità di attenzione e rispetto per la presenza e il mondo femminile.

(crs.it, 30 novembre 2023)

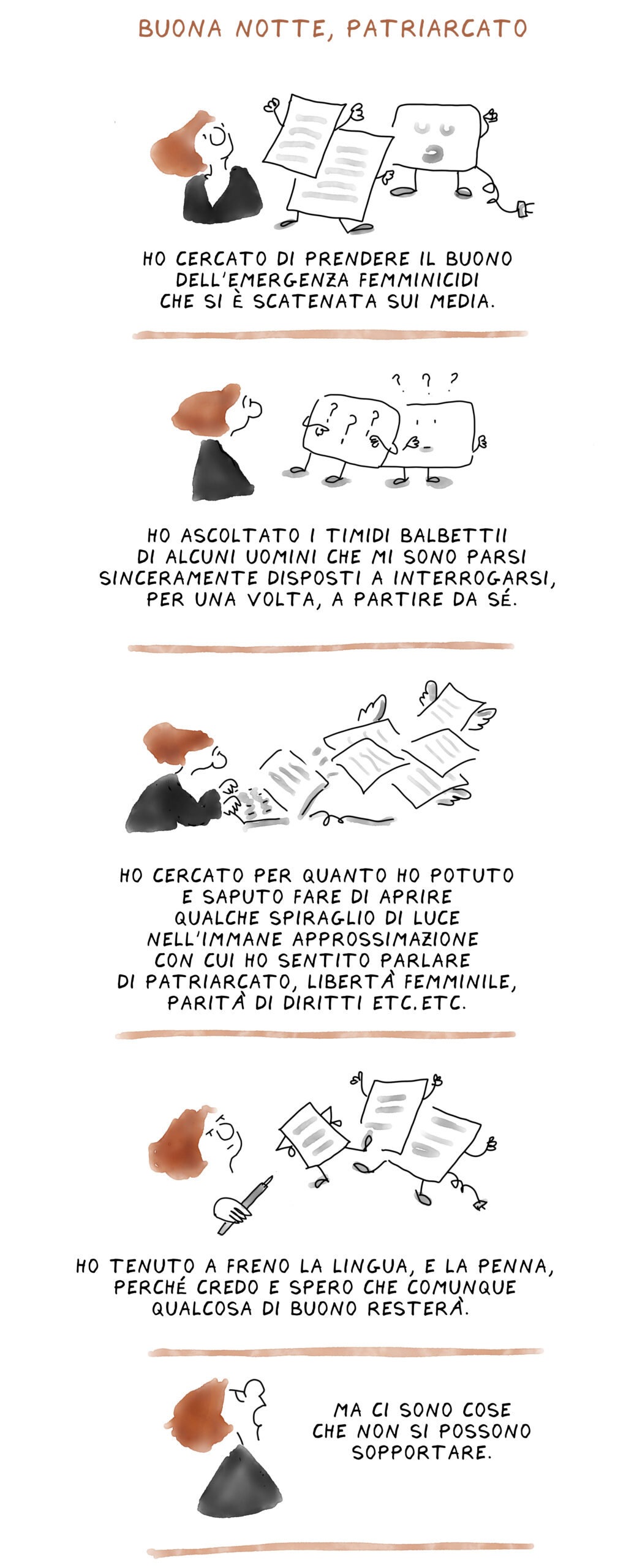

Testo di Ida Dominijanni

Disegni di Pat Carra

Erbacce, 28 novembre 2023

Leggi Il campo di battaglia del patriarcato vacillante di Ida Dominijanni qui.

di Elsa Fornero