di Renata Sarfati

Intervento introduttivo all’incontro alla Casa della Cultura, Milano 14 aprile 2024, Parole e oltre. A partire dall’appello Mai indifferenti. Voci ebraiche per la pace. Video: https://youtu.be/BCb5c5XnhnE

Questo appello è nato non per caso ma da relazioni profonde.

Di fronte alle atrocità del 7 ottobre e alla successiva spaventosa reazione dell’esercito israeliano, ci siamo ritrovate tra amiche – all’inizio eravamo solo donne – per confrontarci sul sentimento di disperazione, di spaesamento, d’impotenza di fronte a ciò che stava accadendo. È stata una di noi, Joan Haim, che ha sentito fortemente la necessità di fare qualcosa di concreto, di costituirci non come un gruppo (non volevamo fare l’ennesimo gruppo) ma con una dichiarazione: Mai indifferenti.

Ognuna di noi ha cercato con uno sforzo di verità di esplorare e di dire i propri sentimenti, anche quelli più contradditori, fino ad arrivare alla stesura di un testo che è poi diventato l’appello dove abbiamo cercato di registrarli e di tradurli in politica. Volevamo spezzare la voce univoca delle istituzioni ebraiche che ci turbava, evitare la politica degli schieramenti “o sei con me o sei contro di me”, contro l’uso strumentale e distorto di parole gonfie di sangue e di lacrime quali antisemitismo, genocidio, sionismo, disumanizzazione dell’altro, senza la necessaria conoscenza della storia. E questo uso viene fatto strumentalmente dal governo di Israele, da parte di molta stampa e un po’ ovunque nel mondo, aggravando il conflitto, alimentando solo odio e facendolo apparire senza soluzione.

Vorrei qui citare una frase da un testo di Simone Weil, tratta da Non ricominciamo la guerra di Troia. Potere delle parole, scritto nel 1937: “Chiarire le nozioni, screditare le parole intrinsecamente vuote, definire l’uso delle altre attraverso analisi precise, ecco un lavoro che, per quanto strano possa sembrare, potrebbe preservare delle vite umane”.

Questo nostro impegno può contribuire a minare il clima di odio e di violenza che ci circonda. Insieme a tante altre persone e gruppi che già ci sono nel mondo vogliamo creare una rete che faccia sentire la sua voce, anche in Israele dove c’è chi lotta contro l’occupazione, per la pace e per l’idea di convivere con uno stato palestinese. Infatti, un altro desiderio che scaturisce da questo impegno è dare sostegno e visibilità a coloro che in Israele vogliono il rilascio degli ostaggi, il cessate il fuoco, la nascita dello Stato di Palestina, una pace giusta. C’è Haaretz, quotidiano di opposizione di grande qualità che non ha paura di affrontare i temi più controversi e scottanti, ci sono associazioni quali Standing together, Parents circle, Women wage peace, e molti altri, donne e uomini coraggiosi, arabi e israeliani, che operano in vari modi, manifestando, mettendo in atto un’altra politica fatta da persone che vedono e si riconoscono nel dolore dell’altro anche andando contro istintivi sentimenti di rabbia. Dobbiamo far conoscere la loro esistenza. Sono solo una minoranza, è vero, può sembrare utopico nella terribile congiuntura attuale ma sono punti di partenza per ricominciare.

(www.libreriadelledonne.it, 1° maggio 2024)

di Silvia Jop

Il suo ultimo film Ingeborg Bachmann – Journey into the desert, presentato al Festival di Berlino nel 2023, è stato proiettato il 12 aprile a Venezia in occasione del Festival Incroci di Civiltà in collaborazione con il progetto Una camera tutta per sé promosso da Isola Edipo, Rete Cinema in Laguna e università di Ca’ Foscari.

Come nasce il suo incontro con il cinema?

All’inizio degli anni Sessanta sono partita da una Germania triste e segnata e sono andata a Parigi, dove sentivo un fermento particolare, per imparare il francese. In pochissimo tempo sono stata travolta dai film della Nouvelle Vague che mi hanno aperto una finestra su un mondo che fino a quel momento non conoscevo davvero: il cinema. È stato poi quando ho visto Il settimo sigillo di Bergman che ho capito che nel futuro avrei voluto fare quello. Anche se ancora non sapevo come e quanto quel futuro sarebbe durato.

A partire dal suo primo film, Il secondo risveglio di Christa Klages (1978), citandone poi solo alcuni come Sorelle (1979), Anni di piombo (1981) e ancora Rosa L. (1986) Rosenstrasse (2003), Hannah Arendt (2012) fino a questo lavoro dedicato a Ingeborg Bachmann, si è sempre occupata di figure femminili di cui ha indagato le condizioni sociali, esistenziali e biografiche, senza però mai farne retorica. È stata una scelta a priori o è accaduto naturalmente così?

È venuto un po’ naturalmente e al contempo forzatamente. Le grandi donne sui cui ho fatto dei film, come ad esempio Rosa Luxemburg, Hannah Arendt o Ingeborg Bachmann, sono donne a cui mi sono dedicata inizialmente su sollecitazioni esterne. Non erano figure a cui io stessi pensando in quel momento. Rosa Luxemburg, ad esempio, era un film che voleva realizzare Fassbinder. Quando è morto, il suo produttore è venuto da me e mi ha detto: «Questo è un film che devi fare tu sia in virtù del legame che avevi con Fassbinder, sia del fatto che sei una donna». Quella era la prima volta in cui l’essere donna mi aveva messa in una condizione favorevole. Così ho cominciato a studiare moltissimo e fare moltissime ricerche sulla vita di Luxemburg. E a partire da quel momento ho cercato il mio punto di vista per raccontarla. Da lì è venuto un po’ tutto da sé. Probabilmente il fatto che in Germania fossi una delle poche donne a fare cinema ha fatto sì che fossi il primo nome a cui si pensava quando si voleva far raccontare certe storie. Dopodiché credo che il mio raccontare donne da tutta la vita sia legato anche a un fatto tanto naturale quanto ovvio: sono una donna e sono figlia di una madre non sposata, molto intelligente e indipendente, che mi ha cresciuta stimolandomi sempre a cercare la mia autonomia e la mia affermazione. Sono quindi cresciuta con questa postura.

Tra tutte le donne che ha raccontato ce n’è qualcuna con cui sente di aver mantenuto un legame interno?

Un po’ con tutte. Il modo in cui mi immergo nelle loro vite in tutto il periodo di ricerca e l’intensità con cui penso a loro mentre realizzo un film a loro dedicato fanno sì che mi entrino dentro e lì restino. Se dovessi poi proprio dire quali donne di quale mio film percepisco intimamente in modo più chiaro dentro di me, forse direi che sono le due sorelle del film Sorelle – L’equilibrio della felicità (1979), il mio secondo film. Ho scoperto solo molti anni dopo di avere una sorella. Con quel film forse ho intuito inconsciamente di non essere figlia unica.

Il cinema, nonostante gli sviluppi tecnologici, continua ad essere una grande macchina novecentesca che si regge sul lavoro sinergico di moltissime figure e competenze. Tra queste il ruolo del regista, spesso raccontato come solitario. Che tipo di esperienza è stata ed è per lei?

La mia storia di regista è una storia particolare perché in realtà sono entrata nel mondo del cinema facendo l’attrice, unico modo allora per una donna, soprattutto nella Germania dell’epoca, di essere accolta in questo settore. Lì per lì si è trattato un po’ di un salto nel vuoto, di un tentativo che ho fatto con grande insicurezza.

A posteriori posso dire che fare l’attrice per degli anni si è trasformato in un privilegio: non solo mi ha aiutata ad accedere alla possibilità della regia ma mi ha aiutata successivamente anche nella direzione degli attori stessi perché conoscevo e conosco la condizione del loro ruolo e della posizione in cui un attore è quando si trova con un copione tra le mani e su un set. Dopodiché è evidente che a me interessasse fare la regista e una volta conquistata quella posizione non ho più fatto l’attrice.

Da quel momento in poi ho fatto esperienza, oltre che della dimensione collettiva del processo di realizzazione di un film, anche della solitudine fisiologica e indispensabile con cui un regista deve fare i conti per quanto riguarda tutta la fase di ideazione, elaborazione, ricerca e scrittura. Diciamo che fare cinema corrisponde a vivere in un movimento di tensione continua tra individualità e collettività.

In questo movimento, è centrale il momento in cui si scelgono gli attori e le attrici. Nel corso del tempo ha consolidato il rapporto con alcune attrici che tornano spesso nei suoi film. Prima tra tutte Barbara Sukowa. Come è nata la prima collaborazione con lei?

Avevo fatto alcuni film con Fassbinder e avevo chiesto suggerimento a lui mentre stavo scrivendo Anni di Piombo (1981, Leone d’oro alla 38a Mostra del Cinema di Venezia) e lui mi ha consigliato Barbara con cui aveva già lavorato. L’incontro con lei poi è stato abbastanza immediato da quel momento in poi per tutti i progetti cinematografici in cui l’ho coinvolta.

Devo dire che si è trattato di un’immediatezza che poi mi ha sempre accompagnata nei film che ho fatto. Quando devo attribuire ruoli e personaggi procedo praticamente sempre per istinto. Credo sia per una ragione di natura creativa e di carattere ma anche forse perché quando facevo l’attrice odiavo fare i provini e non posso pensare di far sentire attrici e attori come mi sentivo anch’io all’epoca.

Sembra un discorso interessante perché in controtendenza con un orientamento comune che invece affida a una raffica di provini il destino di attrici e attori…

Credo sia un fattore anche culturale. Alcuni paesi usano il provino più come un dogma. Io invece devo dire che ho bisogno di sentirmi libera nella scelta delle attrici e degli attori che diventeranno volti e corpi che incarneranno i personaggi nella cui vita mi sono immersa per lunghissimi tempi di ricerca. Quindi procedo prevalentemente per intuizione, che è un procedimento che è più in continuità con un movimento creativo anche più esistenziale.

Dirige film dal 1978 e siamo nel 2024: quanto è cambiato fare film durante questo tempo?

Io credo che fare film oggi sia molto più difficile. Se è vero che lo sviluppo tecnologico ha ampliato la gamma delle possibilità e aumentato il grado di precisione, ha anche reso tutto più difficile e mediato nella creazione. Ha allungato tutti i tempi di realizzazione sia per ragioni di natura produttiva sia per le possibilità a cui puoi accedere nel processo di post-produzione.

Nuovi film all’orizzonte?

Lo sguardo è sempre rivolto al futuro e intravvedo nuovi progetti. Ma, dato che, come mi ha detto una volta Nanni Moretti, «non bisogna parlare mai di un film che non si è ancora fatto altrimenti alla fine non lo si farà», non ne parlerò (ride, ndr).

(Domani, 29 aprile 2024)

di Francesca Traìna

Credo che oggi si debba andare oltre il pensiero schiacciato dalle ideologie e affrontare i problemi legati alla violenza dalla parte di chi la riceve, ma anche di chi la pratica. Questo significa calare il problema nel contesto socio-culturale costruito fin qui e nel vissuto psichico e intrapsichico dei soggetti agenti cercando collegamenti e connessioni tra ciò che la società rimanda come violento e ciò che ciascuno/a è rispetto al proprio agito di soggetto sessuato.

Avverto profondamente, soprattutto in questi ultimi tempi, la consapevolezza di un misfatto che si vorrebbe perpetrare: il tentativo di cancellazione del femminile in quanto non più corrispondente all’ordine patriarcale, il tentativo di limitare o condizionare la libertà femminile esercitando il controllo sul corpo e travalicando il principio della sua inviolabilità. Libertà che grazie al femminismo passa attraverso la possibilità di relazionarsi fra donne in modo diretto e non più secondo il modello riproduttivo che conduceva verso strade di omologazione legittimate dallo sguardo maschile e dalla sua intermediazione.

La relazione fra donne, non ritenuta politica, non è quasi mai stata trascritta nella storia, nel mito – e dunque nel simbolico – determinandone così la miseria, la declassificazione a “fatti di donne” o per dirla col nostro gergo siciliano, “cosi di fímmini”, fatti privati destituiti di valore politico.

E ancora oggi la realtà è soggetta a una invasione capillare e inesorabile di forme di violenza che ci colgono spesso impreparate/i, stupite/i e travolte/i da un senso di impotenza.

La proliferazione di atti violenti è stata così veloce da non darci il tempo di capirne e ricercarne le cause profonde condizionate/i come siamo ad analizzarne le conseguenze.

E siamo mancanti anche di un alfabeto per nominare e rendere riconoscibile la violenza, infinite essendo le sue espressioni.

La violenza sul corpo delle donne, come quella sul corpo dei/delle bambini/e, è la più brutale, ma è opportuno che gli uomini si interroghino su questo e sull’istinto non controllato dal cervello che insieme alla cultura li conduce all’efferatezza. Non c’è giustificazione che le donne possano trovare per gli stupratori acquattati nel buio dei garage in attesa della “preda”, né per coloro che ammazzano le donne perché non ne possiedono il corpo, né per quanti ricattano e schiavizzano per costringere alla prostituzione.

C’è un campo illimitato di violenze psicologiche e fisiche che riducono all’obbedienza, alla sottomissione e che replicano metodi usati dai nazisti nei campi di concentramento per annullare la soggettività umana privandola di identità e dignità, fino alla sua regressione allo stato animale.

C’è poi la violenza del linguaggio, il turpiloquio, l’offesa, l’insulto, l’umiliazione, la paura.

E poi vi sono le tracce visive e sconvolgenti della natura violentata, le immagini sporche dei nuovi media, l’arroganza del mezzo audiovisivo, l’invasività di una tecnologia che vorrebbe ridefinire e manipolare la percezione; le mutazioni dei paesaggi urbani, degli spazi domestici, la difficoltà di capire il mondo.

È un confronto serrato tra il pensiero e l’immaginario dominante, tra la realtà e la sua rappresentazione. Ed è in questa realtà che le donne praticano una possibile resistenza intesa come tensione capace di emettere segnali nuovi verso l’urgenza di un’alternativa, una diversa organizzazione del reale e del simbolico, un cambiamento che partendo da sé cambi il mondo.

La costruzione di un ordine simbolico rispetto all’appiattimento e all’omologazione culturale, ai condizionamenti e all’etica, non solo cattolica, che impone la “famiglia” come unica possibile forma sociale, conferisce valore alla ricchezza potenziale della realtà per svilupparne una singolarità che si ponga in maniera dialettica con un diverso pubblico.

Non si tratta di un approccio meramente contestatario e rivoluzionario, ma sovversivo proprio per il suo essere propositivo che pone la strada di una forte trasformazione e di un nuovo posizionamento femminile fuori dal vittimismo.

(www.libreriadelledonne.it, 29 aprile 2024)

di Tommaso Pincio

Tradotto per la prima volta, La città assediata vede in scena una donna che dietro la sua incapacità di affrancarsi dalle cose più irrilevanti nasconde una mistica malinconia.

Improbabili paragoni

Al momento della morte, a Rio de Janeiro per malattia nel 1977, un giorno prima del suo cinquantasettesimo compleanno, Clarice Lispector restava per molti un enigma. Malgrado non fosse affatto una reclusa, malgrado avesse girato il mondo, frequentato scrittori, artisti e ambienti di vario tipo, malgrado concedesse interviste e fosse apparsa più di una volta in televisione, venivano sollevati dubbi circa il suo luogo di origine, la sua età, il suo vero nome, l’orientamento politico, la fede religiosa. Agli occhi di molti suoi connazionali sembrava una straniera non tanto perché era nata in un villaggio dell’Ucraina «così piccolo e insignificante da non essere nemmeno indicato sulle mappe», quanto perché dopo il matrimonio con un diplomatico aveva trascorso molti anni all’estero, e soprattutto per il suo modo di parlare, la sua strana erre dal suono francese, un difetto di pronuncia che provò a correggere ma che finì sempre per riemergere, come a marcare un conflitto irrisolvibile tra il bisogno di sentirsi brasiliana e l’impossibilità di rinunciare a una forma di alterità. Non per niente poteva definirsi «così misteriosa che nemmeno io capisco me stessa» e ridurre al contempo il suo mistero al fatto «che non ho misteri».

Sapeva essere loquace quanto elusiva, unire al desiderio di difendere la sua vita privata quello non meno intenso di «confessarsi in pubblico e non a un prete». Questa sua natura solo in apparenza contraddittoria, che fa di lei un modello esemplare di come pensarsi scrittori nel secolo scorso e in fondo anche in questo, ha alimentato la costruzione di un personaggio sul quale – come avveniva in Argentina con Borges – ognuno aveva qualcosa da dire o un aneddoto da raccontare. Da qui il proliferare di ritratti che la dipingono come una sfinge, un lupo dagli zigomi alti e gli occhi a mandorla, un’aliena scesa sulla terra con sembianze simili a quelle di Marlene Dietrich per scrivere come Virgina Woolf.

Per non parlare di definizioni iperboliche come quella, spesso citata, per cui Clarice Lispector «era ciò che sarebbe stato Kafka se Kafka fosse stato una donna o se Rilke fosse stato un ebreo brasiliano nato in Ucraina. Se Rimbaud fosse stato una madre e avesse raggiunto i cinquant’anni di età. Se Heidegger avesse cessato di essere tedesco».

Prendiamo il paragone a prima vista più suadente e persuasivo, quello con Kafka. Se si escludono la blatta morente che la ricca signora di La passione secondo G.H. mette in bocca all’apice di una crisi mistica e l’ostinazione di cercare Dio in un mondo in cui Dio è morto, la distanza tra i due autori, in particolare sul piano dello stile, della voce, è siderale. Forse il solo libro in cui la pagina di Lispector lo evoca, a tratti, è La città assediata (Adelphi, pp. 186, € 18,00), che per la sua imperscrutabilità arriva da noi soltanto ora nella bellissima versione di Roberto Francavilla ed Elena Manzato e che anche in Brasile, all’epoca, faticò a trovare un editore nonostante l’autrice godesse già di una certa fama.

Rispetto al fortunato esordio di Vicino al cuore selvaggio, lo stile era infatti completamente diverso. Lispector abbandonava i vortici del monologo interiore per la narrazione in terza persona, una scrittura dalle sembianze gelide e distaccate in cui ad avere la meglio non era la trama ma un susseguirsi di dettagli e immagini isolate che spostavano la partita verso lo spaesamento surrealista o il nitore visionario: di Kafka, appunto. In frasi semplici e perfette come «Le persone da lontano erano ormai nere. E le righe di terra fra le pietre erano scure. Lucrécia Neves attendeva eterea, tranquilla. Sistemando senza guardarli i nastri del vestito» si respira l’aria onirica e notturna di certi paesaggi urbani di Paul Delvaux o quella ancora più sfuggente del Castello, quando Kafka scrive: «Il villaggio era sprofondato nella neve. Del monte del castello non si vedeva nulla, nebbia e tenebra lo circondavano».

Anche la storia è di una semplicità perfetta. Lucrécia è una giovane donna. La vediamo crescere, dividersi tra due pretendenti, sposarsi, restare vedova, sposarsi di nuovo. Il tutto in un luogo immaginario che, da piccolo villaggio popolato da cavalli selvaggi, cresce come cresce Lucrécia, diventando una moderna città da cui gli animali vengono a poco a poco espulsi.

Una vacuità apparente

Lucrécia non ha il fuoco, lo spirito ribelle delle ragazze cui Lispector aveva dato voce fino a allora; è invece una persona superficiale, mossa da ambizioni futili e meramente materiali. Accetta il ruolo che la società le assegna, contenta di diventare una cosa in un mondo di cose; sembra quasi una versione ironica della donna descritta da Simone de Beauvoir nel Secondo sesso, che vide le stampe proprio nel 1949, lo stesso anno in cui uscì la prima versione della Città assediata: «Lucrécia Neves aveva bisogno di tantissime cose: di una gonna a quadretti e di un cappellino della stessa fattura; da tempo ha bisogno di sentirsi come la vedrebbero gli altri, in gonna e cappellino a quadretti, la cintura proprio all’altezza dei fianchi e un fiore sulla cintura: così vestita avrebbe guardato il sobborgo e questo si sarebbe trasformato».

E tuttavia dietro la vacuità apparente, dietro i tratti di una donna «in qualche modo stupida» o almeno estranea al pensiero e agli sforzi di immaginazione, si nasconde una mistica malinconia, un anelito alla trascendenza incapace di affrancarsi dalla nostalgia delle cose materiali. «L’oggetto – la cosa – mi ha sempre affascinata e in certa maniera mi ha distrutta» spiegherà anni dopo la scrittrice. «Nel mio libro La città assediata parlo indirettamente del mistero della cosa. La cosa è un animale specializzato e reso immobile».

Tentando un’altra descrizione, un altro ritratto suggestivo, si potrebbe forse dire che Lispector avrebbe voluto essere Lucrécia, se Lispector non fosse stata Clarice. Ma sarebbe anch’essa un’immagine falsa. La bellezza suprema, il silenzio sublime e stordente cui tende La città assediata è come una porta senza chiave, un mistero senza misteri.

(Alias – il manifesto, 28 aprile 2024)

di Cristina Comencini

C’è qualcosa di inaccettabile e di profondamente urtante nella legge che il Senato ha appena approvato sulla presenza nei consultori di soggetti del Terzo settore che abbiano una «qualificata esperienza nel sostegno alla maternità». Si gioca sulle parole sostenendo che nei consultori erano già previsti «volontari di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono aiutare la maternità difficile dopo la nascita».

Prima e dopo la nascita, questo è l’inganno. Una donna che decide di non poter avere un figlio non ha bisogno di sostegno alla maternità, ha bisogno di assistenza psicologica per affrontare una decisione già presa. Le donne che hanno deciso di non far nascere non vogliono nessuno che gli parli di vita e di bambini. Ne avrebbero bisogno quelle che vivono una “maternità difficile” ma ancora non vediamo l’ombra di un’assistenza dello Stato alle donne sole e senza mezzi.

Hanno tolto gli asili nido dal Pnrr e ora vorrebbero insegnarci cos’è la vita, cos’è un bambino. In Italia le madri e i bambini non contano nulla. I figli nascono solo perché le donne ancora assumono su loro stesse l’onere e la gioia di far nascere. E le più povere, che non hanno mezzi per un asilo nido privato, e quelle che sanno che dovranno “pagare” la decisione di fare un bambino con la rinuncia a una carriera, ancora nel 2024 alla fine saranno costrette a lasciare il lavoro.

Non ce lo devono insegnare gli uomini che si radunano nei talk show cos’è far nascere.

Non ce lo deve insegnare un governo che alle donne per il momento non ha dato niente. Non ci deve essere nessuno a “consigliare” alternative all’aborto a una donna che con dolore ha deciso di non avere un figlio. Le donne sanno esattamente perché in quel momento della loro vita non possono averlo. Noi questa libertà l’abbiamo conquistata tutte insieme e non accetteremo che venga limitata in nessun modo. Siamo pronte con gli uomini a scendere in piazza e non saremo poche. In Francia, dove l’aborto è stato inserito nella costituzione, non come un diritto, ma come una libertà che è garantita alle donne, si fanno molti più bambini dell’Italia. Perché lì far nascere è un valore per tutta la società e i servizi per le donne in gravidanza e per i bambini sono automatici. Hanno tolto gli asili nido dal Pnrr e non abbiamo reagito, forse siamo stanche e scoraggiate dall’immobilismo del nostro paese sulle questioni importanti. E per questo molte non vanno più a votare. Il ponte sullo stretto è più importante dei servizi per i nostri figli. Non abbiamo reagito anche perché non ne facciamo quasi più e questa è una reazione terribile ma giustificata. Non abbiamo reagito ma ora non staremo zitte, e la nostra voce calma può essere molto potente.

(la Repubblica, 27 aprile 2024)

di Fulvio Fenzo

Battaglia di una madre veneziana contro il tribunale che ha ordinato che sua figlia di otto anni venga portata ogni giorno in una casa-famiglia. Il giudice ha autorizzato anche l’uso della forza. La vertenza perché sono impediti i rapporti con il padre. Anche Nordio investito del caso

«Il giudice dichiara il provvedimento immediatamente esecutivo, autorizzando l’uso della forza pubblica e/o ufficiale sanitario per la sua attuazione». A otto anni, ogni giorno, una bambina verrà dunque prelevata – anche con la forza – dalla casa dove ha finora vissuto con la madre, sulla terraferma veneziana, portata in una casa-famiglia e ricondotta nell’abitazione di sera. Una battaglia prima familiare (anche se una famiglia completa non c’è mai stata, visto che il papà avrebbe voluto far abortire la madre) e poi legale che si trascina da almeno sette anni, il cui atto esecutivo è stato emesso pochi giorni fa dal Tribunale di Venezia, togliendo la piccola alla mamma che l’ha fatta nascere e crescere per buona parte del giorno. Un caso che è da tempo sul tavolo della Commissione parlamentare sul femminicidio e per il quale è stato investito anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Allo scoperto

Frida, la mamma, era stata per lungo tempo in silenzio su questa vicenda, ma di fronte alla decisione del Tribunale ha deciso di uscire allo scoperto, raccogliendo il sostegno di parlamentari e politici che ora chiedono di fare luce sulla vicenda. «Affronti la gravidanza da sola, partorisci da sola, cresci la tua creatura da sola. Siete una famiglia monogenitoriale a tutti gli effetti. Poi entri in tribunale e, nel tritacarne dell’articolo 250 (riconoscimento tardivo) e della legge 54/2006, tua figlia perde di colpo l’identità, la madre, il suo ambiente di crescita, tutta la sua vita» denuncia Frida. «I giudici di Venezia continuano a sostenere un rapporto obbligato tra una figlia e un padre, divenuto tale attraverso un riconoscimento tardivo e senza prova del Dna, che per la stessa bambina è un estraneo – spiega Veronica Giannone, candidata per Vita ed ex deputata 5 Stelle – La donna è accusata da una perizia di essere “madre alienante”, costrutto ascientifico non riconosciuto né in termini legali, né scientifici o giuridici – prosegue – ma continua a chiedere che la figlia possa essere ascoltata, mentre il tribunale non ritiene fondata la richiesta materna. Anzi, dispone la collocazione extrafamiliare diurna, l’iscrizione obbligatoria a scuola, sebbene la bambina abbia sempre svolto istruzione parentale come previsto dalla Costituzione, superando gli esami, dispone che i servizi sociali affidatari organizzino le visite al padre, e il pagamento di migliaia di euro per spese di lite».

Un “genitore alienante” sarebbe quello che alimenta l’astio e il rifiuto verso l’altro genitore, ma Frida, docente quarantenne molto stimata, ha cresciuto in solitudine e solo con l’amore l’unica figlia che ha avuto, poiché il padre biologico – docente universitario – voleva imporre alla donna di abortire, salvo poi, quando la piccola aveva quasi un anno, cambiare idea e chiedere il riconoscimento della paternità e avviando la battaglia legale. In tutto questo, denuncia la madre, «mia figlia è stata zittita, trattata come una bambola di pezza che i servizi sociali di Venezia hanno il compito di piazzare in una struttura diurna usando anche la forza pubblica». E sull’accusa di violenze passate subite dal padre, la giudice avrebbe parlato di “componente mitologica” da parte della madre, «nonostante la certificazione agli atti del Centro antiviolenza che mi segue e che non è stato interpellato», aggiunge mamma Frida.

«Violenza istituzionale»

«Siamo davanti al caso di una mamma a cui è stata letteralmente sottratta la figlia. – commenta Pina Picierno, eurodeputata Pd e vicepresidente del Parlamento europeo – Gli atti del tribunale devono essere acquisiti dalla Commissione parlamentare sul femminicidio. Si tratta di un caso di vera e propria violenza istituzionale che ha condannato Frida a essere bersaglio di vittimizzazione secondaria, un fenomeno che purtroppo sta coinvolgendo un numero sempre maggiore di donne. Bisogna ascoltare le ragioni di Frida e intervenire per garantire il diritto a essere mamma e, allo stesso tempo, occorre un profondo processo di revisione del testo della legge sul riconoscimento». «Si tratta di tutelare una bambina e sua madre che a questo punto rischiano la separazione, com’è già accaduto in molti casi simili. – aggiunge il Movimento per i diritti delle donne – Ci sono problemi evidenti anche nella riforma Cartabia che non vanno nella direzione dell’interesse della protezione dei minori».

Ma gli appelli arrivano anche in Comune di Venezia con Monica Sambo, consigliera comunale Pd: «Questo è uno dei 36 casi esemplari di vittimizzazione secondaria da parte delle istituzioni. Da tempo abbiamo chiesto al sindaco di Verona, Luigi Brugnaro, di incontrare questa mamma, anche perché il Comune è sempre stato coinvolto in questi anni nella vicenda. Oltre alle dichiarazioni per il contrasto alla violenza contro le donne, ci vogliono anche i fatti».

(Il Gazzettino, 27 aprile 2024)

di Luciana Castellina

No, non farò la cronaca della manifestazione, di cui peraltro non so neppure chi siano stati gli oratori ufficiali, perché a piazza del Duomo, pur essendo stata presente per sei ore nel corteo, non ci sono neppure arrivata, tanta era la folla che aveva riempito mezza città. Della redazione del giornale a Milano ce ne erano tantissimi, tutti dietro lo striscione del manifesto, fieri di aver dato alla consueta celebrazione milanese del 25 aprile, come fu trent’anni fa, uno slancio particolare. Scrivere spetta a loro.

Certo raccontare mi sarebbe piaciuto, perché a un evento così non capita sempre di partecipare. È stata infatti una manifestazione non solo enorme, ma partecipata nella sua stragrande maggioranza da una generazione nuovissima, mai vista prima: dai quindici anni (tanti studenti medi) ai venticinque, proprio giovanissimi.

È davvero un fatto politico nuovo: in particolare sulla guerra, ma non solo, i ventenni tornano ad affacciarsi sulla scena. Credo sia perché avvertono che siamo ad un mutamento epocale del mondo e sono spinti a mobilitarsi. A modo loro, naturalmente. Sono allegri, lungo il percorso a migliaia hanno ballato al ritmo della formidabile musica installata sull’enorme carro dell’Arci e offerta dal suo famoso circolo La Magnolia.

Chi sono? Per chi votano? O meglio, vanno a votare? Non lo so, i più non erano nemmeno aggregati attorno a bandiere che esibiscono l’appartenenza, sciolti. A guardarli mi viene ancora più da ridere di quanta ormai me ne viene il lunedì sera quando La7 comunica i dati del settimanale sondaggio: Fratelli d’Italia +0,07, PD -0,02, 5S o Calenda cifre di analoga rilevanza. E poi nella settimana successiva tutti i politologi impegnati a spiegare i profondi mutamenti della società italiana a partire da quegli zeri, senza nessuno che ci informi davvero su cosa pensa il 60% di giovani che pure nella politica si impegna.

Scrivo, comunque, perché a questa giovane forza politica emergente vorrei raccomandare due cose:

1) state attenti, oltre che al fascismo ufficiale, anche all’antifascismo sbandierato da chi se ne serve come copertura per proprie assai simili magagne. Non faccio nomi, ma consiglio di fare attenzione.

2) credo sia utile ricordare sempre che la guerra partigiana italiana è stata assai diversa da quella di molti altri paesi occupati dai nazisti. La più parte di loro, a cominciare dalla Francia e dalle monarchie nordiche, hanno combattuto con le spalle coperte dalla legittimità dei governi che erano stati sconfitti e in nome dei quali la Resistenza del paese combatteva. In Italia i nostri ragazzi sono andati in montagna senza sapere cosa davvero fosse la democrazia e l’antifascismo, e senza nessuno che coprisse loro le spalle. Un azzardo incalcolabile. Ecco, oggi ce ne vuole altrettanto per fare quanto è indispensabile: cambiare il mondo. È difficile, lo so. Ma stasera sono così ottimista che penso ce la potranno fare.

(il manifesto, 26 aprile 2024)

di Viviana Daloiso

Resistere alla fine del mondo. Dover restare vivi, mentre la vita di prima esplode e scompare. È quello che è toccato a papà Massimo il 31 luglio 2017, quando sua figlia Alba Chiara, ventidue anni, è stata ammazzata a colpi di pistola dal suo ex fidanzato Mattia a Tenno, in Trentino. Che poi a sua volta, con la stessa pistola, s’è tolto la vita. La coppia perfetta, il ragazzo più bravo della scuola e del paese lui, la ragazza più bella e intelligente lei. Amici dall’asilo, fidanzati dall’adolescenza, considerati come figli dai genitori l’uno dell’altra. Una storia simile a quella di Giulia Cecchettin, solo che nel 2017 – sembra passato un secolo – all’Italia i femminicidi facevano meno effetto. È servito tempo, perché nell’opinione pubblica montasse l’indignazione per la violenza di genere e la logica patriarcale che ha portato alla mobilitazione e alle proteste dello scorso inverno in tutto il Paese. Ed è servito tempo perché nella minuscola Tenno, che ha la popolazione di un condominio d’una grande d’una città, la fine di Alba Chiara fosse chiamata col nome di femminicidio e non di “disgrazia” o “incidente”. Massimo Baroni ripercorre quei mesi ancora visibilmente commosso: «La storia finì sui giornali. Il sindaco si dovette dimettere perché il consiglio comunale non riusciva ad accettare che mettessimo una stele o una targa con su scritto semplicemente che Alba Chiara era stata uccisa in quanto donna. Uccisa da un uomo perché in quanto donna aveva preso una decisione».

È diventato a suo modo femminista, questo padre che divide il suo tempo tra i turni in fabbrica e l’associazione che ha dedicato a sua figlia e che di lei porta il nome, conosciuta e attiva in tutto il Trentino. Perché dopo quella prima resistenza, al lutto e all’oltraggio, Massimo ha deciso che anche Alba Chiara doveva resistere, col suo messaggio, i suoi sogni, il significato della sua vita e della sua morte: «Non sono diventato psicologo ovviamente – spiega ridendo –, né sociologo. Non so spiegare il patriarcato o i rapporti fra uomini e donne, ma sono fermamente convinto che la sua storia vada raccontata insieme a quella di tutte le donne che vengono uccise, a cominciare da quelle a cui tocca questa sorte in Alto Adige». Le conosce per nome, le elenca tutte soffermandosi su Celine, che di anni ne aveva ventuno, ed è stata uccisa a Silandro ad agosto: «Non se ne parla già più, nessuno ricorda la sua storia. Sento di doverla raccontare io, è il motivo per cui la cito durante tutti gli incontri a cui partecipo». Papà Massimo vuole essere la voce delle vittime, ma vuole anche alzare la voce coi carnefici, «perché è soprattutto agli uomini che spero servano gli incontri, i laboratori e le attività che organizziamo. Io ne esco sempre cambiato, tornando a casa metto sotto la lente i miei comportamenti e ne riconosco i limiti, riconosco i limiti del nostro modo di amare, l’incapacità di esprimere il nostro disagio che può trasformarsi in violenza. Ma la violenza non è un destino».

Così donne e uomini si raccontano e si misurano nelle serate e negli eventi organizzati dall’Associazione Alba Chiara, in particolare con l’iniziativa del Festival Eutropia, «che è il nome della città delle connessioni di Calvino ed è il tentativo che vogliamo mettere in campo di intrecciare e ricostruire relazioni sane tra maschile e femminile». A cominciare dal supporto agli sportelli e ai centri antiviolenza del territorio, che negli ultimi anni si sono moltiplicati. Ma la resistenza continua: «Il 2 maggio voteremo per la Commissione provinciale Pari opportunità con tutte le 18 associazioni presenti sul territorio e impegnate in questo campo. Io sarò, purtroppo, l’unico uomo presente». La sfida è che gli uomini cambino, che facciano propria la battaglia per i diritti delle donne. «Come dovrò insegnare a mio nipote». A inizio anno è arrivata la notizia che Aurora, la sorella minore di Alba Chiara, è incinta: «È un maschietto. Lo educheremo ad essere diverso».

(Avvenire, 25 aprile 2024, con il titolo «Papà Massimo e la luce di Alba Chiara: “lotto contro i femminicidi”)

Quando le donne si sono impegnate nelle battaglie le vittorie sono state vittorie per tutta la società. La politica che vede le donne in prima linea è politica d’inclusione, di rispetto delle diversità, di pace. (Tina Anselmi)

Buona festa!

La redazione del sito

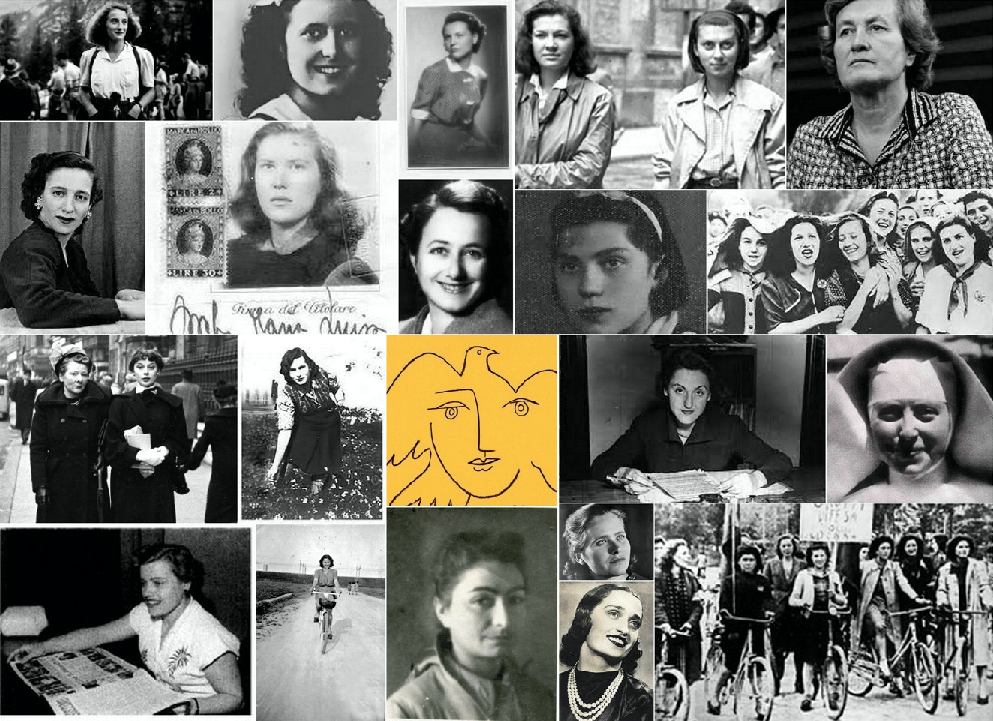

Da sinistra a destra:

– Ebe Bavestrelli, Antonietta Romano Bramo (Fiamma), Claudia Ruggerini (Marisa), Lia Bellora (soprabito bianco), Tina Anselmi (Gabriella)

– Maddalena Cerasuolo (Maria Esposito), Marisa Ombra (Lilia), Lia Galeotti Bianchi (Lia), Rina Ferrè, Gruppo donne

– Audrey Hepburn, Leda Antinori, Faccia della pace (Picasso), Carla Capponi (Elena), Enrichetta Alfieri

– Gina Borellini (Kira), Onorina Brambilla Pesce (Nori), Maria Antonietta Moro (Anna), Norma Pratelli Parenti, Irma Bandiera (Mimma), Gruppi di difesa della donna.

(www.libreriadelledonne.it, 24 aprile 2024)

di Emanuela Mariotto

Cápito su Quarta Repubblica a dibattito iniziato. Si parla di Neolingua e scopro che la Zanichelli, per essere inclusiva, ha pubblicato un libro di testo per la Scuola nel quale la desinenza di genere è sostituita dalla chiocciola o dalla schwa o dall’asterisco. “Uscit@ di casa”. La schwa non c’è sulla tastiera. Provate a leggere questa Neolingua o a parlarla. Confusione simbolica massima. La discussione è accesissima e mi fa fare alcune riflessioni. C’è un dato evidente e visibile, l’umanità è composta di donne e di uomini che, al di là del loro orientamento sessuale, sono senza dubbio donne e uomini. Per secoli tale realtà è stata ben simbolizzata dalla lingua. Nella lingua italiana ci sono genere femminile e genere maschile, senza considerare l’orientamento sessuale per il quale vi sono parole specifiche, lesbiche, omosessuali, transessuali, bisessuali, asessuali, fluidi.

Con le rivendicazioni Lgbt arriva il delirio della Neolingua. La lingua deve includere tutti i vari orientamenti sessuali. Si interviene allora a livello simbolico nel corpo della lingua così come, con le cure ormonali e gli interventi chirurgici, si interviene sul genere dei corpi, modificandoli. I corpi fisici però oppongono ai deliri inclusivi la concreta realtà dei cromosomi, per cui anche un transessuale resta uomo e donna, conservando cromosomi, organi, scheletro e muscolatura del sesso originario. Nella Neolingua invece tutto diventa indistinto e si produce solamente una regressione simbolica, contravvenendo a una delle regole fondamentali di ogni lingua, la lingua deve servire a fare chiarezza non a far precipitare nell’indistinto.

(Facebook, 23 aprile 2024)

di Claudia Fanti

Estela De Carlotto: laurea honoris causa all’università Roma Tre per la “nonna più famosa dell’Argentina” che non ha mai smesso di chiedere “verità e giustizia” per i desaparecidos della dittatura e oggi si trova nel mirino del presidente Milei

Se nel suo paese la vicepresidente Victoria Villarruel l’ha definita «un personaggio sinistro», in Italia Estela de Carlotto, presidente delle Abuelas de Plaza de Mayo, ha ricevuto invece un importante riconoscimento: in quella che lei considera la sua seconda patria (suo marito è di Arzignano, in provincia di Vicenza), l’Università Roma Tre le ha conferito mercoledì la laurea honoris causa in Lingue e letterature per la didattica e la traduzione per l’impegno a favore del diritto all’identità anche in ambito letterario-drammaturgico.

Un’occasione per denunciare gli attacchi governativi alle politiche di “Memoria, verità e giustizia”, ma anche per raccontare la lotta delle Abuelas e la loro gioia per il ritrovamento di 137 nipoti sottratti all’oblio della dittatura, uno dei quali, il n. 114, è proprio suo nipote Guido: il figlio della sua primogenita Laura, sequestrata nel 1977 mentre era incinta di tre mesi, rinchiusa nel centro di detenzione clandestino La Cacha, a La Plata, e poi assassinata, all’età di ventitré anni, due mesi dopo il parto. È di tutto questo che abbiamo parlato con la nonna più famosa dell’Argentina, che giovedì è stata ricevuta in udienza dal papa, «un argentino di grande valore – ha sottolineato – per tutto ciò che fa per il nostro paese e per il mondo intero».

Che clima si respira oggi in Argentina?

Sono passati appena quattro mesi dall’insediamento di Milei e c’è una profonda ribellione sociale. Non c’è violenza, ma le proteste sono innumerevoli e permanenti, malgrado la repressione e il divieto per i manifestanti di occupare le strade. La cosa più grave è che stanno licenziando un sacco di gente, che 15mila persone si sono ritrovate di colpo senza un impiego. Cercatevi un altro lavoro, viene loro detto. Ma quale? Ma dove, se il lavoro non c’è? Alcuni anziani dicono: a me manca solo un anno per andare in pensione! Non importa. La gente arriva sul posto di lavoro e non la fanno entrare. Nemmeno una parola di spiegazione. È brutale, inumano.

Il governo taglia persino i fondi per le mense popolari.

Già. Che si organizzino, che si mettano a lavorare, dicono. E di nuovo mi chiedo: ma dove? Si tratta di gente molto umile, che non ha terminato neppure le scuole primarie. No hay plata, mancano i soldi, è quello che il presidente ripete più spesso. Però evidentemente per alcune cose il denaro si trova. Milei ha vinto, ed è dunque il presidente legittimo, ma non è il padrone dell’Argentina. Il sovrano è il popolo, sia quello che lo ha votato, sia quello che non l’ha votato. E il presidente deve fare quello di cui il popolo ha bisogno. Non chiediamo neppure che si dimetta: quello che ho detto io, e che non gli è per niente piaciuto, è che, avendo fatto tante promesse, ora deve mantenerle. Altrimenti deve andarsene. Una persona che promette e non mantiene è un bugiardo.

Quanto è difficile per voi Madri e Nonne di Piazza di Maggio continuare la vostra ricerca sotto un governo negazionista come quello di Milei?

Continuiamo a lavorare, noi e gli altri organismi per i diritti umani, per ottenere verità e giustizia. E perché non si perda la memoria. Il presidente dice che mentiamo, che non è vero che ci siano 30mila desaparecidos. E peggio ancora la vicepresidente Villarruel, che è figlia di militari. Ma tutto è stato dimostrato, tutto è documentato: nomi e cognomi, la lista dei campi di concentramento, i voli della morte… Tutte queste atrocità non si cancellano perché un presidente dice: «No fueron 30.000». Se ci mancano di rispetto dicendo che i nostri figli erano assassini, è gioco facile per noi dimostrare che gli assassini sono loro. In ogni caso, la nostra ricerca non si fermerà: vogliamo trovare i 300 nipoti che mancano all’appello. E che possono trovarsi in qualunque parte del mondo.

La vicepresidente Villarruel ha parlato di lei come di un personaggio «piuttosto sinistro». Le ha risposto?

No, non ne vale la pena. La gente mi conosce, sa che in 47 anni non abbiamo mai pronunciato discorsi d’odio, non abbiamo mai voluto vendetta. Chiediamo solo verità e giustizia. E se abbiamo lavorato durante la dittatura correndo grandi pericoli, non ci facciamo certo intimidire oggi.

Com’è il tuo rapporto con tuo nipote Guido?

Ogni giorno ci conosciamo meglio e ci vogliamo più bene. E ora sono felice, perché la famiglia è completa. Che emozione incredibile quando mi hanno detto che lo avevano trovato!

Una signora un giorno aveva confidato a sua moglie che era stato adottato. Quando lui lo aveva saputo, si era chiesto: non sarò figlio di desaparecidos? E guardando la televisione, dove in quel momento parlavo io, aveva fatto una battuta: perlomeno che sia lei mia nonna! Quindi era venuto alla Conadi (la Commissione nazionale per il diritto all’identità, nda), dove lavora mia figlia Claudia, e si era sottoposto al test del Dna.

(il manifesto, 23 aprile 2024)

di Veronica Daltri

A Ravenna un Istituto conserva vite e immagini delle staffette partigiane. Tessere di un mosaico che racconta il coraggio, i sogni e le speranze di emancipazione. Andate deluse nel dopoguerra

Milioni di vite dormono all’interno degli archivi storici. Dentro pile di cartelle, cassetti cigolanti e burocrazia scoraggiante. Questa volta però ne abbiamo svegliate alcune: quelle delle donne partigiane romagnole che durante la guerra ai nazifascisti agivano nelle campagne del ravennate. Possiamo farlo grazie al lavoro dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Ravenna e provincia.

È un mosaico che prende forma, quando apriamo la cartella «Biografie di staffette» dell’Archivio dell’Istituto di Ravenna, che dei mosaici, tra l’altro, è la regina. Fatto di tante tessere, o meglio di foto-tessere, ognuna collegata a un documento scritto che ripercorre dettagliatamente le azioni nella guerra di liberazione. Era così che le partigiane e i partigiani chiedevano, dopo la guerra, il sussidio dello Stato per avere fatto parte della Resistenza. Per ottenere il riconoscimento serviva aver usato le armi in combattimento. Molti partigiani hanno potuto dimostrare facilmente la propria partecipazione ad azioni armate. Per le donne è stato un po’ più complicato. Ne abbiamo parlato con Laura Orlandini, ricercatrice presso l’Istituto.

Questi documenti sono in fondo atti burocratici, eppure sono ricchi di dettagli, come mai?

Sono vere e proprie biografie, compilate nel primissimo dopoguerra dalle sedi del Partito Comunista e dell’Anpi sparse nella provincia. L’obiettivo era probabilmente la richiesta di sussidio, lo ottenevano solo le staffette direttamente collegate alle brigate che dimostravano di avere compiuto azioni di carattere militare, ovvero se avevano trasportato armi o direttive strategiche. Le attività di resistenza civile delle donne, come la laboriosa opera di sostegno alle brigate, il recupero di cibo e indumenti, la rete organizzata di accoglienza e rifugio dei partigiani nelle proprie case, ma anche le azioni di protesta pubblica, sono state dimenticate. Derubricate talvolta, nel discorso pubblico, come parte dell’opera di cura che spetta “naturalmente” al ruolo femminile. Invece ognuna di queste azioni aveva origine da una scelta, consapevole e rischiosa, e cosciente della propria forza.

Quali tipo di informazioni si possono dedurre dalle fotografie e dalle biografie?

Ogni coppia biografia-foto è un minifilm: alcune sono estremamente dettagliate, altre molto più telegrafiche, quasi dei flash. In questi casi, a volte colpisce come poche semplici parole riescano a descrivere le situazioni estreme che vivevano quotidianamente, come ad esempio una biografia dove c’è scritto che la persona «ha più volte sfidato la morte, risolvendo sempre i compiti che le venivano affidati». Le fotografie invece sono diverse: alcune sono in posa, ritratti curati da studio fotografico, altre invece sono foto private, scattate nel giardino di casa o in una piazza. C’è un esempio molto interessante: sul retro dell’immagine, c’è scritto «per essere sempre ricordata tua», era quindi una foto destinata ad una persona amata, ma poi chissà per quale ragione dovuta alla guerra, si è ritrovata tra queste biografie.

C’è anche un altro tipo di documento che accompagna in maniera parallela le storie di queste donne partigiane, ovvero i volantini dei Gruppi di Difesa della Donna, che sono anch’essi conservati nel vostro archivio. Di che si tratta?

I Gruppi di Difesa della Donna erano un’organizzazione che univa tutte le donne in lotta contro il nazifascismo. Parte integrante del C.L.N, la loro storia è stata completamente dimenticata dalla storiografia sulla Resistenza fino a pochi anni fa. Le donne che aderivano volevano comunicare con tutte, distribuivano i loro volantini alle contadine, alle massaie, alle operaie, invitandole a protestare contro le requisizioni alimentari e la violenza dell’occupante. Stupisce leggere come, insieme alle rivendicazioni della lotta di Liberazione, si parlasse già di parità di salario, del congedo di gravidanza dal luogo di lavoro e della libertà di scelta per la professione. Si parlava, insomma, di democrazia e partecipazione. Non si tratta di chiedersi cosa hanno fatto le donne per la Resistenza, ma riconoscere che c’è stata una Resistenza delle donne, che partiva da presupposti e obiettivi diversi e che ha portato avanti istanze di emancipazione. Come si legge in uno di questi volantini «rivendichiamo il nostro posto nella vita sociale, facciamo sentire la nostra voce: anche noi vogliamo partecipare attivamente nei Comitati di Liberazione Nazionale e nelle Giunte Popolari».

E dopo la guerra che ne è stato?

La maggior parte delle donne che avevano preso parte alla resistenza civile durante la guerra non hanno avuto altra strada se non rientrare nella vita quotidiana nel ruolo che gli era stato assegnato dalla famiglia patriarcale con al vertice il capofamiglia. Il sogno di cambiare il mondo, avuto durante la Resistenza, non ha trovato spazio nella realtà. Non bastava la fine della dittatura fascista per superare una mentalità che resisteva da secoli e mentre mariti e compagni di partito riprendevano il loro spazio, le donne si trovavano a combattere una battaglia molto più dura e lunga, in una società che continuava ad affidare loro tutto il peso della cura dei figli e della casa. Rare sono state le eccezioni. Ma quell’esperienza è stata per molte la scoperta della propria forza: generazioni successive avrebbero raccolto quel seme.

(il manifesto, 23 aprile 2024)

di Angela Condello *

Negli ultimi quattro mesi sull’Economist sono uscite due inchieste ampie e documentate intorno ai costi della maternità sulle carriere femminili: sarà che il trauma pandemico causato dalla chiusura nella propria intimità ha fatto riemergere prepotentemente l’esigenza di tornare su vecchie questioni, fra cui il celebre quesito femminista «a che cosa vogliamo – e possiamo – dire sì, in quanto donne e madri?».

I dati delle inchieste sono fin troppo chiari: a causa della child penalty, le donne (quando va bene) faticano a rientrare al lavoro. Le loro carriere subiscono una vera e propria caduta fatta di rinunce, rallentamenti, retromarce, deviazioni, scelte coatte. Questo accade ben oltre i periodi di maternità obbligatoria e i congedi parentali di vario genere. Anche quando, apparentemente, il lavoro (inteso come incarico formale giuridicamente regolamentato) resta in piedi, l’identità delle professioniste-madri subisce decelerazioni entrando in una crisi permanente fatta di calcoli (molte chiedono il part-time, se ne hanno diritto), (s)bilanciamenti, (dis)investimenti, quiet-quitting (lavorare cioè solo nei modi e tempi indicati dal contratto, senza assumersi nuove o straordinarie responsabilità).

Così la child penalty si identifica con il suo correlato più naturale: la motherhood penalty. Tutto ciò, naturalmente, appesantendo la propria esistenza con sensi di colpa e relativi traumi inflitti a sé stesse, ai coniugi, alla prole. Della serie: «Avete voluto la bicicletta…». Secondo gli studi pubblicati dall’Economist, lo scarto fra le carriere maschili e le carriere femminili è spiegabile, per molti Paesi, con l’accesso differenziato alla formazione e con varie forme di discriminazione di genere sui luoghi lavoro.

Ma nel “mondo ricco” le donne studiano quanto e spesso più degli uomini, e la caduta delle carriere si spiega quasi esclusivamente con i costi economici, di tempo e di lavoro mentale della cura dei figli. Si torna sempre lì: gli asili nido, le scuole, i periodi di malattia, insomma il refrain della bicicletta e della pedalata che ci siamo scelte e volute. I dati sono incontrovertibili e l’unica cosa certa in tutta questa vicenda è che maternità e lavoro viaggiano su binari spesso divergenti: a partire dal bene più scarso di cui disponiamo, il tempo, ogni giro di lancetta va ponderato fra esigenze del mondo (le riunioni delle 18.00) ed esigenze del nido (quell’eroica pulsione a governare la quotidiana Guernica in cui abitiamo fra le 17.00 e la nanna).

Come uscirne? Studi della London School of Economics e di Princeton, che riprendono le analisi di Claudia Goldin, Nobel per l’Economia proprio su questi temi, parlano chiaro: le promozioni e gli avanzamenti in carriera possono tornare a essere una realtà anche dopo i figli solo cambiando completamente l’assetto del lavoro di cura e mettendo all’ordine del giorno il tema sacrosanto della riproduzione sociale, cioè valorizzando al massimo la riproduzione biologica come motore che permette l’avanzamento della società e della storia. Sì, ma come, se l’unico traguardo sembra la quadruplicazione dei nonni e delle nonne (quando ci sono) o la rincorsa disperante a baby-sitter, associazioni, amici della domenica?

Ripartiamo da due temi.

Primo, appunto: la riproduzione sociale. I figli che costano tanto alle madri sono solo delle madri (e dei padri e dei nonni)? La metafora della bicicletta è molto utile proprio perché è sbagliata. Un figlio non è un vezzo o un capriccio, ma è un progetto individuale perché sociale e sociale perché individuale. È un esempio perfetto della celebre corrispondenza fra personale e politico. Se si assume questo punto di vista, allora la genitorialità potrebbe essere valorizzata non solo con premi nascita o bonus nido, che sono sempre contingenti e non sono mai abbastanza, ma come un tassello fondamentale e produttivo nella vita delle donne e delle famiglie intere.

Si potrebbero inoltre valorizzare le forme di socializzazione che trascendano la famiglia tradizionale ampliata ai soli nonni (o agli zii e ai cugini). È il modello relazionale del mondo contadino, sostenibile economicamente e soprattutto psicologicamente a tutti i livelli famigliari.

Secondo tema: ci chiediamo abbastanza da dove vengano tutte le nuove forme di nevrosi della casalinga? Negli anni Sessanta (e anche prima), le forme compulsive e i disordini di cui soffrivano molte donne erano spiegabili con l’imposizione di un modello per cui certe mansioni erano rese obbligatorie e inevitabili e costituivano una norma vera e propria che a volte veniva repressa e si ripresentava sotto forma di fissazioni per il lavoro di cura, ma anche di depressione post-parto e di altri disordini legati alla vita del nido, come un linguaggio violento verso i figli. Oggi i disordini mentali che accompagnano la caduta delle carriere (a volte la causano, altre volte la seguono) sono nuovamente l’esito di un corto circuito: perché paragonare le carriere femminili a quelle maschili? A chi giova questa comparazione? Certamente non alle donne.

Qualche anno fa la Libreria delle donne di Milano ha pubblicato dei testi sul “doppio sì”, un sì alla maternità e un sì al lavoro, per immaginare il lavoro come uno dei nuclei dell’esistenza e non come spazio alternativo alla cura. Il progetto era ribaltare il ruolo materno tradizionale come “ostacolo” da un lato e rappresentazione dell’angelo del focolare dall’altro, per mettere invece al centro una rivendicazione sacrosanta e apparentemente antieconomica: e se le donne volessero stare vicino ai figli? Se fosse invece un gesto di libertà femminile, ancestrale quanto partorire, quello di voler rallentare finché il nido non si è svuotato? Questo sarebbe possibile, naturalmente, solo affermando una gerarchia di valori in cui la relazione madri-figli non venisse ignorata, ma al contrario valorizzata come fondativa dell’esperienza di una persona adulta.

Evidentemente, invece, se il modello dominante è la giornata di otto ore (almeno), con tanto di call, trasferte e accelerazioni a ogni ora, tutto ciò che si discosta da quel modello dominante rientra nella crisi e nella narrazione della caduta che un po’ è presente anche nelle inchieste dell’Economist. Se a questo aggiungiamo il ritorno, potente, del modello di gravidanza, parto e allattamento ultra-naturali, ultra-vincolanti, ebbene, l’ennesimo corto circuito dell’equilibrio neoliberale è innescato. In inglese si dice it takes a village to raise a child: per crescere un bimbo serve un villaggio intero. Tornerei, e in fretta, a guardare alla riproduzione come gesto sociale e politico, liberando le madri dall’ennesimo fardello perfezionista e disumano per cui non si è mai abbastanza, quando si è già tantissimo.

(*) Angela Condello è docente di Filosofia del diritto all’Università degli Studi di Messina

(Corriere della Sera, Rubrica La 27esimaora, 22 aprile 2024)

di Franca Fortunato

Domenica 14 aprile ho partecipato all’incontro annuale delle Città Vicine, organizzato da Anna Di Salvo e Mirella Clausi di Catania per dare “Voce alle città: la parola alle pratiche” in questi tempi «che ci stanno venendo incontro con accadimenti terribili», come ha esordito Di Salvo in apertura. Un incontro on line che ha visto la partecipazione di molte donne e qualche uomo di ogni parte d’Italia. La discussione ha dato voce a pensieri e pratiche “creative” che quotidianamente donne e ragazze mettono in campo per vivere e non sopravvivere, per conservare la “gioia” e continuare ad avere “fiducia nei rapporti umani”. Racconti e pratiche di donne in una “visione differente di città”, quella che l’urbanista Elena Granata nel suo libro Il senso delle donne per la città chiama la “città immateriale” o il “simbolico femminile della città” che le Città Vicine, come ha ricordato Di Salvo, hanno sempre praticato per “edificare le città alla luce del loro desiderio”. Una visione femminile dell’abitare la città, vista come “comunità di corpi che abitano spazi e tempi umanizzati”, perché le città “non sono le pietre ma le persone, le relazioni, i corpi viventi di uomini e donne”. Ed è sulle relazioni, sull’“energia creativa delle relazioni”, comprese quelle “impensate” di solidarietà e sostegno, create con le nuove tecnologie digitali, che donne e ragazze, come ha raccontato Laura Colombo, fanno leva come “via d’uscita” dalla “paura” dello stupro, “paura di tornare a casa”, perché se è vero, come è vero, che ci sono segnali di cambiamento negli uomini e nei giovani maschi, in loro permane la paura che le mette in una posizione difensiva. Un senso di “sicurezza” nelle città, rese insicure dalla violenza maschile, secondo Mirella Clausi lo dà la presenza della gente ma anche le telecamere. Il convegno ha dato voce con Simonetta Patanè al racconto di pratiche di “relazione politica ed economica” di cura del “territorio” e di recupero “di arti e pratiche antiche” attraverso progetti di sviluppo “sostenibile” e ripopolamento di zone interne. Pratiche che richiamano un turismo che non “si mangia la città” ma rispetta la “durezza” dei territori. Relazioni e cura sono pratiche che le donne hanno sempre fatto ma oggi, come è stato ripetuto, è necessario che diventino l’orientamento del mondo, per salvare città come Palermo che sta andando “verso la mancanza di acqua”. Così come la cura, questo “lavoro di invenzione quotidiana” che richiede “talento” e che per Marina Terragni “dovrebbe rientrare nei curricula lavorativi delle donne”. Voce è stata data al racconto di pratiche di buona amministrazione nelle città di Foggia e Vicenza dove spira “un’aria nuova” con una sindaca e un sindaco voluti e sostenuti dalle donne, senza dimenticare che “il problema a Bari e alla Regione, è nato purtroppo da alcune donne che sono state indagate per corruzione e voto di scambio”. Voce a chi si oppone a Vicenza all’alta velocità, un’opera inutile e dannosa per l’ambiente, dove l’apertura dei cantieri ha mobilitato gli espropriati, come sta avvenendo a Villa San Giovanni per il Ponte sullo Stretto. E ancora, voce è stata data a pensieri e sentimenti di paura e di angoscia per la guerra in Ucraina e a Gaza con annesse rappresaglie tra Israele e Iran, che ci restituiscono immagini di morte e distruzione di città, corpi e palazzi sventrati, e un’assenza totale di “relazioni diplomatiche”. Tante voci, tanti racconti, tante pratiche e la proposta di Loredana Aldegheri di aderire all’appello di Ginevra Bompiani e Barbara Alberti per “uno sciopero mondiale contro la guerra”. A conclusione del convegno, dietro proposta di Laura Colombo, ci si è date appuntamento all’anno prossimo alla Libreria delle donne di Milano, che festeggerà i suoi 50 anni.

(Il Quotidiano del Sud, rubrica “Io, donna”, 20 aprile 2024)

di Maria Chiara Franceschelli

I dissidenti in Russia non hanno vita facile, e la situazione sembra solo peggiorare. Il 22 marzo scorso, la Russia è stata vittima di un feroce attacco terroristico. L’attacco, durato in totale 18 minuti, ha causato 139 vittime. Nonostante la rivendicazione dell’attacco da parte dell’ISIS-Khorasan, il ramo dell’organizzazione terroristica attivo principalmente in Afghanistan e nel Caucaso, il presidente russo Vladimir Putin non ha esitato a strumentalizzare quanto accaduto alludendo a possibili responsabilità da parte ucraina. Per quanto riguarda la politica interna, conseguenza immediata dell’attentato è l’inasprimento del governo russo nei confronti delle questioni relative alla sicurezza.

Le leggi russe relative al terrorismo sono state a lungo un’arma efficace contro il dissenso. Infatti, la legge sul terrorismo varata nel 2006, così come quella sull’estremismo, è stata spesso strumentalizzata per sopprimere il dissenso e controllare il dibattito pubblico, lasciando poco spazio a istanze di opposizione.

Sono 3.738 le persone condannate ai sensi della legge contro il terrorismo nel periodo che va dal 2013 al 2023. Ma tanti sono anche i casi antecedenti a quella data. Tra questi c’è la storia di Ivan Astashin, attivista per i diritti umani che per anni si è battuto contro gli abusi in divisa e contro le condizioni disumane imposte nelle carceri russe. Nel 2009, Ivan lanciò una molotov contro una stazione dell’FSB, il servizio di sicurezza federale russo. Il gesto, più simbolico che realmente tattico, non causò vittime né feriti, né danni sensibili agli uffici: si limitò a rompere una finestra. Ciononostante, Ivan fu accusato di terrorismo e condannato a tredici anni di carcere. Anche in virtù della propria esperienza, Ivan si è impegnato nell’attivismo a tutela dei diritti umani, e a raccontare la tragica situazione delle carceri russe, in cui gli abusi in divisa sono all’ordine del giorno e i dirittihttps://www.rivistastudio.com/sheila-heti-intervista/ dei detenuti sono sistematicamente lesi.

Ivan Astashin è uno dei protagonisti di La Russia che si ribella. Repressione e opposizione nel Paese di Putin (Altreconomia) , libro scritto a quattro mani dalla scrivente e da Federico Varese [. Astashin è uno dei cinque oppositori del regime di Putin di cui abbiamo raccontato le vicende: i protagonisti del libro sono persone reali, che si sono raccontate in lunghe interviste ripetute a distanza di mesi, così da coprire un arco temporale vasto e sensibile ai cambiamenti che la Russia ha attraversato dal lancio dell’invasione su larga scala scala dell’Ucraina, il 24 febbraio 2022. Ogni storia svela un aspetto specifico della società russa, e soprattutto di cosa vuol dire essere dissidenti nel Paese di Putin.

Apriamo il volume con la storia di Ljudmila, una blokadnica (dal russo blokada, “assedio”), vale a dire una sopravvissuta all’assedio di Leningrado (1941-1944). In risposta all’invasione dell’Ucraina, Ljudmila è scesa in strada a manifestare contro la guerra, ed è stata arrestata nonostante l’età avanzata. Ljudmila racconta degli scambi che ha avuto con i giovani soldati. Lei che la guerra l’ha vissuta davvero e ne ha sofferto gli orrori sulla propria pelle ha spiegato, con comprensione e umanità, come la retorica bellicista di Putin, fondata sulla mitizzazione della vittoria sovietica nella Seconda guerra mondiale, sia un dispositivo per giustificare altrettanti orrori, anziché per rendere omaggio agli eroi del passato.

La seconda storia del volume ci porta invece in periferia, nelle campagne moscovite, dove padre Ioann, un pope ortodosso, è stato arrestato per aver denunciato i crimini russi in Ucraina durante un’omelia a una platea di dodici persone. La storia di Ioann rivela come la Chiesa ortodossa russa sia un importante alleato politico del Cremlino, sposandone le politiche violente e imperialiste e diffondendo propaganda bellicista tra i fedeli. L’assurda storia di Ioann, però, ci ricorda anche come sia sempre più difficile trovare spazi sicuri nella Russia di oggi: i delatori possono nascondersi anche fra una platea di una manciata di persone in un villaggio di campagna.

Grigorij Judin è la terza figura chiave del libro. Ricercatore e docente, con lui svisceriamo le difficoltà di sondare l’opinione pubblica nella Russia di Putin e, in generale, in contesti non democratici. Numerosi studi dimostrano come i sondaggi possano essere influenzati molte variabili, che in contesti non democratici acquisiscono peso maggiore: la formulazione delle domande, il luogo e il momento in cui vengono poste, la familiarità dei partecipanti con l’argomento in questione, la misura in cui essi si sentono liberi di esprimere la propria opinione in sicurezza, l’ente che conduce il sondaggio, e così via. In questo scenario fumoso è difficile misurare il consenso popolare di un regime, e quindi rispondere a una domanda che dal lancio dell’invasione su larga scala ha impensierito molte persone in Russia e non: quanto di quello che sta succedendo in Ucraina è colpa di ciascun cittadino russo? La questione chiama in causa i concetti di colpa e di responsabilità collettiva, e la relazione di accountability che lega governanti e governati, ossia il vincolo di responsabilità bidirezionale degli uni verso gli altri.

A chiudere il volume c’è la storia di Doxa, rivista indipendente nata in seno alla Higher School of Economics, ateneo moscovita di fama liberale, raccontata da Katja, redattrice. La parabola di Doxa e del collettivo di ragazze e ragazzi che la animano mostra il tentativo da parte delle autorità russe di soffocare il dibattito politico all’interno delle università, ma anche di imporre un modello di giornalismo “neutrale”, che in questo contesto significa non critico nei confronti del potere. Di erodere, dunque, spazi che storicamente sono stati culle di dibattiti, cambiamenti e rivoluzioni.

Il filo rosso che lega le storie di Ljudmila, Grigorij, Ioann, Ivan e Katja sono le tattiche di resistenza quotidiane di chi si trova a lottare in un paese in cui fare opposizione è pressoché impossibile. Il processo storico che ha attraversato la Russia dal crollo dell’URSS ai giorni nostri, infatti, ha fatto sì che il paese si ritrovi ad oggi privo di infrastrutture che possano canalizzare il dissenso entro un fronte coeso, e fare opposizione sistematica al Cremlino. Questa situazione non è dettata dal caso, ma dalla combinazione di circostanze preesistenti l’ascesa di Putin, e dalla precisa volontà di Putin di esacerbare una situazione non favorevole allo sviluppo democratico della società civile sin dal suo primo mandato presidenziale. Analizziamo nel dettaglio la questione in un saggio conclusivo, a cui seguono poi due appendici. Nella Cronologia elenchiamo nel dettaglii i momenti fondamentali della dialettica fra opposizione e repressione dal duemila ad oggi. Nel Glossario della resistenza, invece, illustriamo metodi alternativi che cittadini e cittadine russe hanno escogitato per continuare a esprimere il loro dissenso in un contesto così soffocante.

Con La Russia che si ribella ci siamo posti l’obiettivo di mostrare dinamiche interne alla Russia di Putin che spesso rimangono lontano dalle cronache giornalistiche. Attraverso le voci dei nostri intervistati, abbiamo voluto mostrare le difficoltà e le sfide che attendono quella parte di popolazione che non si trova d’accordo con le politiche del Cremlino, e le soluzioni che sono state trovate per farvi fronte. Osservando da vicino le esperienze molto diverse fra loro di cinque dissidenti, il volume rivela passo passo i nodi e i dilemmi fondamentali della popolazione contraria al regime di Putin, facendo luce sul volto di una Russia che difficilmente si riesce a scorgere oltre le maglie della repressione putiniana.

(Valigia Blu, 20 aprile 2024)

di Umberto Varischio

Discutere del silenzio potrebbe rappresentare una contraddizione in termini, ma una contraddizione può produrre pensiero, parola e azione.

Di silenzio (ma non solo), si è discusso sabato 13 aprile 2024 alla Libreria delle donne di Milano durante la presentazione de Il silenzio del noi (Mimesis 2023, pp. 90), un volumetto di Niccolò Nisivoccia; l’autore, avvocato ma anche editorialista, scrittore e poeta, ha ragionato sulla scomparsa non tanto del silenzio, ma di un silenzio strettamente legato ad una dimensione collettiva del parlare e dell’agire.

Una dimensione che, secondo lui, ha iniziato a scomparire verso la fine degli anni ’70 del secolo scorso quando è sparito anche il noi. Un noi che è svanito quando abbiamo smesso di confrontarci, di scontrarci, di dialogare, di assegnare alla parola un valore preminente, sostituendolo con un individualismo arrogante e assordante.

La discussione sul silenzio ha prodotto in me pensiero e ordine del pensiero (ma al momento volutamente non parola) per quella feconda contraddizione a cui accennavo sopra.

Alla metà degli anni ’70 ero un giovane uomo, di famiglia operaia immigrata dal Friuli, avevo studiato in un istituto tecnico come perito elettronico e le parole che ascoltavo e leggevo mi hanno permesso (come a molte altre e altri nella mia stessa condizione sociologica ed esistenziale) di parlare in pubblico, intervenire durante le assemblee del mio luogo di lavoro (allora una grande multinazionale informatica statunitense), discutere all’interno della rappresentanza sindacale interna, parlare nelle riunioni di gruppo politico e via via nel tempo fare anche seguire un corso di studi universitari umanistici.

Parole pronunciate e lette che mi hanno permesso di considerarmi come appartenente a un noi molto ampio.

Questa situazione non è durata a lungo, il parlare si è ritirato nelle stanze e nei luoghi deputati e sono state delegate a chi tali strumenti li aveva e li sapeva usare; piano piano le/i parlanti si sono via via azzittiti e hanno lasciato agli “esperti” (intellettuali, politici di professione e così via) la preminenza della parola. E, con la lenta scomparsa della parola libera e diffusa, è scomparso anche il noi.

Nell’incontro di sabato si è discusso meno di come uscire da questa afonia del noi; su questo sento mancarmi le parole e preferisco ritirarmi in un silenzio che ascolta e mi sento solo di dire, al momento, con le parole di un filosofo, che su ciò di cui non si può parlare si deve tacere.

(www.libreriadelledonne.it, 18 aprile 2024)

di Luca Fraioli

La povertà in Ungheria, la fuga in Usa, la figlia olimpionica. E il premio Nobel per gli studi sugli antivirali. Parla la biochimica che ha raccontato in un’autobiografia la sua storia piena di ostacoli

«Ho detto a mio marito: ora tocca a te, devi vincere un Oscar». Katalin Karikó è una donna straordinaria, e anche spiritosa. L’unica qualità che forse non si evince dalla sua autobiografia Nonostante tutto. La mia vita nella scienza, da ieri anche nelle librerie italiane. Nel racconto di una vita dedicata allo studio e alla ricerca, dall’infanzia trascorsa a osservare piante e animali nella sperduta campagna ungherese, al premio Nobel per la medicina conferitole nel 2023 per aver dato un contributo fondamentale ai vaccini anti-Covid, emergono umiltà, determinazione, passione. Di humour ce n’è pochissimo. E d’altra parte la storia di Katalin Karikó è stata una successione di ostacoli. L’infanzia poverissima in una famiglia contadina di un Paese socialista. Gli anni dell’università e dei controlli da parte della polizia politica. La decisione di trasferirsi, alla metà degli anni Ottanta, negli Usa per studiare i segreti dell’Rna (l’acido ribonucleico che nelle cellule, tra l’altro, sovrintende alla sintesi delle proteine): un viaggio da migrante d’altri tempi, con i pochi risparmi nascosti nell’orsacchiotto di peluche della figlia di due anni e il marito Béla che, appena arrivato a Philadelphia, si mette a lavorare come “aggiustatutto” in un condominio.

E poi i nuovi capi americani, che diffidano delle sue idee. Nonostante tutto, la biochimica ungherese insiste: vuole comprendere il ruolo dell’Rna messaggero e utilizzarlo a fini terapeutici. La svolta c’è nel 1997: Karikó inizia a collaborare con l’immunologo statunitense Drew Weissman. All’inizio degli anni Duemila i due scienziati capiscono come usare l’mRna per veicolare vaccini antivirali: è la tecnica che sarebbe poi stata sviluppata dall’americana Moderna e dalla tedesca BionTech (di cui Karikó diventa vicepresidente nel 2013) per i vaccini contro il Covid. Da lì la popolarità e il premio Nobel dell’anno scorso, condiviso con Weissman. Ma in famiglia qualcun altro si era già fatto notare: nel 2008 e nel 2012 alle Olimpiadi di Pechino e Londra, Susan Francia vince due medaglie d’oro di canottaggio nell’“otto con”. È la figlia della Karikó, la bimba che nel 1984 era volata dall’Ungheria agli Usa stringendo un orsacchiotto imbottito di banconote.

«Non mi risulta che ci siano altre famiglie con un Nobel e due ori olimpici», ride la professoressa, «Ora manca solo l’Oscar a mio marito».

Professoressa Karikó, ai Giochi di Pechino e Londra lei si presentava come la mamma di una campionessa olimpica. Ora sua figlia può ricambiare…

«Infatti ha voluto una copia della medaglia che viene consegnata ai Nobel: la tiene in bella mostra nella sua casa di San Diego, accanto ai due ori olimpici».

Una famiglia plurimedagliata: è solo una coincidenza?

«Per praticare canottaggio ci vuole naturalmente forza fisica. Ma è uno sport quasi più mentale che fisico: continui a fare una cosa quando invece tutti gli altri smetterebbero di farlo».

La stessa determinazione con la quale lei ha portato avanti le sue ricerche sull’Rna messaggero come veicolo di possibili terapie?

«Esatto. È molto importante che ci si dia sempre un obiettivo. Io l’ho sempre fatto e voglio continuare».

Nel libro racconta molto della sua infanzia e della sua vita privata. Perché questa scelta?

«Quanto ci succede nei primi quattordici anni di vita è fondamentale per definire il tipo di persona che saremo nel resto della vita. Le difficoltà in cui ho visto dibattersi mio padre macellaio mi hanno aiutata quando è toccato a me superare degli ostacoli. Ho pensato che rievocando anche la mia infanzia il racconto della mia esperienza sarebbe risultato più genuino».

Qual è stato l’ostacolo più difficile da superare?

«Trasferirmi negli Usa dall’Ungheria comunista. Ma è stato forse anche più difficile ricominciare da capo a cinquantotto anni e trasferirmi in Germania per lavorare alla BionTech, di nuovo in un Paese di cui non conoscevo la lingua. La prima settimana ho pianto tutte le notti. Anche quella volta è stato fondamentale Béla, mio marito. Mi disse che ce l’avrei fatta e che non mi avrebbe sopportata se, una volta tornata in America, avessi cominciato a rimpiangere l’occasione persa».

Il suo essere donna le ha reso la vita più difficile nel mondo accademico?

«Quelli che hanno creduto in me erano uomini. Ho anche avuto un capo maschio che mi trattava male e che faceva altrettanto con colleghi uomini. Ma non sono arrabbiata, cerco sempre di dare più importanza alle cose che ho imparato da lui».

In molte professioni, compresa la ricerca, esiste ancora un profondo gender gap. Come se ne esce?

«Fornendo servizi sociali di qualità alle madri. Le donne continueranno a restare incinte e a partorire, e quando i bambini piangeranno, tutti guarderanno loro come a dire “fa’ qualcosa”. Quando mia figlia era piccolissima in Ungheria il pediatra pubblico passava a trovarci a casa tutti i giorni. Negli Stati Uniti e in molti altri Paesi i servizi pediatrici e per l’infanzia sono costosissimi. E questo ha conseguenze sulla realizzazione professionale delle madri».

Suo marito la incoraggiò a migrare tutti negli Usa, quando eravate una giovane famiglia, e poi ad andare lei da sola in Germania…

«Infatti alle studentesse che incontro dico: “Dovete trovare il marito giusto”. Io l’ho trovato.

L’unica cosa in cui non si era mai cimentato era la cucina, ma quando mi è stato offerto il lavoro in Germania ha detto: “Se è la migliore occasione che ti offrono, vai. Imparerò anche a cucinare”».

Lei ha studiato per tutta la vita. Ci riesce anche ora, dopo il Nobel?

«Continuo a farlo, anche se ricevo inviti dappertutto nel mondo e incredibili offerte di denaro per singole conferenze. Ma dico molti no, perché voglio concentrarmi sui prossimi progetti di ricerca».

Quali sono?

«Nello studiare come il nostro organismo sintetizza l’Rna e come lo degrada ho capito che questi meccanismi hanno a che fare con alcune malattie. E sono convinta che si possano iniziare delle sperimentazioni sugli esseri umani per verificarlo».

Una nonna Nobel e una mamma campionessa olimpica: che futuro immagina per i suoi due nipotini?

«Mia figlia li porta a nuotare e a sciare. Io parlo loro delle piante, dei funghi, della scienza. Cerchiamo di stimolarli in entrambe le direzioni».

Il libro: Nonostante tutto. La mia vita nella scienza di Katalin Karikó (Bollati Boringhieri, trad. di Andrea Asioli, pagg. 272, euro 22)

(la Repubblica, 17 aprile 2024)

di Francesca Caferri

Se il governo a Teheran pensa che basti spaventare la gente per fermare le proteste, che basti dire “siamo in tempo di guerra”, si sbaglia. Azar Nafisi segue le ultime convulsioni della crisi in Medio Oriente dagli Stati Uniti, dove vive da più di vent’anni. Per modo di dire. Perché la scrittrice diventata famosa con Leggere Lolita a Teheran, considerata una delle voci più importanti dell’Iran in esilio in realtà vive legata a filo doppio – via telefono o via internet – con Teheran e con i familiari e gli amici che ha ancora lì.

Signora Nafisi, ha sentito i suoi contatti? Qual è stata la reazione dopo l’attacco di sabato?

«Davvero lo vuole sapere? Allora le devo raccontare che abbiamo scherzato molto su questo grande attacco… che non ha fatto nessun danno. Ora, a parte le battute, le reazioni che ho raccolto sono di scetticismo: i miei amici, i miei parenti, tutti dicono che la guerra vera per gli iraniani non è quella contro Israele ma quella contro il regime islamico che li opprime. E che ora usa questa crisi come diversione dai problemi domestici che non vuole affrontare. Come credo stia facendo anche Netanyahu».

Però la Storia insegna che un Paese in guerra o sotto attacco si unisce dietro al governo: anche a un governo impopolare…